Bouddha décapité à Kyoto

(photographie de l’auteur)

Mais tu sais bien, dit Han-San, que je n’existe pas. Je change sans arrêt. À chaque moment je suis différent. J’existe comme un nuage existe. Un nuage aussi est bouddhiste.

Janwillem Van de Wetering, Le miroir vide

L’histoire des relations entre l’Occident et la postérité du Bouddha Sakyamuni nous en apprend autant sur les métamorphoses de son enseignement que sur les changements de notre univers social. On ne peut sur ce point qu’être intrigué par l’inversion totale des signes de la perception du bouddhisme en Europe, depuis sa découverte à l’aube du XIXe siècle, alors que les fondamentaux du canon bouddhique sont connus depuis cent-cinquante ans. Comment se fait-il qu’une religion du salut sans Dieu (« apophatique »), fondée sur le constat de la souffrance des êtres, de la vacuité et de l’impermanence du monde phénoménal, apparaisse dans un premier temps comme une menace d’anéantissement du genre humain et dans un second comme un vecteur de guérison de l’âme, de paix intérieure, voire de bonheur ? Quelle place singulière occupe dès lors le bouddhisme en Occident aujourd’hui, dans une civilisation caractérisée par la « sortie de la religion » et la béance des fondements ?

Dans Le culte du néant, un ouvrage minutieux et passionnant, Roger-Pol Droit retrace chronologiquement la réception du bouddhisme dans les milieux philosophiques européens au XIXe siècle. De manière parallèle aux premières traductions du canon bouddhique[1] par des savants comme Abel-Rémusat, Csoma de Körös, Hodgson et Burnouf, la figure du bouddhisme émergeant comme religion distincte du brahmanisme prit assez rapidement la forme d’un « néant infâme » menaçant d’engloutir l’Europe. Hegel, dès 1827 dans ses Leçons sur la philosophie de la religion, présente le bouddhisme comme une religion où « l’homme doit se faire néant », alors même que les premiers travaux dont il dispose ne permettent pas d’étayer une telle affirmation. D’où lui vient dès lors cette idée, promise à un bel avenir au XIXe siècle, d’associer la doctrine bouddhique au Vernichtung, à l’anéantissement ?

Maître trompeur

Une scène légendaire, colportée par de nombreux auteurs occidentaux du XVIIe et XVIIIe siècles (notamment des jésuites et un certain Abbé Grosier, dont Hegel se serait inspiré), raconte l’histoire de Fo (nom chinois du Bouddha) qui, sentant sa mort venir, rassembla ses disciples autour de lui et leur déclara « que pendant quarante ans qu’il avait prêché au monde, il ne leur avait point dit la vérité, qu’il l’avait tenue cachée jusque-là sous le voile de métaphores et de figures, mais qu’il était temps de la leur déclarer ; c’est, dit-il, qu’il n’y a rien à chercher ni sur quoi l’on puisse mettre son espérance, que le néant et le vide ». Cette figure du Bouddha comme maître trompeur ayant berné ses disciples pendant plus de quarante ans, donna naissance à la théorie des deux vérités : « celle que l’on enseigne au vulgaire et celle qu’on ne découvre qu’aux adeptes ».

On ne peut que frissonner à la lecture de ce récit qui, bien que ne correspondant à aucun épisode connu de la vie de Bouddha, n’apparaît pas comme totalement invraisemblable, ceci d’ailleurs à propos de tout fondateur religieux. Elle comporte donc une dimension générique dans laquelle « les figures et les métaphores » des religions ne feraient que masquer l’absence de fondement dont, paradoxalement, elles retirent leur force par l’effroi qu’elles épargnent aux adeptes au prix d’un certain déni de la réalité (voire d’un monnayage des biens du salut).

Mais Roger-Pol Droit va surtout s’intéresser à la dimension spécifique de cette légende et de ses effets sur la conception hégélienne du bouddhisme qui va irriguer la perception européenne. Car c’est bien de cette légende que Hegel se serait inspiré, de nombreux passages de ses Leçons sur la philosophie de la religion relatifs au bouddhisme offrant, selon l’auteur, de troublantes ressemblances avec l’histoire du maître trompeur.

Vieille Europe

Hegel n’est évidemment pas n’importe qui dans l’histoire de la philosophie occidentale, au moment où le tranchant de la modernité (dont celui de la Révolution française) va défaire les liens qui unissaient le monde d’ici-bas au monde de l’au-delà. C’est principalement lui qui, « au travers de l’historicité (…), ramène l’expérience humaine dans l’orbite de l’absolu, tout en rapatriant l’absolu à l’intérieur du temps des hommes », comme l’écrit Marcel Gauchet.

En d’autres mots, le philosophe chrétien passe un compromis subtil avec les Lumières. Il prend acte de l’historicité des sociétés humaines qui ne sont plus arrimées à un ordre transcendant et immuable, mais il confère en même temps à l’histoire des hommes le sens d’un avènement de l’Esprit absolu, par l’entremise de l’Etat (mondial) appelé à remplacer l’Eglise défaillante pour « conformer la communauté des hommes à la vie divine ». L’historicisation de l’immuable est compensé par une sacralisation du temps, selon la formule de Gauchet : « Les sociétés humaines sortent de l’hétéronomie à reculons ».

La rencontre du philosophe, soucieux de conférer un sens à l’histoire tumultueuse des nations européennes menacées par la déchristianisation, avec les légendes colportées sur la doctrine infâme du « moine de la tribu des Sakya » (c’est le sens de Sakyamuni, le nom du Bouddha historique), est emblématique. Pendant plus d’un demi-siècle, à la suite de Hegel[2], le bouddhisme sera perçu en Europe comme une doctrine malfaisante, ceci autant par les penseurs athées (Nietzsche compris et Schopenhauer faisant exception) que par le clergé et les intellectuels chrétiens. Nous n’avons aujourd’hui qu’une faible idée de l’aversion et de la terreur qu’il a suscités, à l’heure où il est associé au visage souriant du Dalaï-Lama, à « la paix en soi » qui mènerait à « la paix du monde », comme le titrait un récent numéro hors série de Nouvel Observateur consacré au bouddhisme.

A vrai dire, c’est à une totale inversion de la perception du bouddhisme à laquelle nous avons assisté en un siècle, les thèmes centraux de la vacuité et de l’impermanence passant du statut d’épouvantail à celui de consolation universelle, le maître trompeur se métamorphosant en bon docteur de l’âme, comme en témoignent des livres récents (Mathieu Ricard, Dalaï-Lama…) sur le bonheur.

L’explication que donne Roger-Pol Droit de l’effroi européen (particulièrement dans la France laïque et catholique) nous semble convaincante. Comme il l’écrit, « une telle religion entrait en résonance, de manière inquiétante et imprévue, avec la déchristianisation en marche, la mort déjà perceptible de Dieu, la vacuité récente du ciel ». Autrement dit, c’est le mouvement conjoint de la découverte du bouddhisme et de l’effondrement de l’hétéronomie européenne (son point d’ancrage extérieur dans la religion chrétienne) qui va susciter l’interprétation du bouddhisme comme religion du néant – ceci bien avant que des bikhus et autres rinpoché venus d’Orient ne viennent propager le dharma sous nos latitudes.

L’Europe se sent menacée dans sa religion, son ordre social et sa force vitale. Au même moment surgit une religion déroutante sans Dieu, perçue comme égalitariste (contrairement au brahmanisme) et professant l’extinction dans le nirvâna. Il n’en fallait pas plus pour que, selon Roger-Pol Droit, « sous couvert de comprendre une religion orientale nouvellement découverte et passablement déconcertante, l’Europe compose du Bouddha une image faite de ce qu’elle craignait d’elle-même : l’effondrement, l’abîme, le vide, l’anéantissement ».

Mais l’affaire ne s’arrête évidemment pas là. Contournant la vieille Europe par l’Amérique[3], les hommes par les femmes, la philosophie par l’ésotérisme et le mysticisme, le Dharma se fraye un chemin par des voies inattendues. Plus secrètes et souterraines, moins académiques et moins « bouddhiquement correctes », mais d’une importance capitale pour comprendre la logique du renversement que nous vivons aujourd’hui.

Nouveau Monde

Alors que le bouddhisme néantifié quitte la scène philosophique et intellectuelle européenne pour se replier dans les départements d’orientalisme où il se constitue comme « objet textuel », une autre mouvance voudra trouver quelque chose là où le premier n’avait vu que néant sous le voile de métaphores et de figures. The light of Asia d’Edwin Arnold (publié en 1879 à Boston), présentant le Bouddha comme « Sauveur du monde », sera un des jalons de cette sensibilité émergeante, caractérisée par l’espérance en un renouveau religieux universel et transconfessionnel, souvent de type mystique. Dans cet ensemble, la Société théosophique, fondée en 1875 à New York, sera un opérateur puissant de réinterprètation et de diffusion du bouddhisme en Occident, mais aussi de sa renaissance en Asie.

Il n’est sans doute pas indifférent que cette organisation ait été dominée par des femmes[4], comme la médium russe Helena Petrovna Blavatsky, la militante féministe, socialiste et laïque Annie Besant et l’aristocratique Alice Bailey, toutes trois membres de la Société (fondée par Blavatsky et un colonel américain franc-maçon, Henry Steel Olcott). On peut y joindre Alexandra David Neel – également membre de la Société avant de s’en écarter – dont les écrits joueront un rôle très important dans la diffusion du bouddhisme tibétain (surtout en France) ainsi que la pédagogue italienne Maria Montessori.

Avec les théosophes, nous plongeons dans la transfiguration religieuse optimiste de l’histoire occidentale post-chrétienne, dans laquelle le bouddhisme revisité jouera un rôle de poids. Ses fondateurs se sont en effet éloignés du christianisme, flirtent avec la franc-maçonnerie, le spiritisme, l’occultisme, le féminisme et quelques mouvements révolutionnaires européens ou asiatiques, notamment anti-coloniaux. Sous la houlette de la charismatique et hystérique Blavatsky (semblable aux femmes que soignait Charcot à la Salpêtrièrie, selon le diagnostic de Frédéric Lenoir), la Société théosophique développe en effet des objectifs qui visent à combattre autant la « science matérialiste » que la « religion dogmatique ». Les théosophes se situent par conséquent à l’opposé des contempteurs de la « religion du néant », recrutés pour l’essentiel dans les milieux chrétiens et laïques, sans oublier la figure atypique de Nietzsche.

Pour faire court, les théosophes ont pour ambition de dévoiler la « religion primordiale de l’humanité », une Tradition ancestrale (nommée Theosophia) dont les religions historiques n’auraient capté que quelques gouttes, alors que sa véritable substance ne peut se transmettre que secrètement d’initié à initié – de manière ésotérique donc. Il s’agit dès lors pour eux de révéler la susdite Théosophia au monde entier, de la rendre exotérique, ce que tentera de faire Blavatsky dans le bien nommé Isis dévoilée, publié en 1877.

Le bouddhisme, dans cette affaire quelquefois rocambolesque mais non dénuée de logique, occupe une place très importante. Les théosophes considèrent en effet que toutes les religions ne sont pas à égale distance de la Tradition primordiale, les religions monothéistes (judaïsme en tête) en étant très éloignées et les religions asiatiques beaucoup plus proches. L’Inde est considérée comme le « berceau spirituel de l’humanité », ce qui poussera la Société théosophique à installer son siège à Adyard près de Madras, où il se trouve toujours. Celle-ci sera par ailleurs très active dans le renouveau bouddhique à Ceylan, où certains de ses membres (surtout Olcott) aideront à la fondation de la Maha Bodhy Society, chargée de rediffuser le bouddhisme en Inde et ensuite dans le monde entier. Annie Besant, présidente de la Société après Blavatsky, fut par ailleurs une amie de Nehru et un membre influent du parti du Congrès en Inde, ce qui lui valut d’être emprisonnée par les Britanniques.

Dans ce contexte, le bouddhisme (surtout tibétain) est préféré à l’hindouisme, notamment par son caractère plus exotique, son absence supposée de clergé (les fondateurs de la Société théosophique n’ont jamais mis les pieds au Tibet…) et les pouvoirs magiques prêtés aux lamas[5]. Et puis surtout, les Maîtres[6] détenteurs de la Tradition et qui la communiquent par voie télépathique aux théosophes sont supposés établis au Pays des Neiges, dernier bastion où la Sagesse primordiale aurait été préservée des assauts de la modernité.

Bref, le mythe du Tibet magique – qui trouve sa source au Moyen-Age – est réactivé et l’on se trouve dans un cas de figure classique où un savoir supposé primordial est instrumentalisé pour servir un dessein lui très « moderne », à savoir construire une religion mondiale pour l’humanité qui dépasse tous les clivages religieux existants. Blavatsky est en quelque sorte l’anti-Hegel (si l’on nous permet ce raccourci un peu violent), et il est piquant de voir qu’une ancienne théosophe, Alexandra David-Neel, a écrit un roman inspiré du bouddhisme tibétain, intitulé La puissance du néant, aux antipodes du Vernichting tant abhorré…

Prises de refuge et renouveau bouddhique

Si les théosophes ont fait subir quelques torsions au bouddhisme – comme la survivance d’une conscience individuelle après la mort et une interprétation évolutionniste de la réincarnation – pour la faire entrer dans leur grand dessein, ils ont puissamment contribué (sans doute grâce à ces torsions) à sa diffusion en Occident. Blavatsky et Olcott ont eux-mêmes officiellement pris refuge dans les trois joyaux du bouddhisme[7] dans la petite ville de Galle, à Ceylan, en 1880. Après eux, le premier occidental (1892) converti au bouddhisme sera un sympathisant de la Société, A. Benett Mc Gregor, et le second, Carl Strauss, aurait pris refuge après avoir écouté Dharmapala lors du Parlement mondial des religions à Chicago en 1893. Or Dharmapala (un Ceylanais catholique devenu bouddhiste) était le dirigeant de la Maha Bodhi Society fondée à Ceylan avec l’aide de la Société théosophique.

Il convient d’ajouter que le bouddhisme asiatique, moribond en ce XIXe siècle colonial, sera non seulement soutenu dans sa renaissance par la Société et d’autres Occidentaux (comme Edwin Arnold), ainsi que des asiatiques formés en Grande-Bretagne, mais également occidentalisé en Asie même avant d’être diffusé en Europe et aux Etats-Unis. Comme l’écrit R. Liogier : « Cette réappropriation est le fruit de la redécouverte moderne du bouddhisme par les populations asiatiques sous l’impulsion occidentale. Il faut, en effet, garder à l’esprit que ce sont les Occidentaux qui ont réveillé la ferveur bouddhiste en Asie ».

Ainsi, dès le début du XXe siècle, la diffusion du bouddhisme en Occident se fit par le biais de groupes plus ou moins liés à la Société, même si cette dernière a connu quelques scandales qui diminuèrent son crédit, mais n’empêchèrent pas de nouveaux membres d’affluer. Force est de constater, malgré le caractère particulièrement hétérodoxe de la version théosophique du bouddhisme, que la Société et ses émanations diverses ont joué un rôle prépondérant dans sa propagation (surtout sous ses modalités tibétaines et « petit véhicule »)[8], ce qui ne plait pas toujours aux bouddhistes occidentaux contemporains (ni aux orientalistes), qui préfèrent sans doute ne pas connaître de trop près les origines de leur succès.

New Age et bouddhisme occidentalisé

Il est ainsi frappant de constater que la motivation qui conduit de nombreux occidentaux à fréquenter un centre bouddhiste tibétain aujourd’hui est, selon l’enquête fouillée de Frédéric Lenoir[9], « très semblable » à celle qui animait les théosophes. Si l’on considère de surcroît que la mouvance New Age est une émanation de la Société théosophique, son influence est encore plus grande car de nombreux adeptes occidentaux du bouddhisme, y compris sous ses modalités zen, sont proches (ou issus) du New Age, même s’ils récusent le terme, ayant choisi de « s’ancrer dans une tradition ».

Ainsi, un enseignant zen parfaitement autorisé (ayant reçu la transmission) d’un centre membre de l’Union Bouddhique Belge, interviewé lors de notre enquête sur le bouddhisme en Belgique nous a tenu ce propos : « Ce n’est pas notre intérêt de faire du zen orthodoxe, de faire du zen nippon. Le grand projet, c’est de mettre notre pratique au service d’une évolution sociale et spirituelle pour pouvoir préparer l’avènement d’une nouvelle humanité. C’est aussi possible d’imaginer cela. Participer autant que faire se peut à cette grande mutation qui va s’opérer au XXIe ou XXIIe siècle[10]. J’ai l’impression que quelque chose se prépare. Le monde vibre et je pressens que quelque chose va se passer sur le plan spirituel ».

C’est d’ailleurs la Société qui est à la base d’une conception religieuse individuo-globaliste, caractéristique du New Age et du bouddhisme occidentalisé puis mondialisé, comme nous l’avions pointé naguère au sujet du premier (1996) et comme Raphaël Liogier le développe pour le second (2004). Sa caractéristique est d’associer dans un même mouvement la libération individuelle et l’éveil collectif pour favoriser « l’avènement d’une nouvelle humanité ». Contrairement à ce qui est parfois avancé, le New Age n’est pas qu’intimiste, mais vise également à une transformation globale par le biais des mutations individuelles.

Bien entendu, c’est un phénomène structurel qui est à interroger, au-delà de la destinée de tel ou tel groupe qui a su cristalliser l’esprit du temps. On en voit les signes dans le succès considérable d’autres productions similaires sur le bouddhisme, comme le roman Horizons perdus de l’écrivain américain, James Hilton, inventeur du nom Shangri-La, La vie des maîtres de Spalding ou les aventures du faux moine tibétain Lobsang Rampa, tirés à des millions d’exemplaires, dont se serait inspiré Hergé pour son Tintin au Tibet.

La mouvance mystique-ésotérique, mâtinée de projets politiques globalistes millénaristes, constitue donc un catalyseur central dans la diffusion du bouddhisme en Occident, bien plus que les filières savantes et littéraires qui ne touchèrent qu’un petit public cultivé (mais lui aussi sensible à la dimension mystique). La génération beat-zen des années 1950 et celle des hippies de la décade suivante se situent peu ou prou dans cette continuité mystique-ésotérique.

L’un des grands propagateurs du bouddhisme zen en Occident et référence centrale des beatniks, le Japonais D.T. Suzuki, avait d’ailleurs épousé l’Américaine Béatrice Lane, membre de la Société théosophique, avec laquelle il partageait le projet de diffuser le bouddhisme en Occident…

L’appui du vide

Après avoir été perçu comme une menace par une Europe touchée par « la déchristianisation en marche, la mort déjà perceptible de Dieu, la vacuité récente du ciel » comme l’écrit Roger-Pol Droit, le « néant bouddhique » est devenu paradoxalement un soutien permettant de « trouver l’au-delà au dedans de nous-mêmes ». Les notions de vacuité, d’impermanence et d’interdépendance de tous les êtres peuvent dès lors participer à une transfiguration religieuse optimiste des traits centraux de l’hypermodernité : absence de fondement, transformation permanente[11], mise en réseau mondialisée…

La pratique de la méditation sous ses diverses formes dans la tradition bouddhiste (vipassana, zazen, mahamudra…), en constitue un indice éclairant. Le plus souvent réservée à certains moines (comme les ermites des grottes ou des forêts) dans le bouddhisme asiatique, elle représente le facteur attractif principal et la pratique dominante des adeptes occidentaux, parfois associée à certaines formes de thérapies psychoreligieuses. Comme nous le confiait une pratiquante et enseignante de la méditation vipassana au sujet des pagodes asiatiques en Belgique : « Ce sont des gens qui ne pratiquent pas la méditation. Eux ont les divinités, et alors là, pour les Occidentaux, cela ne colle plus. Ici à Bruxelles, dans cette pagode, ce n’est pas possible, parce que ce sont des prières – ils disent carrément qu’ils font la messe. Pour les Occidentaux, ce n’est pas cela qu’ils veulent. Les Occidentaux veulent la méditation ».

La même enseignante poursuit : « La méditation est une investigation du corps et de l’esprit, pour voir la réalité telle qu’elle est, c’est-à-dire que ce corps et cet esprit sont en fait un ensemble de processus qui apparaissent et disparaissent à très grande vitesse, à chaque instant. Qu’il n’y a pas de solidité en soi. C’est ce qu’on appelle anicca, l’impermanence. Quand le méditant réalise cela à un niveau très profond, il voit comme au microscope, il voit les atomes, si vous voulez. Et donc il réalise la succession extrêmement rapide des processus physiques et mentaux, les liens de causalité qui les unit, et il réalise anatta, le fait qu’il n’y pas d’entité permanente qui contrôle ces processus. Nous ne sommes donc qu’un ensemble d’atomes en combustion perpétuelle reliés par un lien de causalité, c’est tout. Il n’y a pas d’ego, pas de personnalité qui gouverne et quand on le réalise, c’est une grande souffrance ».

Mais derrière cette souffrance et cette déconstruction de soi par la méditation, très en phase avec les conséquences de la modernité dans l’espace de l’identité individuelle, que trouve-t-on ? La promesse religieuse affirmant qu’il existe quand même quelque chose au-delà de la vacuité et de la souffrance causée par l’impermanence, ce qui permet de rendre « facile et heureux ce qui est inévitable », selon le mot de William James. Comme l’écrit un fin connaisseur du bouddhisme Theravada, Peter Harvey : « La manifestation de cette sagesse [développée par la méditation] mène peu à peu à la désillusion sur les phénomènes éphémères du monde, si bien que l’esprit peut s’en détourner et percevoir le Nirvâna, l’Eternel ».

Bernard De Backer, 2004

Téléchargez le fichier pdf de l’article publié dans La Revue nouvelle : Vacuité occidentale et miroir bouddhique

Post-scriptum de mars 2019. Une série en quatre épisodes sur le bouddhisme à France-culture dans « Les chemins de la philosophie » :

- 1/4 Une philosophie du bonheur ?

- 2/4 Qui était le Bouddha ?

- 3/4 La tradition zen : pourquoi méditer ?

- 4/4 L’avenir appartient à ceux qui s’éveillent tôt.

Le Vajrayâna est une branche du Mahâyâna, née de sa rencontre avec le tantrisme hindou au VIIe siècle dans le Nord-Ouest de l’Inde, puis au Tibet.

[1] Le canon bouddhique est divisé en trois parties ou « corbeilles » (pitaka) : le Sutrâ Pitaka (les sermons et les discussions entre le Bouddha et ses disciples), le Vinaya Pitaka (les règles de la discipline monastique, les préceptes concernant les laïcs) et le Abhidharma Pitaka (les commentaires doctrinaux et philosophiques).

[2] Et sur base d’une interprétation sans doute erronée de son jugement sur la doctrine du Bouddha comme religion du néant. Il apparaît en effet, toujours selon Roger-Pol Droit, que si Hegel a privilégié la légende du maître trompeur et la révélation finale qu’il livre à ses disciples, c’était avant tout pour faire entrer le bouddhisme dans son système philosophique. Dans ce contexte, le néant signifie l’indétermination de l’être et non pas sa destruction. Son culte serait plus « un égarement nécessaire de l’esprit » qu’une « méchanceté ».

[3] Où le terrain avait été préparé par les transcendantalistes de Boston, groupe informel mais très influent où se retrouvaient des auteurs comme R.W. Emerson, H.D. Thoreau, W. Whitman, M. Fuller et N. Hawthorne.

[4] Dans cette affaire de vide et de voile, le genre des protagonistes ne nous semble en effet pas anodin, d’autant que c’est l’imago paternelle qui est touchée dans le délitement du monothéisme chrétien. Le paradigme féminin est ainsi très largement dominant dans la nébuleuse New Age, dont les liens avec la Société théosophique ne sont plus à démontrer. Helena Blavatsky fut ainsi qualifiée de « grand-mère du New Age » par le quotidien Libération lors du centenaire de sa mort (1991), alors qu’Alice Bailey en serait la mère. Le père, quant à lui, semble manquer à l’appel, les Maîtres n’étant que des créatures inventées par les mères…

[5] On se souviendra notamment du livre d’Alexandra David-Neel, Mystiques et magiciens du Tibet (1929).

[6] Les Maîtres, eux, sont bien des hommes, mais fabriqués de toutes pièces par Blavatsky et ses complices. Ce qui rappelle le mot de Lacan : « L’hystérique cherche un Maître sur lequel elle puisse régner ».

[7] L’expression « prise de refuge » désigne la conversion au bouddhisme. Les « trois joyaux », outre le Bouddha Sakyamuni, sont son enseignement (le Dharma) et sa communauté religieuse (le Sangha).

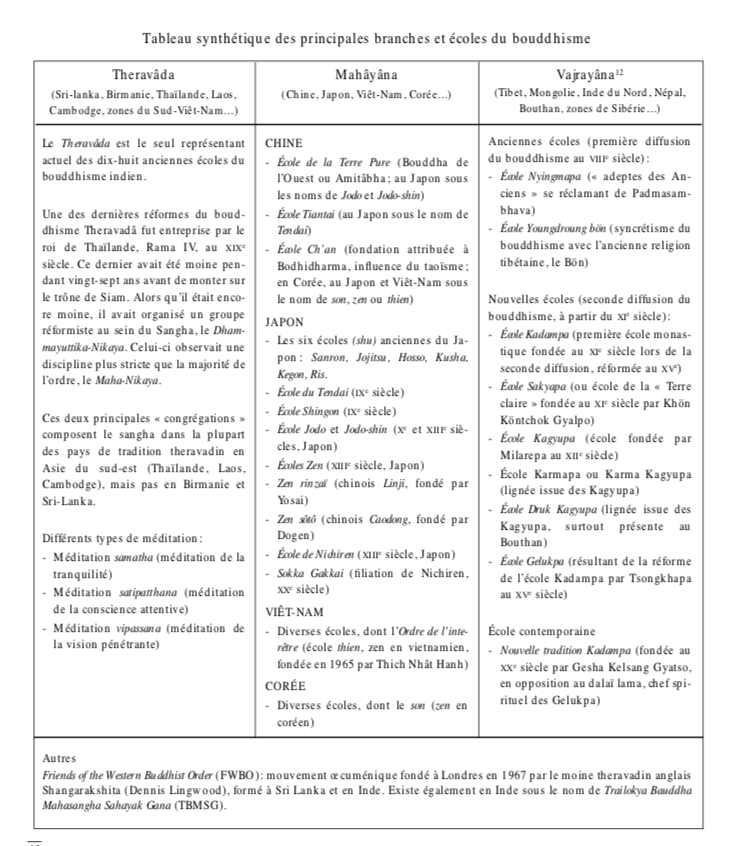

[8] Le bouddhisme est divisé en trois branches principales, regroupant elles mêmes de nombreuses écoles. Il s’agit du Theravâda (parfois appelé « petit véhicule »), du Mahâyâna (« grand véhicule », dont fait notamment partie le zen et ses variantes) et du Vajrayâna (« véhicule de diamant », appelé communément bouddhisme tibétain). Pour une présentation synthétique des branches et écoles du bouddhisme, voir notre tableau en annexe.

[9] Le bouddhisme en France (1999). L’auteur signale dans l’introduction de son autre livre, La rencontre du bouddhisme et de l’occident (publié la même année), que ses contacts avec des bouddhistes français lui ont fait prendre conscience du poids joué par l’imaginaire ésotérique et magique, ce qui le conduisit « par la filière de l’ésotérisme occidental, jusqu’à la Société Théosophique ».

[10] Selon la prophétie New Age, l’entrée dans l’Ere du Verseau se fera en 2150.

[11] Le dernier ouvrage du président de l’Union Bouddhique Belge, Frans Goetghebeur, est titré Tout change. Remarquons que le bouddhisme se présente aujourd’hui volontiers comme une science (ce qui ne l’empêche pas de vouloir se faire reconnaitre en même temps selon la loi sur le temporel des cultes). Ceci explique l’organisation de nombreux colloques sur le thème des « convergences entre le bouddhisme et la science ». Le dernier en date (« Université d’été du bouddhisme de Bruxelles »), coorganisé par l’institut Nalanda et l’U.L.B., a lieu fin aout 2004 dans les locaux de l’Université. Il reçoit le soutien conjoint du F.N.R.S. et de… l’échevine des Cultes de la Ville de Bruxelles. En lisant attentivement le programme l’on peut constater l’absence totale des sciences humaines (sociologie, psychanalyse, anthropologie…) et une proportion élevée de scientifiques ou de philosophes qui sont également bouddhistes, ce qui favorise sans doute les convergences souhaitées.