Ville de Haute-Provence à la fin du XIXe siècle

(Archives départementales de la Drôme)

Après la traversée du fleuve, je lui avais trouvé un convoyage partant pour la Drôme à la suite de ma diligence. Il m’aurait été trop cruel de me séparer de ma compagne à Saint-Jean-du-Gard. Outre que sa perte me déchirait le cœur, sans Modestine, m’étais-je dit, je ne pourrais accomplir ma pérégrination vers le « Tibet de Haute-Provence ». Un surnom bien étrange donné par un voyageur mystique à ce bout de terre désolé et proche du ciel. Pensez donc : un village solitaire d’une centaine d’âmes qui se perchait au terme d’une harassante route de graviers et de sables, au-delà d’une étroite gorge propice aux détrousseurs. Ce lieu étrange était à plus d’une journée de marche de la dernière bourgade, située elle-même à quelques miles de la petite ville où nous quittâmes nos compagnons de voyage depuis le Rhône. C’était un nid d’aigle, telle une grappe de maisons blottie sous un château en ruines. Sept-cents habitants y vivaient selon le curé, entassés dans un bourg aux ruelles étroites où déambulaient poules, moutons et chèvres. Modestine et moi y passâmes la nuit, dans une auberge où logeaient des muletiers revenant de ce mystérieux Tibet.

« Hélas, tandis que nous avançons dans la vie, et que nos affaires nous préoccupent de plus en plus, il nous faut travailler même pour nos loisirs. Maintenir les ballots sur un bât contre les rafales glacées du nord n’est pas un grand travail. Mais cette industrie sert à calmer et occuper notre esprit. Quand le présent est si absorbant, qui peut se tracasser de l’avenir ? »

Robert Louis Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes, 1879

Modestine n’était heureusement pas très éloignée de la grande salle voûtée où je mangeais en compagnie de rudes gaillards, au parler chantant et au fumet de gibier. L’espace des mules, des chevaux et de mon ânesse était en effet mitoyen et à moitié ouvert. Chacun broutait de son côté, dans une pénombre ponctuée de quelques conversations étranges et parfois coupantes comme du silex. Ma figure d’étranger au parler inconnu les intriguait. Qu’allait donc faire ce moustachu fluet et mélancolique sur ces hauteurs étranges et solitaires, où tournoyaient de grands aigles et où rôdaient des loups et des lynx ? Poursuivrait-il sa route de l’autre côté du col comme le font les muletiers ? Mais ces hommes s’abstinrent de me questionner, trop affairés qu’ils étaient à échanger les dernières nouvelles en avalant leur potée accompagnée d’un vin rouge sang.

L’un raconta quelques difficultés du voyage, notamment la gorge d’un torrent de montagne nommé le Nemon – appellation ma foi fort singulière en langue française. Des rochers s’étaient détachés de la paroi et couvraient une partie de la route défoncée. Le muletier se trouva coincé entre deux murailles verticales : celle d’où tombaient les rochers et celle qui plongeait vers le torrent mugissant. Il y avait en effet eu des pluies très abondantes en ce début d’automne et les eaux avaient gonflé plus que de coutume. Heureusement, l’homme redescendait et son chargement était réduit à quelques ballots de champignons, de noix et de distillat de lavande qu’il escomptait vendre à bon prix au marché de la ville. Mais dans l’autre sens, avec des sacs pesants arrimés en équilibre instable sur le dos des mules, c’était une autre affaire. D’autant qu’à la voie montante, la route devenait plus étroite et plus abrupte après un interminable faux plat. Les autres hommes, du moins ceux qui s’étaient engagés dans la voie montante, l’écoutèrent avec attention. Je ne fus pas en reste.

Mon chargement était certes beaucoup plus léger : un sac de couchage de mon invention en mouton retourné, roulé comme une saucisse, des vêtements, une trousse de toilette, de l’eau, du cognac, un revolver et quelques vivres pour moi, du pain blanc pour mon ânesse. Sans oublier mon cahier de notes, mes crayons de dessinateur et quelques affaires d’écrivain. Je bénéficiais, en outre, d’un très bon entraînement avec Modestine sur les terres âpres de Camisards, situées de l’autre côté du Rhône.

Si les altitudes étaient proches, le terrain variait beaucoup d’un point de vue humain et naturel. Ici, il y avait abondance de vignes, d’oliviers, de tilleuls et de nombreuses sortes de fruits. Le parler des hommes était également différent : plus mélodieux, chargé d’autres intonations et sonorités. Les vêtements étaient aussi fort dissemblables. La montagne, elle, me semblait très nue, les arbres ayant été souvent arrachés par une population plus dense, cela pour la menuiserie locale ou le charbon de bois à destination de l’industrie et du chauffage d’hiver.

Village de Haute-Provence sous son château en ruines, fin du XIXe siècle

(Archives départementales de la Drôme)

D’une dame du Tibet

Je m’étais décidé à cheminer dès les aurores afin de bénéficier d’un temps clément, malgré la saison avancée. Étant entré par la porte occidentale du village fortifié, j’eus à sortir par l’autre porte située en aval. Modestine me suivit sans difficultés, après avoir été légèrement chargée. Notre longue pérégrination à l’ouest du Rhône avait conforté notre lien, tout en gestes et murmures, coups d’œil sévères et câlineries. Elle savait que je la nourrissais bien et n’usais de l’aiguillon qu’en cas de nécessité. Nous marchions maintenant au même pas, heureux et paisibles vers l’inconnu. Il nous attendrait en chemin, puis sans doute là-haut, près des nuées.

Après une courte descente une fois la porte orientale franchie, la route filait vers le levant en légère montée. Le paysage qui s’ouvrait à nous était paradisiaque, mordoré et presque désert. Le vent soufflait dans notre dos par ondées tièdes et suaves venues du fond de la vallée. Je vis au loin, devant nous, la poussière soulevée par un premier groupe de chemineaux lourdement chargés. Des bruits de voix et des claquements de sabots formaient comme une piste sonore qui s’étirait vers le soleil levant.

L’astre venait de franchir une brèche entre une ample montagne ronde et une longue crête parallèle à la route, de l’autre côté du fameux Nemon. Des flèches de rayons orangés surplombaient la vallée tel un message astral. Modestine s’arrêta d’un coup, comme fascinée par le spectacle. Je fis de même, et nous formâmes un curieux couple à six pattes, immobile au bord d’un chemin bordé d’oliviers chargés de petites baies vertes. En contrebas, des champs ponctués de cyprès entouraient le ruisseau.

Une caravane venue de la ville nous avait rattrapés. Les mulets étaient chargés de toutes sortes d’objets achetés au marché, après la vente de gibier et de brassées de tilleul venues des hameaux nichés en haut de la vallée. Il y avait là des scies, des haches, des boîtes de savon, des liqueurs, des vêtements en toile drue, trois chapeaux et quelques dentelles d’apparat. Les hommes accompagnés d’une robuste femme nous regardèrent avec curiosité, d’autant qu’un étranger seul avec une ânesse – et non une mule ou un mulet – composait un spectacle inédit.

L’un tira sur sa bouffarde avant de m’interpeller ironiquement : « Alors, noble Monsieur, vous allez visiter les sauvages dans la montagne ? Regardez-nous bien, nous sommes de cette race ! » Je leur demandai où ils allaient et si le marché avait été fructueux. « Nous sommes d’un hameau à une seule rue entourée de fortes maisons de pierre, de l’autre côté du ruisseau. Il se nomme Les Sabots. Il y gîte une vingtaine d’âmes à l’ombre d’un sommet, ce grand dôme que vous apercevez à l’orient d’ici. Nous cultivons notre blé et nos légumes, avons chèvres et moutons, quelques arpents de vignes. Nous chassons dans la montagne avec nos fusils et nos collets. S’il vous en dit, venez nous rendre visite pour assouvir votre curiosité ! Il n’y a qu’à traverser le Nemon à hauteur de Galopayres, puis remonter par un chemin en lacets. Vous verrez les fumées et entendrez les voix. Le chemin continue ensuite vers le col de Beryle en direction de l’ancien chef-lieu des Mévouillon. Nous avons l’air de pouilleux, mais notre histoire est ancienne, mystérieuse. »

Le dix-neuvième siècle était bien avancé, mais ces gaillards me donnaient l’impression de vivre comme sous l’Ancien Régime. Qui étaient donc ces Mévouillon ? Des barons féodaux ? Les campagnes sont lentes à changer, alors que dire des hameaux perdus de Haute-Provence ! Ils me parlaient des Mévouillon comme s’ils vivaient encore. J’avais même appris qu’une certaine Dame Percipia, fondatrice de cette baronnie, aurait vécu dans « le village tibétain » d’où elle pouvait voir venir les mouvements ennemis. C’était mieux que le château médiéval en dessous duquel j’avais dormi.

Je les remerciai pour l’invitation, car j’étais fort poussé par la curiosité de connaître leur vie rude. Ils me dirent que le marché de la veille avait été fructueux, ce qui expliquait l’abondance de leur chargement. On se salua aimablement, l’œil curieux et éveillé, avec un « au revoir » qui n’était pas que de circonstance. Modestine se méfiait des mules et c’est avec soulagement qu’elle se remit sur le chemin vers les hauteurs.

Vue éloignée du village à la même époque

(Archives départementales de la Drôme)

Sur la route tournoyante de Galopayres

Nous piquions droit sur ces Highlands provençaux, mais je vis peu de chose qui ressemblât à mon pays natal, sinon le relief. Comme il arrive chez nous, la vallée était très vaste et évasée, bordée de tous côtés par de rudes montagnes. Cependant, la chaleur, la végétation, les animaux, les maisons et les humains qui y vivaient différaient en tous points. L’air y était sec, même en automne, et les jours beaucoup plus longs. L’on n’y trouvait guère de rigueur et de réserve protestante, mais plutôt une sorte d’exubérance papiste, parfois très colorée dans des églises presque byzantines. Voilà qui m’éloignait aussi des Cévennes huguenotes plus sévères, de leurs célébrations secrètes dans « le désert » et de l’héroïque lutte des Camisards contre les Dragons du Roi.

Je mis un terme à ces rêveries pour observer la route étroite qui s’étendait au-devant de nous en ondulant, masquant puis révélant des pans de paysages plus rapprochés. Parfois, comme je le verrais plus en amont – et ainsi que l’avait rapporté un muletier –, de gros rochers ocres s’étaient détachés de la paroi. Ils se dressaient, immobiles, face aux voyageurs qui n’avaient d’autre ressource que de les contourner à gauche ou à droite. Modestine paraissait être prise de peur face à certains de ces gendarmes rocheux qui semblaient courroucés avec leurs creux ombrés comme des yeux, et je dus la précéder pour lui montrer qu’il n’y avait rien à craindre.

Nous parcourûmes une sorte de désert avant le prochain village, celui qui précédait la gorge dangereuse dans laquelle j’imaginais des brigands. Plus aucune ferme n’était visible, si ce n’est quelques petites bâtisses dans la vallée proche du Nemon. La route obliquait bientôt à gauche avant de traverser un torrent tumultueux venu de la montagne à travers une étroite gorge. Il n’y avait pas de pont et nous dûmes descendre un raide chemin pour traverser à gué, ce qui ne rassura pas Modestine. Elle se cabra et voulut faire demi-tour vers des terres plus hospitalières.

Instruit des caprices et des craintes de ma compagne, je pris les devants en franchissant le torrent sur des pierres plates, gardant la longe en main. Mais l’ânesse était têtue, et c’est bien ce qu’elle avait de commun avec les mules. Je revins vers elle et plongeai dans les tréfonds du bât pour en extraire du pain que je lui montrai de l’autre bord. Son estomac franchit le cours d’eau et Modestine fut bien obligée de le suivre ! Il ne nous restait plus qu’une heure de douce montée avant le village de Galopayres, d’où partait le chemin vers le hameau à la rue unique où vivaient mes rudes montagnards. J’étais piqué par la curiosité.

Paysans après le fauchage, fin du XIXe siècle

(Archives départementales de la Drôme)

Dans le tournant

Nous aperçûmes le hameau de Galopayres après un dernier virage. C’était une rangée de maisons le long de la piste, agrémentée d’un puits, d’une gargote ainsi que d’une nouvelle école construite par la Troisième République naissante. Quelques enfants sortirent du bâtiment en courant, désireux d’observer l’étranger que la rumeur avait précédé.

Il y avait là trois garçons et deux filles à la fois craintifs et curieux qui me dévisagèrent de haut en bas, puis s’en allèrent tâter le bât de Modestine. Celle-ci recula d’un bond et lança une sorte de hennissement en levant la tête, ce qu’elle faisait lorsqu’elle sentait un danger. L’instituteur sortit pour s’occuper des enfants, puis marcha à ma rencontre. Il venait d’une ville voisine et avait été requis pour s’occuper de cette nouvelle école qui accueillait les enfants du voisinage – du moins lorsque les parents acceptaient de les laisser quitter la ferme. Ce fut son premier combat et il ne fut pas mince, comme celui de se faire accepter par les paysans et de les convaincre des vertus de l’instruction. Il était un missionnaire laïc de la République faisant concurrence au curé.

Un des garçons vivait aux Sabots, ce hameau d’où venaient les muletiers rencontrés en route et qui m’avaient invité à passer les voir. Il accepta de m’y conduire après la fin de sa journée de classe au milieu de l’après-midi. Je profitai du temps qui m’était laissé pour boire dans la gargote et nouer une conversation avec le tenancier. C’était un homme aimable, intimidé par ma présence. Il n’avait jamais rencontré d’étranger, qu’il avait reconnu aussitôt à ses vêtements et son parler très singulier. Je parlais en effet le français avec mon accent écossais, lui le patois provençal et un peu la langue officielle. Nous arrivâmes cependant à nous entendre, à parler du passage des caravanes et colporteurs sur la route.

Je compris pourquoi l’on m’avait parfois identifié à un colporteur, comme lors de notre voyage sur les rivières du nord de la France entre Sambre et Oise, près de la forêt de Mormal. Ces marchands ambulants étaient à peu près les seules personnes étrangères à la région qui parcourussent les chemins. À la fois souhaités et redoutés, c’étaient des personnages ambigus dont les marchandises pouvaient être défectueuses. Il ne fallait pas se fier à leurs boniments.

Les muletiers, par contre, étaient bien connus et ils ne vendaient rien au passage. Il y en avait de deux types : des paysans des environs qui se rendaient au marché de la ville au bas de la vallée, pour écouler leurs récoltes de tilleul ou de lavande et remonter avec quelques achats ; des caravanes plus fournies qui passaient par le village près du col (le fameux « Tibet ») et redescendaient dans la vallée de l’autre côté. Ils transportaient des étoffes, des poteries, des objets de métal et de valeur. Les hommes voyageaient plusieurs jours en groupe pour se protéger des bêtes et des brigands.

Il me dit également que je trouverais une auberge là-haut ; le village profitait de sa situation pour héberger les muletiers et se faire un peu de numéraire. J’y trouverais également des vivres : il y avait des vergers, des potagers et de grands champs à l’orient vers le col et au-dessus du village, sur un plateau où était située la forteresse de la fameuse dame Percipia. C’est pour cela que le village se nommait le Poët-en-Percip, « l’oppidum de Percipia » en quelque sorte. Mais c’était de l’histoire ancienne qui ne demeurait plus que dans le nom du lieu et quelques ruines du château.

Le Poët étant à presque une journée de marche, il valait mieux dormir près de Galopayres ou à « la belle étoile » sur la route. Mais il me restait à visiter le hameau voisin où je trouverais peut-être un gîte. L’heure de la fin des leçons approchait et le garçon allait bientôt m’y conduire. Il arriva en traînant les pieds, le visage un peu contrarié, car il désirait sans doute jouer avec ses camarades plutôt que de nous cornaquer.

Groupe de paysans récoltant le blé, début XXe siècle

(Archives départementales de la Drôme)

L’homme des Sabots

C’est dès lors avec une mine contrite qu’il nous guida vers le Nemon situé au bas d’une pente assez raide. Nous franchîmes le torrent à gué et remontâmes les lacets à travers des broussailles. À notre droite, non loin du torrent mais entourée de prairies, nous vîmes une ferme singulière qui semblait sortie de temps très anciens. Ses murs épais, légèrement arrondis comme de vieilles tours, étaient soutenus par des contreforts. Devant la maison se trouvait une sorte de fontaine jaillissant d’un petit monument ouvragé, digne d’une demeure Renaissance.

Bien que nous fussions début octobre, la chaleur était encore forte, la végétation toujours verte. À ma grande surprise, il y avait beaucoup de bruit alors que je ne voyais personne, hormis nous trois. Des frappes de hache ou des glissements de scie, des voix, des hennissements et même quelques tirs de fusil sous la montagne. Le hameau était pourtant encore loin, mais il y avait des champs très petits éparpillés autour de nous, des travaux avant l’hiver, les échos des coups et des voix contre les parois de la montagne. Modestine semblait s’inquiéter et je fus contraint de faire usage de l’aiguillon dans une forte pente pour qu’elle ne s’immobilise pas.

Le minuscule hameau apparut au sommet d’un raidillon, et, arrivés plus près, une étroite ruelle s’ouvrit devant nous. L’on ne pouvait en voir l’issue, car ce passage changeait de direction vers le milieu, là où se nichait une petite fontaine adossée au mur d’une épaisse maison. Les hommes étant aux champs ou à la chasse, nous fûmes accueillis par une femme et deux enfants au pas de sa maison. Le garçon qui nous accompagnait joua les intermédiaires, Modestine voulut entrer dans la maison, comme à son habitude, et je dus la repousser. La femme était fort âgée, sans doute la grand-mère des enfants. Elle sembla surprise et un peu perdue par cette visite impromptue d’un inconnu, malgré les explications du gamin. Je tentai de lui expliquer les raisons de ma venue, mais nous parlions une langue fort différente.

Ancienne fontaine près du village des Sabots

(photographie Anne Capet)

Le gamin partit chercher son père qui taillait des arbres non loin de là. Lorsqu’il revint, je constatai que c’était bien le rude gaillard que j’avais rencontré au matin et m’avait qualifié de « noble Monsieur ». Il avait toujours sa bouffarde en poche et l’alluma en me scrutant. « Alors, ces sauvages ? Ils vous intéressent toujours ? » J’éclatai de rire sous ma fine moustache, et ses yeux brillèrent d’amusement. Pour un paysan isolé de la montagne, il faisait preuve de belles répartie et aisance. « N’ayez crainte Monsieur, je ne fais que répondre à votre invitation de ce matin. Je ne suis que de passage ici, avant de monter au Poët-en-Percip qui ne doit plus être trop loin. » Il me fit savoir que mon petit Tibet n’était pas si proche, qu’il fallait franchir le défilé du Nemon, puis entamer une rude montée après un faux plat. Il me fit entrer chez lui, dans le hameau. Les paysans étaient décidément nettement plus hospitaliers ici que dans les Cévennes, où l’on m’avait souvent fermé la porte au nez.

Je reconnus la vieille femme qui était la mère du gaillard et la grand-mère du garçon. Ils vivaient dans une haute bâtisse au centre du hameau et formaient sans doute la famille le plus prospère du lieu. Après avoir attaché Modestine dans une petite cour, nous pénétrâmes à l’intérieur de la maison qui était fraîche, grâce aux murs très épais. Il n’y avait que deux pièces, dont une chauffée par l’âtre qui était aussi la cuisinière. Après m’avoir interrogé sur mon étrange présence dans la vallée, l’homme me parla de leur vie et de l’histoire de leurs aïeux venus d’autres vallées, des saisons et de la dureté de leur labeur proche de l’autarcie totale. L’automne était riche en travaux divers : récoltes de fruits et de noix, cueillette de champignons, chasse au fusil et au collet, salaisons, vendanges de leurs quelques vignes, légumes de fin de saison. L’altitude était trop élevée pour les olives, mais il en avait acheté dans la vallée et pouvait presser l’huile dans le moulin commun des Sabots.

La famille m’invita pour un repas frugal, ce qui me combla non seulement l’estomac, mais également la curiosité. Nous mangeâmes du pain d’épeautre trempé dans de la soupe de champignons et de lentilles, des choux et un peu de lapin en ragoût. L’homme avait ramené de l’huile d’olive de la vallée, et il en versa quelques jets dans la soupe et sur le pain. J’eus même droit à une verre de vin de son petit vignoble, d’un rouge clair et un peu aigrelet. Nous mangeâmes en silence, comme c’est la coutume. J’eus assez à observer et à goûter. J’étais aux anges et je lui offris du tabac et un dessin de mon pays natal après le repas. Nous nous quittâmes en bonne entente et il m’assura en riant que j’étais le bienvenu à mon retour du Tibet, si je survivais à l’altitude.

L’heure avançait et je ne pouvais en effet loger dans leur petite maison. Je décidai de passer la nuit à la belle étoile sur la route du Poët ou dans les environs. Mon gaillard des Sabots me dit qu’il y avait un bel espace un peu plus bas, sur la route de Galopayres. C’était le sommet d’une petite colline qui dominait la vallée, couverte de grands arbres. L’endroit était isolé et je pouvais apercevoir les environs entre les branches. Il y avait de l’eau sur ses flancs. Modestine ne se fit pas prier et nous descendîmes à rebours de notre montée. Le soleil frôlait les montagnes.

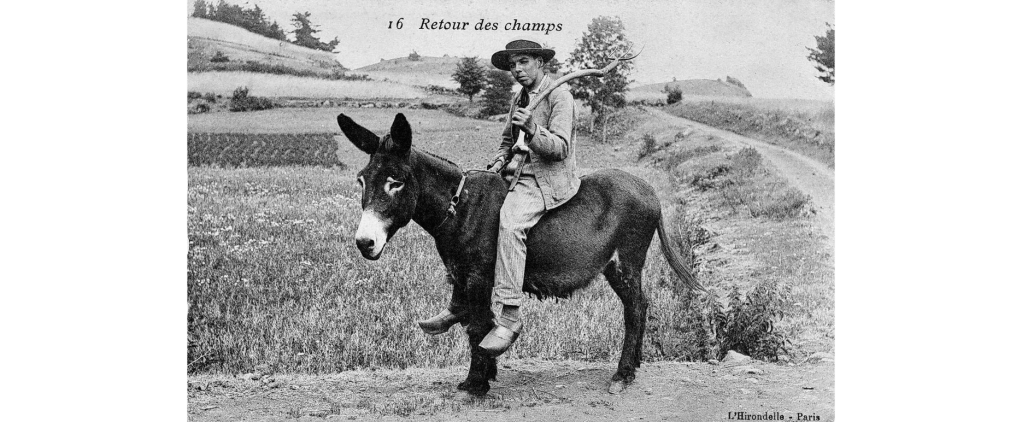

Paysan sur son âne

(Archives départementales de la Drôme)

Une belle étoile disparue

Nous vîmes une sente qui menait vers la colline en contrebas. J’y trouvai une très petite clairière entre des chênes ; un torrent coulait encore à proximité, malgré la sécheresse de l’été. Modestine avait bien brouté aux Sabots et elle se laissa attacher, pensive au pied d’un arbre. Quant à moi, j’allai puiser de l’eau puis j’étendis le bât, après en avoir extrait mes affaires et étendu mon sac de couchage protégé d’une bâche. Je m’étendis et mes pensées s’envolèrent au loin, de l’autre côté de l’Océan où s’endormait un être aimé qui tournerait ses yeux vers les mêmes étoiles.

Le vent se leva brusquement vers la fin de l’après-midi, alors que la lumière du jour commençait à faiblir. Je vis les arbres tournoyer dans le ciel comme des plumeaux, les oiseaux prendre la fuite pour s’abriter. De fortes nuées noires couvraient l’ouest de la vallée d’où je venais. Je pressentis un orage d’automne, et je ne me m’étais pas trompé. Ce serait, hélas, une nuit sans astres ! L’abondance du feuillage, malgré la saison avancée, me protégea des premières gouttes et me donna le temps d’aménager mon campement pour une nuit humide, voire torrentielle. J’avais aussi à me méfier de l’eau de ravinement venant de la montagne, bien que je fusse heureusement au sommet d’une colline – raison pour laquelle je l’avais élue pour ma nuit sans « belle étoile » ! Mon abri protégé vaille que vaille, je m’étendis sur le sol après avoir rassuré Modestine.

Le tonnerre commença à gronder en bout de vallée, puis je vis, au travers des arbres, les éclairs se rapprocher rapidement de notre clairière. La pluie tomba bientôt en trombe et Modestine fit le gros dos sous son chêne. Je consolidai les accroches de la bâche, redoutant que l’eau ne s’infiltre dans mon sac et n’imprègne lentement la peau de mouton retournée. Une nuit enroulé dans une éponge en perspective ! C’était une âpre lutte comme celle de Jacob avec l’ange. Une bonne partie de la nuit fut une immersion dans les éléments : le tonnerre, les éclairs, le vent et l’eau ! Mais il n’y eut heureusement pas de ravinement. Ayant réussi à me protéger vaille que vaille, je m’endormis au mitan de la nuit et au sec.

Mon lait au chocolat chaud dans l’estomac, accompagné du pain noir et des figues que m’avait donnés l’homme des Sabots, je refis mon attelage après avoir pansé Modestine à la brosse. Elle me semblait prête à gravir la montagne à son rythme. Nous avions en effet toute la journée pour gravir les cinq-cents mètres de dénivelé qui nous séparaient de Poët. Il nous fallait d’abord redescendre vers le Nemon, remonter vers Galopayres puis nous diriger vers les gorges à l’orient de la vallée. Une rude journée vers l’inconnu, mais sous un ciel nettoyé par l’orage.

Éboulements dans le défilé

Passé le village et sa gargote – à la porte close ce matin-là –, nous nous enfonçâmes dans un défilé de plus en plus étroit et menaçant. Le lieu était désert et sentait la terre humide, les effluves s’intensifiaient au fur et à mesure que l’espace se resserrait. Nous approchions du lieu de l’éboulement qui m’avait été signalé dans le village fortifié sous le château en ruine. La piste se refermait, le Nemon mugissait à notre droite. Même Modestine semblait inquiète, elle qui était bien plus naturelle que moi. Au détour d’un virage, nous vîmes les éboulis ocres. Ils étaient nombreux et disparates, formant comme une sorte de labyrinthe dans le défilé que nous aurions à franchir. Heureusement, des muletiers étaient passés la veille et il n’y avait qu’à suivre leurs traces.

Soudain, alors que nous étions déjà bien engagés, un bruit sourd s’éleva de la montagne à notre gauche. D’abord le choc d’un détachement de roches, puis le roulement de plus en plus rapide de ceux-ci vers la piste. J’utilisai l’aiguillon sur le postérieur de Modestine et celle-ci s’enfuit au galop entre les éboulis avec une agilité surprenante. Je me retrouvai seul et sans bagages au milieu de la tourmente. Il ne me restait plus qu’à m’abriter derrière un rocher pour éviter d’être enseveli par l’avalanche. J’y restai près d’une demi-heure accroupi, les mains jointes sur la tête.

Les glissements de terrain ayant cessé, je réussis à franchir difficilement les éboulis qui s’étaient considérablement accrus en masse. La piste était à nouveau dégagée et je parvins à franchir le défilé, mais sans Modestine ! J’eus beau l’appeler à gorge déployée, aucun braiement ne répondait. Elle avait disparu avec tout mon équipement. Devenu tout à coup craintif sans elle, j’entendis de curieux bruits dans les fourrés et je me mis à redouter les brigands, bien qu’il n’y eût plus rien à voler. Mais Modestine aurait-elle été enlevée par ceux-ci ? J’étais aussi pris par la soif. Plus loin la piste devint rectiligne et les montagnes s’éloignèrent. Je parvins à rejoindre le torrent et à boire abondamment. Il n’y avait plus qu’à poursuivre mon chemin vers là-haut, en espérant retrouver Modestine sur la route ou à l’arrivée.

Comme on me l’avait signalé dans le village fortifié, le chemin à suivre était devenu un interminable faux plat entouré d’arbres et de quelques champs, de granges éparses. Une forte montée se dessinait en face, des lacets que l’on devinait entre les arbres. Je tentai de faire preuve d’optimisme et de courage, mais la perte de Modestine me serrait le cœur pour elle et pour moi. Toutes mes notes, mes dessins, mes livres et mes vivres se trouvaient sur son dos. Ainsi que mon matériel de couchage.

Caravanes de mules

(source « Le chemin des muletiers »)

Chez les Highlanders

Je n’avais d’autre choix que de continuer ma route et d’appeler Modestine de temps à autre. Jamais je n’aurais dû utiliser l’aiguillon dans le défilé ! Mes pensées divaguèrent alors que je cheminais comme un vagabond qui ne savait où le mènerait son chemin, sans bagages et sans monture – et un étranger au pays, de surcroît. J’avais heureusement conservé mon revolver, des documents et de l’argent sur moi, afin de pouvoir au moins payer l’auberge qui devrait se trouver là-haut.

J’entrai brusquement dans la forte ascension vers ce fameux Tibet, une piste extrêmement raide qui serpentait à travers des bois de sapins, puis de chênes et de noyers de belle taille. En observant la terre sous mes pas, je crus y deviner l’empreinte des sabots de mon ânesse, ce qui ne me rassura qu’à moitié. Aurait-elle trouvé la route toute seule, ou était-elle entre les mains de brigands de grands chemins ?

Dans des excès de mélancolie, je me demandai pourquoi je ne m’étais pas contenté de mon voyage déjà très difficile dans les Cévennes. Pourquoi avoir franchi le Rhône ? La réponse était simple : je n’avais trouvé aucune lettre d’Amérique à Saint-Jean-du-Gard ; ni plus loin. Autant poursuivre mon vagabondage avec Modestine. Quand le présent est si absorbant, qui peut se tracasser de l’avenir ?

C’est alors que pris par toutes ces pensées, le corps meurtri et haletant, je commençai à percevoir quelques rumeurs venant de là-haut : des bruits de voix et d’animaux, un grincement de charrette puis le son d’une cloche à intervalles réguliers. Derrière moi, le paysage s’était totalement dégagé par l’élévation : il me semblait entrer dans un autre monde, avec une vue stupéfiante sur les montagnes du pays et les vallées profondes. J’aperçus même des blancheurs coiffant le sommet d’une très haute montagne balayée par les vents. J’entrais au Pays des neiges !

Vue de la montagne de Banne près du Poët-en-Percip

(photographie de l’auteur)

Le village approchait et toujours pas de Modestine. Après un virage à cent-quatre-vingts degrés, j’aboutis dans une ruelle ombragée parcourue d’hommes et de bêtes en nombre. Les maisons, elles, étaient lumineuses de blancheur sous le soleil. Il y avait là une très forte population pour une aussi petite bourgade. Les muletiers étaient en groupes avec quelques colporteurs isolés, mais également des enfants, des hommes et des femmes, des vieillards du village. Leurs vêtements étaient différents de ceux de la vallée, à la fois plus colorés et plus rudes. Certains étaient assis sur le pas de leur porte, devant de solides demeures les protégeant des grands froids de l’hiver et des chaleurs de l’été. La température de cette mi-octobre était beaucoup plus basse qu’aux Sabots, il y avait d’intenses bourrasques de vent et les vêtements me manquaient.

Je finis par trouver l’auberge d’où partaient les muletiers provenant d’une autre vallée, et qui y avaient passé la nuit. Devant la porte, ils avaient étalé leurs marchandises pour la vente ou le troc. Je n’aurais jamais imaginé une telle activité dans ce village ! A chaque rencontre, je m’enquis de Modestine, mais sans succès. Je finis par prendre un lit dans une chambre commune et me sustenter d’un repas de montagne.

Au sortir de l’auberge, je me rendis sur le plateau qui était situé au-dessus du village. Ce dernier avait été construit sur un étroit rebord peu propice aux cultures, afin de laisser de l’espace aux paysans sur ces hauteurs montagneuses. J’y parvins après avoir franchi un ressaut d’une dizaine de mètres. Il y avait là nombre de petits champs séparés par des haies qui les protégeaient du vent. On eût dit que chaque famille y avait sa part pour les cultures et le bétail. De petits cabanons de pierre abritaient les outils et les hommes en cas de tempête ou de neige. La scène se répétait plus loin à l’orient, en direction du col qui menait vers la vallée suivante d’où provenaient nombre de caravanes. Malgré son air de bout du monde, le Poët était adossé à de vastes espaces de cultures – sans oublier les baies, les herbes, les champignons et la chasse, car la région devait être giboyeuse.

Un peu plus bas, je devinai les ruines d’un château qui avait sans doute été la place-forte de la Dame Percipia du temps jadis. À quoi devait ressembler ce lieu dans les temps anciens du Moyen Âge ? Et que verra un voyageur du siècle prochain et du suivant ? Nul ne sait.

Château en ruines

(Archives départementales de la Drôme)

Le rire de Modestine

Envahi par mes pensées et pour remercier Dieu de m’avoir bien protégé, même si je ne croyais plus en lui, je me rendis ensuite dans l’église en contrebas. C’était une étonnante bâtisse blanche et ronde à l’arrière du village, faisant face à la vallée d’où je provenais. Après avoir poussé la lourde porte de chêne, je pénétrai dans un espace sombre totalement silencieux. Il y avait là les décorations un peu byzantines des églises papistes, mais aussi d’autres objets plus étranges, balayés par les lumières colorées des vitraux : des gerbes de foin et de lavande, des ex-voto naïfs, des statues de saints un peu sorciers, un tableau de la Dame Percipia, de lourds bancs de pierre blanche, des prie-Dieu de sapin.

Une vieille femme vint à ma rencontre et m’aspergea d’eau bénite tout en marmonnant des prières, comme pour m’exorciser. J’avais pénétré dans l’espace sacré du village. Je fus cependant déçu, car il n’y avait rien de « tibétain » dans ce lieu de culte, contrairement à ce que m’avait affirmé le voyageur mystique. C’était du papisme de montagne, tout au plus.

C’est en sortant de ce lieu sombre, les yeux aveuglés par le soleil, que je crus voir l’abominable homme des neiges s’avancer vers moi. Ses grands yeux, cernés de noir, me regardaient fixement. Puis il ouvrit largement sa gueule emplie d’énormes dents blanches en poussant de curieux cris de colère et de moquerie. Ses longues oreilles étaient dressées vers le ciel, comme la coiffe des lamas tibétains. Mais c’était Modestine, toujours chargée de son bât, qui se riait de son Maître !

J’eus à peine de le temps de réaliser mon bonheur et mon soulagement qu’une main lourde s’abattit sur mon épaule. C’était celle d’un homme coiffé, fort à son avantage, d’un tricorne républicain bleu nuit en poil de chèvre. Il m’apostropha plutôt rudement : « Alors jeune étranger, d’où venez-vous en cette bien étrange compagnie ? Ayez l’amabilité de me montrer vos papiers et bagages, car la région est sous contrôle sur ordre du préfet ». J’obtempérai, tout à ma joie d’avoir enfin atteint ce « Tibet » et retrouvé Modestine. Je serais plus proche de mon étoile cette nuit.

Bernard De Backer, juillet 2025

Le fichier pdf du texte :

Photographies de la famille Girard dans les années d’après-guerre, prises près du village des « Sabots » (la première image montre l’eau captée à la fontaine « Renaissance »)

Merci à Mme Josette Girard pour ces émouvantes photographies historiques et familiales !

Le village du Poët-en-Percip aujourd’hui

(photographie de l’auteur)

Sources

Archives départementales de la Drôme

Léo Ferré, Poète vos papiers !

« Voyage avec un âne dans les Cévennes » de Robert Louis Stevenson, France culture, 27 mai 2023

Robert Louis Stevenson, « La compagnie des auteurs », 4 épisodes sur France Culture, juin 2016 (le dernier consacré au Voyage avec un âne dans les Cévennes). « Le dehors guérit », écrit Stevenson. « Au sens strict, le voyage pour lui a toujours été une thérapie », commente Michel Le Bris sur France Culture.

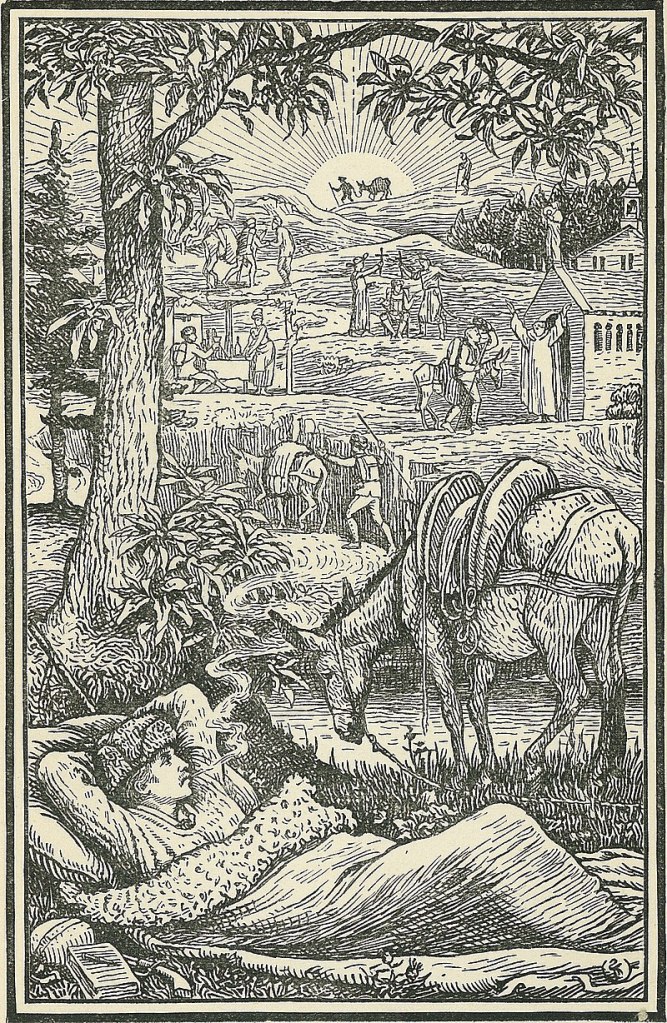

Frontispice de Travels with a Donkey in the Cévennes

(source Wikipédia)

Robert Louis Stevenson en 1886

(source Wikipédia)

Le lecteur l’aura compris, ce récit est une fiction sur base de la biographie de Stevenson et de ma connaissance de la région. Les noms de lieux sont imaginaires (ou absents), sauf Le Poët-en-Percip. Certaines caractéristiques du paysage, comme la nature des roches dans le défilé, le sont également, mais la plupart sont fidèles à la réalité. Il y a quelques années nous avions croisé une jeune Tibétaine très accorte dévalant la montagne en VTT vers Le Poët. La jeune femme y a ensuite ouvert un guinguette dans laquelle l’on pouvait déguster des momos (raviolis tibétains) sous des drapeaux de prières (les « chevaux de vent »). Une agricultrice, vivant non loin des « Sabots », a voyagé au Ladakh au début de sa retraite. Associer ce village, très haut perché et isolé au bout d’une route en cul-de-sac, au Tibet n’est donc pas que pure fantaisie… Enfin, le titre est un clin d’oeil à une chanson de Léo Ferré : Poète, vos papiers !

P.S. Je dois ajouter que Stevenson est en quelque sorte « l’inventeur » de la randonnée pédestre et du sac de couchage modernes (ainsi qu’un pionnier du récit de voyage – Michel Lebris, initiateur du festival Étonnants voyageurs à St Malo, lui a consacré un très beau livre). Ma première randonnée pédestre avec bivouac au début des années 1970 se déroulait par ailleurs dans les Cévennes, du côté du Mont Lozère et du Mont Aigoual. J’ai, à la suite de cette randonnée, beaucoup aimé L’Épervier de Maheux de Jean Carrière (prix Goncourt 1972, à sa très grande surprise), qui se déroule dans les Cévennes. Un chef-d’œuvre, dans la lignée de Giono.

J’aimeJ’aime

Quel beau conte tu nous offres là, Bernard, après que Robert-Louis ait quitté le Gard. Imagé, sautillant, réflexif. Scénario idéal de court métrage. J’ajoute désormais Modestine aux ânes que j’aime. Cadichon, rencontré dès mes six ans, dont les Mémoires furent mon premier accès à Sophie Rostopchine et Platero de J. R. Jimenez « pequeno, peludo, suave »

J’aimeJ’aime

Oui, Dominique. Je n’y avais pas pensé mais cela ferait un très beau film en noir et blanc, peut-être davantage qu’un court métrage si l’on fait une belle et minutieuse reconstitution de la vallée, de ses villages et de ses habitants fin XIXe siècle…

J’aimeJ’aime

Commentaire par téléphone de Mme Josette Girard, agricultrice vivant dans la belle ancienne maison non loin des « Sabots » (Josette a voyagé au Ladakh et connaît R.-L. Stevenson) : « C’est génial, Bernard ! J’ai beaucoup aimé, surtout la fin où l’on retrouve Modestine ! J’aime les ânes et les animaux. »

J’aimeJ’aime