Couverture originale du livre de Jessica Bruder (source Wikipedia)

Nowhere alors n’est plus l’absence de lieu,

mais le lieu américain par excellence. »

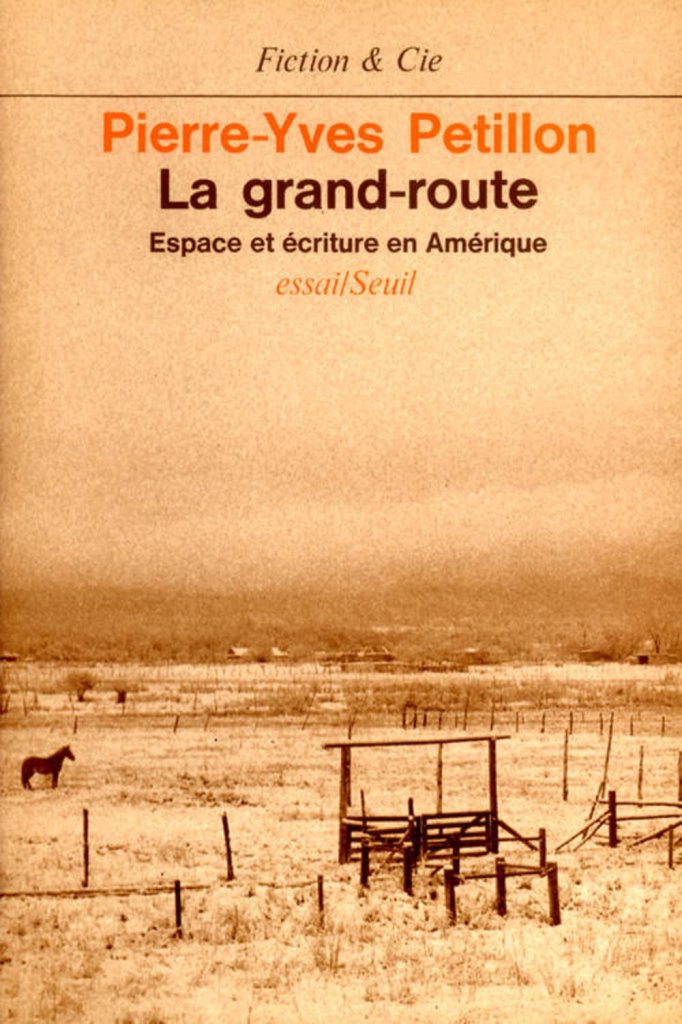

Pierre-Yves Petillon, La grand-route. Espace et écriture en Amérique

Sous le choc d’un film remuant et paradoxalement pacifiant, je ne ferai pas ici de critique cinématographique, mais bien une brève plongée dans l’histoire de l’imaginaire américain dont cette œuvre est une prolongation visuelle. La cinéaste est chinoise, née à Pékin, mais son film – inspiré par le reportage en immersion de Jessica Bruder – est imprégné du thème de l’espace et de la grand-route, pour reprendre le titre du livre de Pierre-Yves Petillon, La grand-route. Espace et écriture en Amérique. Au-delà d’une incursion dans l’univers des travailleurs nomades âgés, vivant en vans et en caravanes, frappés par la crise de 2008, la chute des fonds de pension, astreints aux petits boulots et réfugiés dans des sortes de nowhere – déserts, campings ou parkings – le film nous entraîne au cœur d’un imaginaire qui nous est à la fois étranger et familier. Nomadland est une œuvre avec un foyer secret et c’est sans doute pour cela qu’elle nous remue, qu’elle nous touche au plus vif. Elle nous enseigne aussi, comme disait Orwell, la common decency de ces hobos sexagénaires, frappés par le déclassement et la précarité.

Fenêtre sur désert

L’histoire du film commence et se termine dans une petite bourgade de cottages du Nevada, nommée Empire, entièrement construite par une entreprise du nom de Gypsum, fabriquant des plaques de plâtre à partir du gypse. Une des dernières scènes de Nomadland nous montre le personnage principal, Fern, une femme dans la soixantaine, retourner dans sa maison abandonnée d’Empire, l’intérieur couvert de poussière, puis se diriger vers la grande fenêtre arrière. Celle-ci donne sur un paysage sauvage et une chaîne de montagnes, la Selenite Range, du nom d’un minerai de la pierre de gypse, la sélénite. C’est aussi, comme elle le dit, parce qu’elle ne peut vivre sans cet espace ouvert sur le wilderness qu’elle est devenue travailleuse nomade. C’est, avant son retour sur la Highway qui ouvre aussi Nomadland, la fin du film et un de ses principaux enseignements à mes yeux.

Gypsum avait fait faillite quelques années plus tôt, suite à l’éclatement de la bulle immobilière et à la crise dite des subprimes. La « ville d’entreprise » qu’elle avait fait construire pour ses travailleurs a été abandonnée, tout le monde est parti ; même le code postal s’est fait la malle. Une ville fantôme de plus aux USA, après les différentes « ruées » que ce pays d’espace et de mobilité a connues. Le livre de Bruder nous en parle, et c’est un de ses mérites de replacer cette histoire dans le temps long, en évoquant celle des migrants intérieurs suite à la crise des années 1930, les Okies des Raisins de la colère ou les hobos (nom donné aux travailleurs saisonniers se déplaçant clandestinement sur les trains dès la fin du XIXe siècle), voire les familles naviguant et vivant en convois de chariots bâchés, nommés Prairie Schooner (goélette de la Prairie) lors de la Conquête de l’Ouest. Le cinéaste Terrence Malick a illustré le phénomène des travailleurs migrants agricoles dans Les Moissons du ciel, dont certaines scènes de Nomadland sont visiblement inspirées. D’autres influences de Malick sont perceptibles, nous y reviendrons.

L’héroïne du film, Fern, a perdu son foyer : sa maison, son emploi et son mari. Plutôt que de tenter de se réinstaller et de vivre sans horizon pour payer une nouvelle maison, elle décide d’acheter un van et de rejoindre la communauté des campworkers. Il s’agit de travailleurs âgés et blancs (Bruder tente d’analyser pourquoi ils sont presque tous blancs), vivant dans des logements sur roues pour ne pas verser de loyer et se déplacer en liberté d’un emploi précaire à l’autre : centres de tri d’Amazon, campings, fast-food, industrie sucrière pour la récolte des betteraves… Fern réitérera son geste à l’issue du film, déclinant l’invitation de vivre dans la belle maison familiale d’un homme qu’elle apprécie et « qui se sent bien avec elle ». Dans une scène précédente, sa sœur Dolly, qui l’aide financièrement pour réparer son van, lui dit qu’elle et les autres nomades sont les « héritiers des pionniers », que Fern « perpétue une tradition américaine ».

Les « travailleurs campeurs » sont surtout des femmes, victimes plus que les hommes de la crise, des faibles retraites et de la solitude, ayant par ailleurs une espérance de vie plus longue. Notons que Nomadland est une œuvre de femmes : la journaliste Jessica Bruder, la réalisatrice Chloé Zhao et l’actrice principale du film interprétant le rôle de Fern, Frances McDormand. Plusieurs campworkers jouent leur propre rôle, dont de très nombreuses femmes.

« Amazombies » libres

D’emblée, les images, souvent tournées en lumière rasante ou crépusculaire, nous font passer d’immensités sous un ciel étoilé, de paysages infinis, d’horizons lointains, de forêts mystérieuses, de côtes balayées par les vagues, aux pires aspects de la société américaine contemporaine : nourriture industrielle, bourgades déglinguées, centres de tri où travaillent comme des robots les « Amazombies » âgés dopés aux anti-inflammatoires, pauvreté et absence de sécurité sociale solide, faible couverture médicale, obésité, maladies diverses, laideurs.

Et pourtant, ces deux aspects apparaissent comme solidaires, dans le sens où c’est pour échapper à la broyeuse financière et sociale que les campworkers prennent le large et affrontent le sort des travailleurs précaires « sans maison fixe », mais en gardant leur autonomie et leur liberté. Et c’est bien parce que certains employeurs connaissent cette disponibilité depuis quasiment l’origine des USA qu’ils en profitent pour attirer des travailleurs mobiles et « jetables » dans leurs filets. La crise de 2008, dans cette optique, ne semble qu’un épisode aggravant sur fond d’un phénomène structurel trouvant sa source en amont.

La population des travailleurs itinérants n’est cependant pas qu’une collection d’individus ou de couples solipsistes, d’individualistes repliés sur eux-mêmes. C’est une communauté que des espaces concrets et des liens virtuels, des lieux d’échange et d’entraide, des conversations autour d’un grand feu, des rassemblements périodiques permettent de créer et d’entretenir. Malgré la pauvreté, la vieillesse, la maladie, la tentation du suicide, les incidents divers, la précarité, le monde de Nomadland est un monde bienveillant et la route un lieu de rencontres renouvelées. Comme le confiait Jessica Bruder dans son interview au journal Le Monde (2021) au sujet du film inspiré par son livre et qui porte d’ailleurs son titre, « Si on pense aux stéréotypes hollywoodiens – jeunesse, guerre, sexe, drogue, violence… –, on ne cochait aucune case. »

Et, en effet, c’est ce qui est le plus surprenant pour l’habitué des salles obscures. Dans ce monde précaire à plus d’un titre, il n’y a pas de violence – hors celle, structurelle, de leur situation –, pas même du côté des contremaîtres d’Amazon ou de l’industrie sucrière, ni entre les campworkers, ni de la part de leur environnement humain immédiat, hors quelques incivilités. Il est vrai que c’est un monde d’individus âgés, issus des classes moyennes, principalement des femmes, dont les employeurs connaissent la fiabilité, comme le signale Bruder dans son livre. Mais il y a davantage que cette variable sociologique : sans doute la « décence commune » dont parlait Orwell cité par Bruder. C’est un aspect qui nous semble important dans ce film, et quelquefois incompris par les « critiques » qui dénoncent cette bienveillance comme une soumission au système d’exploitation économique.

La nature du nouveau monde

L’amateur des films de Terrence Malick, dont je fais partie, n’a pas pu ne pas reconnaître de nombreuses références au cinéaste américain d’origine assyrienne. J’ai déjà cité Les moissons du ciel au sujet des travailleurs agricoles ; on pourrait aussi parler de Badlands (le premier film de Malick) à propos de la fuite dans les grands espaces, sans oublier The tree of Life pour la scène où Fern marche en forêt et caresse un arbre géant avant de l’étreindre et de lever les yeux vers la canopée qui se découpe sur le ciel (une image récurrente chez Malick). De manière plus générale, de nombreux plans à la tombée du jour, des visages ombrés se profilant sur l’horizon, des atmosphères de nature paradisiaque induisent un climat « malickien ».

Le Paradis, voilà bien un thème surprenant pour un film sur la misère de retraités ruinés. Mais n’oublions pas que l’Amérique était perçue par les colons européens comme un espace paradisiaque, ce que l’on retrouve dans une autre œuvre de Malick, Le Nouveau Monde. Quittant « l’Europe aux anciens parapets » (Rimbaud, Le bateau ivre), les marins et les migrants traversant l’Océan croyaient aborder un monde vierge et nouveau, un « Monde décapé, dépouillé d’histoire, espace vacant auquel le narrateur navigateur aborde et nait, porté par le ventre de l’Océan » écrit Petillon (1979) après avoir cité un passage de Melville.

Ce mouvement se poursuivra avec la Conquête de l’Ouest, consistant à quitter l’enclos du settlement, la prison de la maison fixe, pour gagner le wilderness supposé paradisiaque en traversant la frontier (tripartition imaginaire de l’espace américain, selon Petillon). On le retrouve, bien entendu, chez l’auteur de Sur la route (son nom fictif y est Sal Paradise), Les Clochards célestes et Le Vagabond solitaire, Jack Kerouac. Comment ne pas voir un mouvement apparenté, induit par la crise économique et le système social américain, dans celui des campworkers, des vandwellers au cœur du film Nomadland ? C’est d’ailleurs ce que dit la sœur de Fern, et un de leurs « gourous », Bob Wells, initiateur et organisateur d’un de leurs rassemblements, le Rubber Tramp Rendezvous à Quartzsite, sur lequel s’attarde le film, et animateur de la chaîne d’entraide Youtube CheapRVliving.

Les campworkers ne sont donc pas « des oubliés du rêve américain », comme l’affirme hâtivement un critique. Ils sont, malgré leur malheur, également possédés par lui. La « terre des nomades » est également un lieu frontière de la sauvagerie, de la nature, du désert, de l’ouvert, de l’errance (voir l’image de couverture du livre, autant dans sa version anglaise que française – ainsi que celle du livre de Petillon). La démarche de certains d’entre eux est parfois proche de celle des décroissants et des néo-autonomes. Un des personnages principaux du reportage de Bruder, Linda May, ouvre et clôt le livre de la journaliste. Son rêve est de construire une Géonef (Earthship), une maison autonome faite de matériaux recyclés, dans le désert à la frontière du Mexique, dans le Sulphur Springs Valley.

Géonef ou Earthship dans le désert (source Wikipedia)

Le livre se termine par le repérage que la journaliste fait du terrain de Linda, puis des premiers travaux de déblaiement d’une route d’accès : « Quand l’excavatrice se retirera, Linda foulera le grand espace vide et plat qu’elle aura laissé derrière elle. Sa terre sera prête à l’accueillir. Un demi hectare de perfection, un endroit où construire l’avenir. » Elle souhaite avoir un domicile ouvert sur le désert, comme Fern à la fin du film. Le rêve américain n’est pas mort, ni son reflet en miroir inversé.

Bernard De Backer, juillet 2021

Addendum

Bien entendu, j’aurais pu ajouter Adam Smith et bien d’autres penseurs libéraux et dérégulateurs à ma liste, mais mon angle d’analyse n’est pas de nature économique.

J’ai par ailleurs trouvé, après écriture de cet article, une critique de Nomadland qui fait référence à l’imaginaire américain de l’espace et à Malick, cela dans la revue Etudes : « Comme son personnage principal, la cinéaste s’épanouit plutôt dans un mouvement incessant, dans les interstices d’un montage fait de failles et de béances, dans la fugacité de rencontres et de visions passagères qui témoignent d’un certain « être-au-monde », proche des films de Terrence Malick. La relégation de l’espace américain à l’état d’imaginaire évanescent s’accompagne ainsi d’une pleine considération de l’errance perpétuelle à laquelle, au fond, il a toujours invité. » C’est, en effet, bien de cela qu’il s’agit – même si le mot « relégation » (exil, passage au second plan) me semble un jugement très européocentré.

Pour le reste, je ne partage pas l’analyse un peu réductrice de cette critique (qui ne fait pas référence au livre-source de Jessica Bruder, ni à Petillon), notamment cette phrase : « Le nomadisme de Fern recouvre un désir de renouer avec son exact envers, la sédentarité, soit le foyer dont elle a été privée depuis la mort de son mari. Sa quête impossible en direction du passé se révèle être un moyen de refuser par le mouvement un état de fait, l’arrêt dans l’espace menaçant de mettre en lumière l’horizon bouché de la finitude. » Il me semble au contraire que Fern ne désire pas renouer avec la sédentarité et « l’horizon bouché de la finitude », comme en témoignent notamment les dernières scènes du film dans son ancienne maison d’Empire. Cependant, que le mouvement incessant du nomadisme dans l’imaginaire américain (blanc) puisse déboucher sur la déréliction et la mort, est une réalité longuement développée et analysée par Petillon sur base de la littérature américaine et dont témoigne, entre autres, le destin mouvementé et chaotique de Jack Kerouac. Plus près de nous, on pensera au livre Into the Wild de Jon Krakauer (1996) et au film éponyme de Sean Penn (2007), basés sur l’histoire réelle d’un jeune homme errant « parti sur la route », mort de faim et d’empoisonnement alimentaire dans le wilderness, dont la couverture et l’affiche (le jeune homme sur un bus dans un espace sauvage) ressemblent à celle de Nomadland. Ici également, des critiques peu informées disent qu’il a « renoncé au rêve américain » pour partir sur les routes…

Affiche du film (source Amazon…)

La couverture du livre de Petillon montre également un espace frontier

avec le wilderness au-delà du settlement

Livre de Jon Krakauer (source Wikipedia)

Même bout de la route pour Kerouac,

mais avec Bouddha comme issue (source Gallimard)

Références

Bruder Jessica, Nomadland. Surviving America in the Twenty First Century, W.W. Northon&Company, 2017

Bruder Jessica : « A Hollywood, “Nomadland” ne cochait aucune case », interview dans Le Monde du 9 juin 2021

Chaîne Youtube CheapRVliving de Bob Wells

Chion Michel, La Ligne rouge, Editions de la Transparence, Chatou, 2005 (sur le thème du Paradis dans l’oeuvre de Terrence Malick)

De Backer Bernard, « Passage du Nord-Ouest », La Revue nouvelle, octobre 2007 (sur Terrence Malick et Le Nouveau Monde)

Krakauer Jon, Into the Wild, Villard, 1996

Lê Corentin, « Nomadland de Chloé Zhao », Études, mai 2021 (texte lu après la rédaction de cet article ; j’ai, depuis lors, découvert d’autres articles et interviews de Chloé Zhao dans lesquels la filiation à Malick est explicite et revendiquée par la cinéaste)

Métroz Gaël, Nomad’s Land – Sur les traces de Nicolas Bouvier, Suisse, 2008 (pour information seulement, Bouvier n’étant évidemment pas un campworker)

Orwell et la décence ordinaire, France Culture, 3 juillet 2017

Petillon Pierre-Yves, La grand-route. Espace et écriture en Amérique, Seuil, 1979

Zhao Chloé, Nomadland, Searchlight Pictures, 2020

Frodon Jean-Michel, « Le long des routes, le monde habité de Nomadland », Slate, 8 juin 2021

France Culture, « Nomadland : cinéma pour un monde nomade », 13 juin 2021 (une émission intéressante, également écoutée après la rédaction de mon article, qui, elle contrairement à d’autres, parle de la place des femmes dans le livre et le film, de Steinbeck, de Kerouac et d’Orwell mais pas de Malick ; des réflexions très éclairantes d’Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef de la revue Esprit et spécialiste des Etats-Unis, notamment sur le thème du départ et sur la circularité des trajets en lieu et place de la conquête linéaire vers l’Ouest, ainsi que sur les traces des Amérindiens dans le film)

Bien cher Bernard

Et bien tu m’ as donné une grande envie de voir Nomadland…

Anne

J’aimeJ’aime