Couverture de l’ouvrage de Cywinski

(source éditeurs)

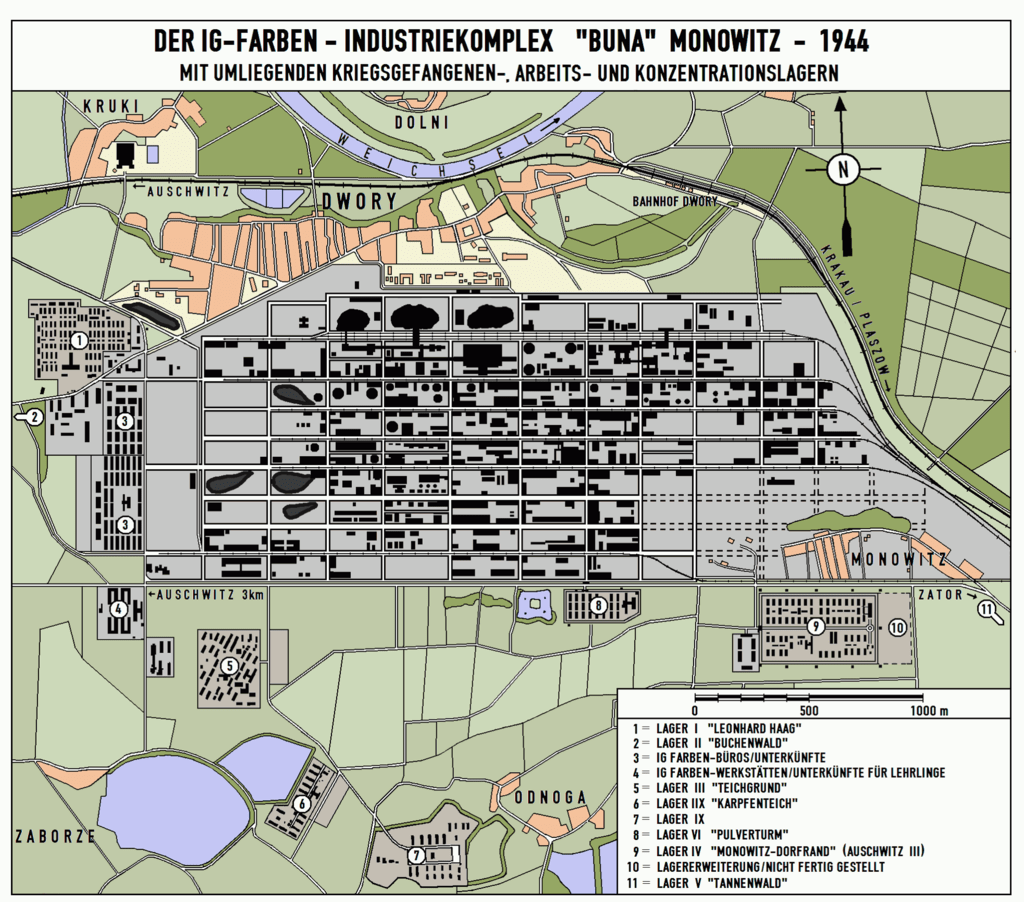

J’avais une dizaine d’années et je parlais de la guerre avec ma mère. Elle me raconta que son frère avait été emmené à Auschwitz en tant que travailleur obligatoire (STO). Il arriva en juin 1944 dans un Lager proche de l’usine Buna Werken d’IG Farben, à Monowitz (Auschwitz III). Le jeune homme y avait travaillé jusque fin 1944, puis s’était enfui avec un camarade pour la Belgique, en s’arrêtant pour survivre dans des fermes sur la route du retour. Il était arrivé à la maison près de Bruxelles, un soir de mai 1945. Une de ses soeurs avait reconnu le bruit de ses souliers ferrés, avant même qu’il ne frappe à la porte. Toute la nuit, me disait ma mère, il avait parlé de ce qu’il avait vécu. Puis se serait tu. Elle me confia différentes choses, notamment une scène dont mon oncle aurait été témoin et qui me plongea dans l’effroi. Il avait vu des SS jouer avec des corps de bébés juifs comme ballons. En lisant des témoignages de déportés rassemblés dans le livre Auschwitz. Une monographie de l’humain par Piotr Cywinski, directeur du musée d’État d’Auschwitz, j’ai pris connaissance de récits sur le sort des enfants nés au camp. Certains sont proches du témoignage familial. Quelques mois plus tôt, j’avais été tétanisé par La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer, sur la vie de la famille de Rudolf Höss, directeur du camp. Leur maison confortable au jardin fleuri était située de l’autre côté du mur la séparant des camps, des chambres à gaz et des fours crématoires. Je voudrais parler ici des deux versants de ce mur. Mais aussi du mur lui-même.

« Rien n’est plus vrai que l’invraisemblable. »

Simone Alizon, L’exercice de vivre

(rescapée d’Auschwitz, citée par Piotr Cywinski)

« Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? »

Esaïe 21: 11-12

Ce texte trouve son origine dans mon étrange état d’esprit, à la sortie du cinéma Vendôme à Bruxelles dans lequel je venais de voir La Zone d’intérêt. Je m’étais trompé de porte au bas de la salle de projection, et j’errais dans des couloirs un peu glauques, mal éclairés. Mes pensées et sensations étaient encore profondément troublées par le film, ce que renforçait ma marche hésitante dans le décor vide et sombre de souterrains étroits – un sas incertain vers la lumière de la rue.

La première réflexion qui m’avait assailli à la sortie du film était qu’il ne concernait pas qu’Auschwitz, mais également la condition humaine en général. J’avais été frappé par la tripartition du film en trois zones à l’étanchéité relative : la « zone de confort » où vit la famille de Rudolf Höss ; celle du camp d’extermination et ses souffrances innommables (les camps du Goulag étaient aussi qualifiés de « zone ») ; le mur entre les deux zones d’où filtrent les indices de l’horreur : fumées des fours crématoires ou des locomotives arrivant à Auschwitz, cris de SS, aboiements de chiens, et sans doute odeurs de mort et de décomposition. De la même manière, la famille de Höss nageant dans une rivière idyllique est tout à coup touchée par des ossements humains provenant du camp.

C’est quelques mois plus tard que j’ai commencé à lire Auschwitz. Une monographie de l’humain de Piotr Cywinski[1]. Non seulement le titre m’avait intrigué (pourquoi « de l’humain » en général ?), mais aussi les premières lignes : « Ce livre, fruit de plus de cinq ans de travail, est pour le lecteur une invitation à réfléchir sur le genre humain. Ce ne sera probablement ni simple, ni plaisant. (…) Auschwitz pose des questions sur l’humain dans des conditions conçues par l’homme qui dépassent les limites les plus extrêmes. » (je souligne) Et la préface de ce livre porte en épigraphe une citation de Simone Alizon[2] : « Mais les faits se sont déroulés dans leur inexorabilité. Point « d’arrangement » possible avec les faits réels tels qu’ils se sont passés. Ils « sont » pour l’éternité. »

Au lieu du « plus jamais ça », un « toujours ça ». Toujours présence de ça, pour être précis. Simone Alizon ajoute à la fin de la citation en épigraphe : « Nul n’a le pouvoir d’effacer, même pas un battement de cil de Dieu, Lui-même, n’aurait pas ce pouvoir. » (Alizon, L’exercice de vivre).

La dimension essentielle du vécu

L’auteur de Auschwitz. Une monographie de l’humain est un médiéviste polonais, catholique militant, ce qui n’est probablement pas sans importance, même si nous ne pouvons rien en déduire a priori sur la qualité, la documentation et la rigueur de son livre. Ce dernier est par ailleurs coédité par le Mémorial de la Shoah, une organisation issue d’un fonds d’archives créé en 1943 par « Isaac Schneersohn, industriel d’origine russe, et des militants et responsables de différentes tendances de la communauté juive » sous l’occupation à Grenoble (source Mémorial de la Shoah). Le lecteur lira des informations sur l’historique du Mémorial de la Shoah sur la page « Histoire du Mémorial ». Curieusement, nous n’avons pas trouvé à ce jour de références concernant l’ouvrage de Cywinski, publié en 2025 par la coédition avec Calmann-Lévy, sur les pages du Mémorial. Ni sur le site, ni à l’aide de la fonction « recherche » de la librairie du site. Un retard de mise à jour, peut-être ?

La particularité de l’objectif du livre de Cywinski au sein de l’abondante documentation et littérature sur Auschwitz (histoire, analyses, récits, témoignages oraux, romans, films) est énoncée dès les premières pages. L’auteur fait remarquer que la plupart des études sur la Shoah et les camps de concentration « omettent une dimension essentielle de leur sujet : le vécu des hommes ». Et les nombreux témoignages individuels, publiés ou non, sont « interprétés (…) en termes de faits historiques et de chiffres : insensibles aux drames individuels, aux expériences qui dépassent les limites de toute imagination » (Cywinski, op. cit.). Son objet sera dès lors, sur base de rencontres individuelles et de relations écrites, publiées ou non, de se centrer sur l’expérience ressentie des déportés, car « Auschwitz ne peut se comprendre véritablement au moyen de dates, chiffres et faits » (Cywinski, ibidem).

La singularité absolue de l’expérience vécue à Auschwitz – avec des différences fondamentales entre les déportés juifs et tsiganes, adultes et enfants voués au génocide, et les autres déportés[3] – est d’être l’objet d’une déshumanisation par les nazis. Et non pas d’une « animalisation » (les chiens et les chevaux étaient mieux traités que les häftlinge, les prisonniers, comme le montre La Zone d’intérêt), mais bien d’une Vernichtung, d’une « néantisation ». Ils sont nommés Stücke (morceaux). Processus qui se marque par différents aspects, comme la perte du nom remplacé par un numéro tatoué sur la peau, la mise à nu et le rasage au moment de l’entrée au camp, les conditions de survie dantesques, la « tabula rasa en matière d’habitudes, de normes, d’objectifs et de choix ». Et bien évidemment, l’attitude des SS à leur égard.

Les sources de Cywinski sont « les témoignages et publications trouvés dans les archives du musée d’État d’Auschwitz-Birkenau » : témoignages sous forme de brèves retranscriptions, réponses aux questions posées par des enquêteurs, réflexions personnelles « dans l’immense collection de publications déposées dans ces mêmes archives » et autres publications en dehors des archives du musée (celles des archives créées à l’époque communiste se caractérisant « par une surreprésentation des sources polonaises », écrit l’auteur). Bien entendu, ces témoignages ne concernent que les survivants capables de décrire leurs expérience (et souhaitant le faire). D’autre part, près de 80 % des victimes n’ont pu témoigner, car elles furent envoyées directement sur « la rampe de Birkenau » conduisant à la chambre à gaz. Enfin, Cywinski souligne que le principal point faible de ses sources est la langue de nombreux documents non traduits et que l’auteur ne maîtrise pas.

En accord avec son objectif, l’expérience vécue des déportés, l’auteur a « d’abord privilégié, dans les récits des rescapés, les thèmes qui correspondaient au sujet des émotions et expériences humaines ». C’est à partir de là qu’il a organisé la structure du livre par thématiques, du moins celles pour lesquelles il avait une documentation suffisante. La structuration du livre est d’une certaine manière chronologique, dans la mesure où il regroupe les témoignages à partir de l’arrivée au camp d’Auschwitz (« Le choc initial » est le premier chapitre) à diverses modalités de « sorties » de l’enfer du camp (« La foi et la religiosité », « L’espoir », « Le suicide », « Le sacrifice »), mais également « La lutte et la résistance », aussi mince ait-elle pu être dans cette géhenne.

« Une autre planète »

Cywinski place le début du premier chapitre, « Le choc initial », sous deux citations en épigraphe, celle de Szymon Laks (extraite de son livre Musique d’un autre monde, 1948) et celle de Leo Bach (extraite de Testimonies, déposé aux archives), témoignant tous deux de l’arrivée au camp et de « la première impression » des déportés. Ce n’est ni le choc, ni la secousse, mais la sidération d’être « catapulté sur une autre planète » écrit Laks. Les deux témoins reprennent la même expression qu’il partagent avec d’autres. Ils arrivaient « dans une humanité différente, avec sa propre civilisation et ses propres règles sociales » témoigne Bach.

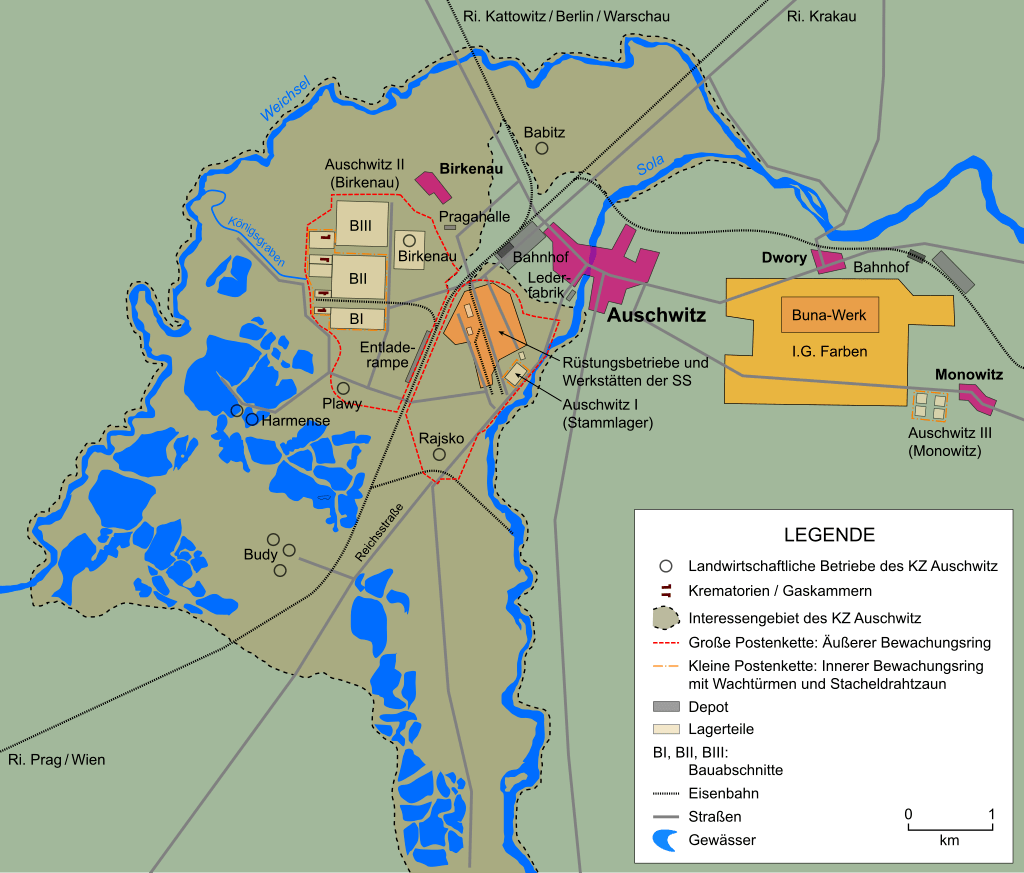

Plan général des trois camps d’Auschwitz et de la « zone d’intérêt »

(source Wikipédia en langue allemande)

Cet autre monde est-il encore une humanité ? Oui, si l’on enlève au mot humanité sa connotation « humaine » et « humaniste ». Ce sont bien des hommes qui ont créé de toutes pièces ce monde inhumain. Ce qui nous renvoie au titre du livre, « une monographie de l’humain ». « Deux mondes totalement opposés et irréconciliables » peuvent-ils « coexister dans le même univers ? (…) Aussi absurde que cela puisse paraître, Auschwitz confirme résolument que ce fut le cas. L’humanité est capable de créer des civilisations, des cultures, des sociétés, tout comme elle est capable de créer le contraire de tout cela. Un antimonde, ou du moins un monde complètement différent » (Cywinski, ibidem, je souligne).

Les déportés arrivant à Auschwitz avaient, outre le transport en wagons à bestiaux pendant plusieurs jours dans des conditions horribles, déjà subi de terribles épreuves : prison, interrogatoires, tortures, isolement et faim dans les ghettos, mépris et moqueries, dégradations… Mais comme en témoigne un déporté, « Ainsi la prison était horrible mais son « horreur » était encore compréhensible. L’horreur du Lager, en revanche, était incompréhensible, elle dépassait les limites de l’imagination » (A. Gawalewicz, Reflections in the Gas Chamber’s Waiting Room. From the Memoirs of a Muselmann, archives du musée).

« Transformée en ver de terre »

Ce qui structure « cette autre planète », c’est la volonté de déshumaniser les déportés et les dispositifs liés. Cywinski écrit : « Ce n’est qu’à travers cette perspective de déshumanisation que les émotions et comportements des hommes peuvent être analysés. Car la déshumanisation crée en quelque sorte une tabula rasa en matière d’habitudes, de normes, de principes, d’objectifs et de choix ». Comme nous le savons, cette Vernichtung – après le choc des cris de SS et des aboiements de chiens à l’arrivée, des séparations familiales suite à la « sélection » qui suivait immédiatement – passe par la destruction du nom, des vêtements, des médicaments, des liens familiaux, des cheveux, de la langue maternelle…

Dès le tout début, écrit l’auteur, « un abîme se creusait entre deux mondes, sans la moindre possibilité de communication entre eux ». Le monde « était désormais divisé en surhommes et, au-dessous d’eux, les sous-hommes entièrement assujettis ». L’autorité des SS était « sans limite » sur des « créatures d’apparence humaine » (Cywinski, ibidem).

Une étape de déshumanisation particulièrement dégradante et humiliante était la salle de douches pour les femmes qui avaient été « sélectionnées » pour le camp. Les déportées étaient contraintes de se déshabiller en public et de se faire raser sur tout le corps (cheveux, aisselles et pubis). Situation totalement dégradante pour des femmes « dans la culture et le sens moral de l’époque, ainsi que dans le contexte religieux, notamment celui du milieu orthodoxe qui le proscrit littéralement » (Cywinski op. cit.). Souvent, des hommes SS participèrent à cette opération en riant, ce qui ajoutait encore à l’humiliation.

Une déportée témoigne : « Pour couronner le tout, il y avait là aussi un miroir et je pouvais constater la rapidité avec laquelle mes cheveux tombaient sur le sol. J’avais l’impression d’être dépouillée de tout, comme si j’avais été exposée nue et transformée en ver de terre. Par cette action, ils m’ôtèrent toute estime de moi-même. » (Simone Machtinger, Memories of my experience, archives du musée). D’autres récits racontent d’autres pratiques (défloration d’adolescentes, apposition d’un fer chauffé au rouge sur le corps de celles qui résistaient…) ainsi que les effets à long terme, pour les survivantes, de ce qu’elles avaient vécu. « Nous, les filles, une fois rasées partout, têtes, aisselles, pubis, ressemblions toutes à des singes » (J. Jaegermann, Memories of My Childhood in the Holocaust); « Nous ressemblions à des épouvantails ou à de vieux clowns tristes » (Dora Goland-Blaufoux, Un présent qui s’accroche à moi) ; « Nous ressemblons à des clochardes » (Aurelia Pollak, Three Years of Deportation) ; « Je ne savais rien ; je ne pensais rien. J’avais peur de tout. J’étais une pierre » (Isidore Greengrass, Judaism Is Indestructible). Les hommes, bien que plus habitués culturellement à la nudité, subissaient des actes avilissants, notamment de la part de femmes SS.

Vint ensuite le tatouage du numéro matricule sur la peau. « J’avais beau être passé par un ghetto puis un camp de travail, tout aussi sordides l’un que l’autre, jamais je n’aurai cru que mon corps serait un jour marqué d’un numéro. Maintenant, j’avais réellement l’impression d’être un esclave » (Felix Opatowski, L’antichambre de l’enfer) : « le numéro 172649 signifiait que j’étais désormais officiellement la propriété du Troisième Reich » (Pierre Berg, Scheisshauss Luck).

Ces processus de déshumanisation étaient associés à de « terribles menaces et accompagnés, outre les coups, de meurtres plus ou moins brutaux de plusieurs personnes sous le regard des autres » (Cywinski, ibidem). C’était, écrit l’auteur, « la première étape de la conversion d’une personne en être d’un camp de concentration. »

Survivre

Après ce choc initial, ceux et celles qui ont échappé à la « sélection » pour les chambres à gaz vont devoir survivre. Il est important de noter d’entrée de jeu que ces déportés n’entrent pas dans un camp de concentrationstricto sensu (un camp de prisonniers promis à une libération plus ou moins lointaine), mais bien, pour les Juifs et Tsiganes, dans un camp d’extermination génocidaire par la faim et le travail. « L’espérance de survie » est de trois mois en moyenne, selon Cywinski.

Plan détaillé de Birkenau

(source Wikipédia)

Les conditions de vie sont tellement atroces (froid, faim, soif, hygiène, épidémies, vols, abus, terreur…) qu’elles menacent non seulement en permanence la survie des individus et leur psychisme, mais créent également une « société des camps » (ou des blocks, car cet univers est extrêmement fragmenté) où règne une hiérarchie complexe et une « organisation » (façon de faire pour survivre, comme le vol, la prostitution, les combines et le troc) qui peuvent être aussi meurtrières si l’on n’adopte pas les comportements adaptés et ne respecte pas la hiérarchie. Ajoutons que Cywinski documente le fait que des rivalités nationales et ethniques entre déportés sont présentes dans le camp, dont l’antisémitisme de la part de certains déportés Polonais non juifs.

Nous n’allons pas ici parcourir tous les chapitres du livre, mais relever certains points qui nous apparaissent essentiels pour saisir l’expérience vécue dans les camps d’Auschwitz. Du moins de ce côté du « mur » qui le sépare de la « zone » où vivent Rudolf Höss et sa famille, à quelques mètres de cet enfer. Nous parlerons de cette seconde zone plus bas.

Car même réduits à l’état de Stücke, de « morceaux » voués à la mort, les déportés sont dotés de conscience et de réflexivité. C’est dans leur humanité consciente que réside la perception de leur corps souffrant, sauf à être devenus des « Muselmänner », des morts encore vivants.

La faim, la soif

Si la survie dépend de la familiarité et la compréhension des règles du camp, de l’affrontement quotidien avec la mort et la solitude, sa plus grande épreuve est la faim. Comme l’écrivait Primo Levi (déporté à Auschwitz III) cité au début du chapitre consacré à ce sujet : « Le Lager est la faim : nous-mêmes nous sommes la faim, la faim incarnée » (dans Si c’est un homme). Cywinski le souligne d’entrée de jeu : « Dans l’immense majorité des cas, l’épreuve de la faim fut l’épreuve de la faim paroxystique. Et toutes les autres épreuves, quelle que fût leur nature, furent toujours accompagnées par la faim. La faim était continuelle, quotidienne et omniprésente, tout comme la peur et la mort. »

Soyons précis : « Au camp, la nourriture comprenait un soi-disant thé ou café le matin, de la soupe à midi et une tranche de pain de 300 grammes le soir. » (Cywinski, ibidem). La valeur calorique était de 350 à 400 calories, alors que. l’apport journalier « normal » est de 1.700 calories (et de 4.500 calories pour un travail physique pénible). C’étaient les portions théoriques, quand elles n’avaient pas été détournées ou volées. Dans ces conditions, sauf recours à « l’organisation (vol, combines, prostitution, etc.), la mort par inanition au bout de quelques mois était inévitable. Avec toutes les souffrances qui précèdent et que Vassili Grossmann a décrites dans Tout passe au sujet de la famine en Ukraine.

« Le premier jour de travail est passé. La faim reprend son emprise sur l’homme spirituellement brisé et physiquement épuisé. La faim, ce tourmenteur, cet ennemi sans pitié, insensible au chagrin… réclame sans cesse son dû… Cet estomac insatiable… ne veut rien savoir du chagrin et de la douleur… Tu deviendras son esclave. Ta tête cessera de penser à autre chose qu’à lui. Tu devras mettre tout ton appareil pensant à son service. En dehors de lui, rien n’existera pour lui. Il deviendra le maître et le seigneur de ton moi, le possesseur de ton âme » (Z. Gradowki, Au cœur de l’enfer). Esclave des nazis, les déportés le deviennent aussi de la faim. S’y joignent la soif (« pire que la faim »), le froid, la maladie. Les témoignages qui y sont consacrés sont insoutenables.

En conséquence, la recherche de nourriture par tous les moyens hante les déportés, ce qui débouche sur différentes stratégies, dont le vol : « Le vol de pain était une tragédie. Le châtiment infligé aux prisonniers voleurs conduisait souvent à leur mise à mort et – il faut le souligner –, ce châtiment était considéré comme mérité ». (Cywinski, ibidem). Dans les cas extrêmes, la faim pouvait conduire au cannibalisme dont témoignent plusieurs déportés.

L’usine Buna werken d’IG-Farben et les camps voisins

(source Wikipédia, mon oncle était détenu au Lager Buchenwald)

Les Muselmänner

L’origine du terme[4], selon Cywinski, « n’est pas déterminée avec certitude. Certains l’associent à la posture courbée et au hochement de tête, laquelle était enveloppée d’une écharpe ». Notons qu’il y avait une expression du Goulag désignant les prisonniers dans le même état : les « crevards » selon Chalamov, ou « ceux qui s’en vont ».

L’état de Muselmann est celui du non-retour avant la mort, sauf rarissime exception, et il menaçait chaque déporté. C’était celui qui était « le plus répandu parmi les prisonniers d’Auschwitz » selon Cywinski. Il était provoqué par l’épuisement physique et/ou psychologique. « Cependant, le type de mort le plus commun à Auschwitz était causé par la dégradation en « Muselmann ». Cet état causait des ravages considérables et c’est pourquoi je l’inclus parmi les causes de mort en masse. Je le constatai dans le camp depuis mon arrivée à Auschwitz jusqu’à mon départ. Quiconque a été témoin de la mort d’un Muselmann ne l’oubliera jamais, de toute sa vie. Devenir un Muselmann, résultat de la faim et du travail à outrance, conduisait à l’effondrement nerveux du prisonnier qui en même temps perdait sa force physique et la volonté de survivre au camp. Les Muselmänner mouraient partout : en dormant, en marchant, au travail, dans les blocks et dans les infirmeries, aux latrines, dans les allées, à l’extérieur des blocks, ils mouraient par suite de coups, ils mouraient d’épuisement, de faim, de maladie, etc. » (J. Stawarz, cité dans Ryn et Klodzinski, Smierc i umeranie w obozie koncentracyjnym).

Un dernier témoignage que les lecteurs trop sensibles peuvent passer, ce qui précède ayant peint un tableau assez dantesque de la géhenne que fut Auschwitz : « Une scène effroyable me hante tout particulièrement. Sous l’emprise de l’éclatant clair de lune, la foule dans l’avant-cour. est dans une agitation fébrile. Dans cet état de clair de lune de juillet, un Muselmann, squelette ambulant, tente de s’asseoir sur la planche qui sert de latrine. Mais il est trop faible et bascule dans les excréments. Alors qu’il s’y noie, les autres détenus, avec une totale indifférence, défèquent au-dessus de lui… Je me dis : ce ne peut pas être vrai, ce doit être un rêve dans un rêve. » (A. Gawalewicz, Reflections, op. cit.).

Les enfants et les naissances

Je terminerai cette évocation du livre de Cywinski par le sort des enfants, notamment ceux qui sont nés à Auschwitz. Cela fera lien avec le témoignage de mon oncle, tel qu’il m’a été rapporté. Car il y avait des enfants. Environ deux cent mille furent assassinés dans les chambres à gaz selon l’auteur. Mais ils n’étaient pas tous systématiquement envoyés vers ces dernières. Certains devinrent orphelins en quelques instants. Ils furent obligés de s’adapter aux « normes » du camp et travaillèrent rapidement dans les Kommandos, devinrent de « petits adultes », rien n’étant évidemment prévu pour eux, sinon certains blocks. Des enfants furent tués par des injections de phénol (sorte d’hydrocarbure) par des médecins nazis ou furent l’objet d’expériences pseudo-médicales, notamment par Mengele. Des garçons furent ainsi « châtrés » (M. Esen, By Chance Alone. A remarkable True Story of Courage and Survival at Auschwitz, 2016). Beaucoup d’enfants survivants ignoraient leur nom, ainsi que celui de leurs parents et toute leur histoire.

Il y eut aussi des naissances à Auschwitz et « la grande majorité des nouveau-nés mouraient quelques heures ou quelques jours après être venus au monde… » (Cywinski, op. cit.). La plupart du temps, ce furent des femmes enceintes déportées qui accouchèrent, mais certaines femmes tombèrent enceintes au camp. Si les « femmes aryennes » avaient le droit de garder leur enfant dans des conditions de vie qui prolongeaient leur agonie, les enfants des femmes juives devaient mourir aussitôt nés.

Allée dans le camp Auschwitz I, photo contemporaine

(source Wikipédia)

Comme l’écrit Cywinski, « L’histoire des enfants nés dans les camps nous confronte à la déshumanisation la plus brutale (…) C’est peut-être là que nous pouvons voir et ressentir l’inhumanité du camp de concentration d’Auschwitz de la manière absolue et irréfutable. (…) Après de longs mois, un petit être humain innocent tant désiré était né. Non seulement ce bébé n’avait alors aucun espoir de survie, mais c’est souvent sa propre mère qui devait le tuer. » Les témoignages repris par l’historien sont glaçants. Mais comme il l’écrit, « On ne peut comprendre les abysses dans lesquels ont été plongés les déportés sans les évoquer. »

Bien souvent, accoucher dans un camp signifiait la mort pour l’enfant et sa mère. L’auteur rapporte que « les femmes Juives devaient choisir : soit elles se rendaient dans la chambre à gaz avec l’enfant, soit elles le tuaient aussitôt né. Le « nouveau-né pouvait aussi être désigné à la vindicte d’un SS » (Cywinski, op. cit.). Comme dans ce récit : « Le SS se pencha vers l’enfant, lui saisit la jambe et le fait tournoyer. Le choc a rendu un son mat. Le SS a vérifié que le coup était définitif et a laissé tomber les jambes encore tremblantes. Sur le mur du block, il y avait une tache sombre » (B. Bartnikowski, Une enfance en pyjama rayé, 2016). Un témoignage qui, avec d’autres de ce livre, rend celui de mon oncle plausible.

L’ancienne maison de Rudolf Höss ; elle fut reconstituée pour le film de Glazer

(source Wikipédia)

Das Interessengebiet des KZ Auschwitz

Il nous revient maintenant de passer de « l’autre côté » du mur, dans la maison idyllique de la famille de Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz. Cela à partir du film de Jonathan Glazer et de données historiquement documentées. Un mot d’abord, sur la signification du terme « Zone d’intérêt ». Il s’agit du nom donné par les nazis à l’ensemble du territoire de 40 km2 des camps d’Auschwitz (Das Interessengebiet des KZ Auschwitz), à l’exception de la ville d’Auschwitz et du village de Monowitz où se trouvait l’usine Buna Werke (et le camp Auschwitz III). Ce territoire est considéré comme une « zone d’exclusion » (Sperrgebiet) d’où furent expulsés les habitants polonais (la ville d’Auschwitz fut vidée de ses habitants juifs, qui constituaient plus de la moitié de la population avant la guerre). Elle comporte des camps d’extermination (Auschwitz I et Auschwitz II), des chambres à gaz et des fours crématoires, mais également des zones d’habitation, des zones agricoles, des ateliers et des casernes, des prairies, des étangs, ainsi les deux rivières frontalières de la zone que l’on voit dans le film de Glazer.

La Interessengebiet fut créée en mai 1941 et disparut avec l’arrivée des Soviétiques, fin janvier 1945. Elle avait un statut de Amtsbezirk, une subdivision administrative d’origine prussienne (c’était le cas pour la ville de Memel, aujourd’hui en Lituanie sous le nom de Klaipėda, et pour la ville libre de Dantzig). Rudolf Höss, qui y résidait, était à la tête de la Amtsbezirk. Sa maison, qui existe toujours, avait été prise aux Polonais. Elle a été entièrement reconstituée pour le film, qui n’a donc pas été tourné dans la maison originelle. Mais elle lui était voisine[5]. Les bâtiments en brique, que l’on aperçoit derrière le mur, sont visiblement les casernes polonaises utilisées pour le camp Auschwitz I (Stammlager). Pour reprendre les propos de l’historien polonais : « Deux mondes totalement opposés et irréconciliables » peuvent-ils « coexister dans le même univers ? (…) Aussi absurde que cela puisse paraître, Auschwitz confirme résolument que ce fut le cas. » (Cywinski, op.cit)

Historiquement, la zone d’intérêt n’est donc pas l’espace privilégié où vivent Rudolf Höss et sa famille (comme l’affirme la critique du Monde), ainsi que les autres SS avec l’administration des camps, mais bien l’ensemble de la zone d’exclusion. Les « deux côtés du mur » se trouvent donc dans la même zone d’intérêt, ce qui n’empêche que le mur sépare bien deux espaces radicalement différents. La tripartition du film est composée de la « zone de résidence de Höss et des SS », de la « zone du camp de concentration » et de la « zone du mur » (l’espace de séparation entre « la vie confortable de la famille Höss » et « l’enfer du camp »).

Le film La Zone d’intérêt

Le film de Glazer a fait l’objet de nombreuses analyses que nous ne reprenons pas ici. Notre objet, comme annoncé en début d’article, est de nous interroger sur la dimension anthropologique de La Zone d’intérêt. C’est un film qui parle aussi de nous, il fait partie de la « monographie humaine ». Ce qui ne signifie nullement que nous « portions chacun un nazi en nous », masqué par un mur qui serait comme une barre du refoulement protégeant notre zone de confort de l’innommable géhenne. Mais, métaphoriquement, notre vie se déroule bien souvent dans une sorte de normalité qui peut être déstabilisée par un « ailleurs » inquiétant.

Affiche du film de Jonathan Glazer

(source cinéart)

Le contraste absolu entre l’ordre propret « tout germanique » de la maison de Höss et de son jardin, de ses chiens et chevaux bien nourris et soignés, de la campagne environnante où les nazis font de l’équitation et nagent dans la rivière (« on vit ici comme on en a toujours rêvé, c’est notre espace vital », dit Hedwig, « la Reine d’Auschwitz »), et l’horreur du camp voisin que commande le même Höss est évidemment le cœur du film. De cette horreur, la famille du commandant SS, en particulier sa femme petite-bourgeoise Hedwig, « ne veut rien savoir », ce qui ne l’empêche pas de s’approprier des objets ayant été spoliés aux Juifs déportés (comme un manteau de fourrure ou un diamant caché dans un tube dentifrice), le jardinier de fertiliser les plantes du jardin avec des cendres dont on peut deviner la provenance. On pourrait penser, au vu de l’indifférence des Höss, que cette étanchéité du mur est totale, mais ce n’est pas le cas.

Certes, il y a la fumée et les bruits sourds continus, les lueurs nocturnes, les ordres hurlés (« Il s’est battu pour une pomme, noie-le dans la rivière »), certainement les odeurs, mais il y a autre chose. La mère d’Hedwig, qui vient y vivre pour un court séjour, prend conscience de la réalité et s’en va brusquement (la lettre qu’elle laisse à sa fille est lue par elle, puis jetée dans un poêle ; nous en ignorons le contenu) ; les nageurs sont touchés par les ossements de Juifs et se précipitent hors de l’eau, puis se lavent abondamment. Höss lui-même, en voyage à Budapest pour organiser la déportation des Juifs hongrois, est pris d’un violent malaise dans la cage d’escalier monumentale d’un palais où vient de s’organiser une soirée mondaine nazie. Après avoir pensé « gazer tout ce monde, mais le plafond est trop haut », il est pris de nausées et de vomissements, comme si le magma intérieur de son corps remontait du fond de ses organes, le confrontant au « ça » qu’il a mis en œuvre et qui le possède.

Bernard De Backer, mars 2025

Mon oncle maternel est Jean-Léon Huens, illustrateur bien connu en Belgique.

P.S. J’ai choisi de ne pas publier de photographies de déportés à Auschwitz entre 1940 et 1945. La quasi-totalité des images a été prise par les nazis.

Complément du 12 mars 2025. Auschwitz, les expériences du camp, par Jean-Yves Potel, En attendant Nadeau, 11 mars 2025. Sur Auschwitz. Monographie de l’humain et Alter Fajnzylberg, Ce que j’ai vu à Auschwitz. Les Cahiers d’Alter, témoignage d’un Sonderkommando. Extrait sur Auschwitz. Monographie de l’humain : « Cywinski attire notre attention, avec son livre, sur la spécificité humaine de ces expériences que nous avons tendance à oublier. Il revient au vécu, souvent contradictoire, tel qu’il s’exprime dans les témoignages et publications rassemblés dans les archives du Musée, les textes écrits sur place pendant la Shoah et enterrés, ceux des Sonderkommandos notamment, ou les récits qu’il a recueillis lui-même lors de plusieurs heures d’entretiens avec les derniers rescapés qu’il a pu interroger ces dix dernières années. On est loin des discours politico-moraux qui ornent de nos jours les commémorations. » (je souligne)

Sources

Les sources sur le camp d’Auschwitz sont extrêmement nombreuses et il ne s’agit pas de les énumérer. On trouvera celles, écrites et orales, sollicitées par Cywinski dans les annexes de son livre. Y compris les noms et matricules de tous les survivants dont les témoignages sont cités dans son ouvrage. J’ai, pour ma part, lu les livres des auteurs les plus connus (Wieslaw Kielar, Imre Kertész, Primo Levi, Elie Wiesel…) et, outre le témoignage familial évoqué plus haut, j’ai visité Auschwitz seul, lors d’un voyage en Pologne en décembre 1989. Je me souviens très bien d’avoir marché dans la grisaille d’Auschwitz I à Birkenau, entendu les sanglots soudains d’une famille israélienne dans un block d’Auschwitz I, découvrant un objet derrière une plaque de verre trempé encastrée dans le sol. À cette époque, la spécificité juive de l’immense majorité des victimes était très peu mise en évidence, comme dans tous les pays communistes (ce que j’ai aussi constaté à Babi Yar lors de mon premier voyage à Kyiv en 1991). Durant la même visite des casernes d’Auschwitz I, j’ai arpenté le terrifiant Block 11 ou « Block de la mort », notamment les « cellules debout » dans lesquelles les déportés punis était obligés de rester debout pendant plusieurs nuits (et de travailler le lendemain). Mais comme je l’ai écrit, c’est en sortant du cinéma où j’avais vu La Zone d’intérêt que le projet de cet article a vu le jour. Il n’est donc pas lié directement aux 80 ans de la découverte du camp d’Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 1945. Même si la traduction du livre de Cywinski est évidemment en lien.

- Aaron Soazig, Le Non de Klara, Maurice Nadeau, 2002 (merci à Dominique Wautier de m’avoir fait connaître ce livre)

- Alizon Simone, L’Exercice de vivre, Stock, 1996 (en accès partiellement libre sur Gallica)

- Besançon Alain, Le Malheur du siècle : sur le communisme, le nazisme et l’unicité de la Shoah, Fayard, 1998

- Chapoutot Johann, La Loi du sang : Penser et agir en nazi, Gallimard, 2014

- Chapoutot Johann, La révolution culturelle nazie, Gallimard, 2017

- Cywinski Piotr M. A., Auschwitz. Une monographie de l’humain, Mémorial de la Shoah/Calmann-Levy, 2025 (édition originale, Auschwitz. Monografia Czlevowieka, Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2021). Le titre en polonais signifie « monographie des hommes ».

- De Backer Bernard, « L’innommable des hommes« , Politique, 2002 (recension et compte-rendu d’un débat autour de La question humaine de François Emmanuel)

- Gauchet Marcel, L’Avènement de la démocratie, volume III, À l’épreuve des totalitarismes, 1914-1974, Paris, Gallimard, 2010

- Glazer Jonathan, La Zone d’intérêt, Access Entertainment et Film4, 2023

- Vidéo du journal Le Monde, « 80 ans de l’ouverture d’Auschwitz : pourquoi les Alliés, informés de la Shoah, n’ont pas tenté de la stopper plus tôt », Le Monde, 27 janvier 2025

[1] Piotr Mateusz Andrzej Cywiński (1975) est un historien médiéviste polonais, directeur du musée d’État d’Auschwitz depuis 2006. Il a été président du Club des intellectuels catholiques (KIK) de 2000 à 2010.

[2] Simone Alizon (1925-2013) est une résistante française déportée à Auschwitz-Birkenau avec sa soeur Marie, le 24 janvier 1943. Marie Alizon meurt à Birkenau le 3 juin 1943. Elle vient d’avoir vingt-deux ans. Simone est rapatriée en France au mois de juin 1945. La sœur survivante témoignera dans L’Exercice de vivre, publié en 1996 (un demi-siècle après son retour en France).

[3] Les travailleurs réquisitionnés pour le STO (« Service du travail obligatoire »), comme mon oncle, ne faisaient pas partie de cette catégorie. Ils étaient consignés dans d’autres Lager que les déportés, avaient un jour de congé et la possibilité de se rendre à l’extérieur.

[4] Le terme serait originaire d’Auschwitz-Birkenau. D’autres mots faisaient partie de la Lagersprache (argot des camps), comme Gamel (chameau), Schwimmer (nageur)…

[5] On donne même son adresse dans le film, 88 Bielitzstrasse.

Sans commentaire

Je préfère ajouter un complément explicatif en commentaire pour ne pas alourdir la fin du texte. L’idée de cet article, comme je le raconte, m’est venue en sortant du cinéma. Ce film ne concerne pas qu’Auschwitz et « le mur », me suis-je dit. J’en ai trouvé une confirmation dans « Monographie de l’humain » sous la plume de l’auteur Piotr Cywinski : « Ce livre, fruit de plus de cinq ans de travail, est pour le lecteur une invitation à réfléchir sur le genre humain« . Mais également dans le film de Glazer. D’où « Monographies » au pluriel. Le nazisme (et d’autres entreprises génocidaires) n’est pas un mal tombé du ciel ou monté de l’enfer. C’est une oeuvre inhumaine humaine. D’où les deux citations en épigraphe, notamment la seconde : » Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? » (également en écho à l’affiche du film) que j’avais trouvée dans la livre de François Emmanuel, « Guérir par l’écriture ? » Cette nuit n’est pas extérieure à l’humanité. Ce qui ne signifie pas qu’il s’agisse d’une fatalité anthropologique inexorable. Dans le cas du nazisme, il y a des raisons historiques structurelles bien analysées par Gauchet, et plus en détail par Chapoutot dans « La Loi du sang ». Mais la menace n’est pas écartée, d’où cette image d’Elon Musk en fin d’article.

J’aimeJ’aime

« Une œuvre inhumaine humaine », oui, c’est exactement cela, Bernard. La capacité de l’humain à fabriquer de l’inhumain est effrayante. Il y eut le nazisme, il y eut les camps des Khmers rouges, il y eut, plus récemment, les sinistres prisons du régime des Assad, il y eut et il y a encore tant d’organisations de négation de l’humain dans l’histoire de l’humanité.

J’aimeJ’aime