La statue de la liberté en construction à Paris

(source Wikipédia)

C’est un ouvrage singulier et parfois virulent que vient de publier l’historien américain, Timothy Snyder, dans la « Bibliothèque des histoires » chez Gallimard. D’abord parce qu’il interroge la question de la liberté à travers plusieurs épisodes de son histoire de vie aux États-Unis, ainsi que de sa connaissance intime de l’Ukraine – le livre fut en majeure partie écrit lors de ses voyages dans ce pays –, de l’Europe centrale et orientale. Ensuite par sa brûlante actualité dans son propre pays, où la « liberté négative » semble triompher chaque jour davantage. Enfin, par son analyse méthodique et incarnée des deux faces de la liberté, négative (freedom from) et positive (freedom to), qui en fait un livre de philosophie politique engagé. L’association de ces diverses composantes débouche sur un ouvrage inclassable, passant de l’histoire cosmique à l’actualité immédiate, de l’analyse scientifique au témoignage intime, avec de nombreuses références à l’Ukraine, l’épicentre des « Terres de sang ». Le livre commence dans le train entre la Pologne et Kyiv, et se termine dans la région de Kherson. En ce qui concerne Routes et déroutes, il fait bien entendu directement écho à l’article précédent sur Ayn Rand.

« La liberté négative annonçait la couleur : une fois éliminés les obstacles de la planification centrale soviétique et de la propriété d’État, il n’adviendrait que du bon. Cette curieuse confiance en l’avenir fut l’une des raisons qui m’ont décidé à étudier le passé »

Timothy Snyder, De la liberté

La lecture de ce livre m’a d’abord laissé sans voix. Par l’ampleur de son approche, qui va de la naissance de l’univers aux aléas de l’existence d’un citoyen américain, né en 1969 dans une famille quaker de l’Ohio, de la Silicon Valley à la rencontre d’Ukrainiens dans leur village dévasté de la ligne de front en 2023, comme Mariia, âgée de 85 ans. Mais également par son engagement à la fois ferme et subtil, très documenté, son attachement aux rencontres concrètes, aux faits et à la science de ceux-ci. Enfin, c’est l’œuvre d’un homme en colère, qui n’hésite pas à employer des qualificatifs que l’on trouve rarement sous la plume d’un historien ès qualités : mensonge, traficotage, clique, escrocs, lâches, débiles…

Ce mélange d’érudition, d’ampleur de vue, de jugement moral et de fureur citoyenne en font un livre unique. C’est également un livre-pont entre les États-Unis et l’Europe, éclairant les deux bords de l’Atlantique qui sont en train de s’éloigner l’un de l’autre, dans une fracture géopolitique sans précédent depuis quatre-vingts ans. Comme nous l’avons souligné, il a été écrit dans un pays, l’Ukraine – à l’intersection des mondes et dévasté pour cela –, pris aujourd’hui en tenaille par deux prédateurs.

Mais, comme c’est inévitable, De la liberté souffre aussi du cumul de ces approches qui en font une sorte de « livre-monde ». Le citoyen engagé se mélange à l’historien rigoureux, le jugement et l’analyse se superposent et s’entremêlent, les nombreux sujets traités se télescopent.

Le livre de Timothy Snyder

(source Gallimard)

Le mythe de la Liberté

La « liberté », avec ou sans statue, est une notion vague et polysémique qui me semble trop souvent perçue comme uniquement « libératrice » sous nos latitudes. Une sorte de valeur cardinale « en soi », peu questionnée, dont la mise en œuvre ne pourrait déboucher que sur des lendemains qui chantent. Une fois « libérés » après s’être affranchis de l’oppression, les humains ne pourraient que se diriger vers un avenir radieux. Les colons américains affranchis de la tutelle anglaise sont fiers du monument grandiose[1] érigé en son nom, ce qui ne les a pas empêchés d’asservir les Noirs et les Amérindiens, de se combattre dans une guerre civile meurtrière. Dans la foulée de mai 68, le quotidien Libération fut fondé avec, notamment, le soutien de Sartre et Beauvoir, admirateurs par ailleurs de la dévastatrice révolution dite culturelle en Chine maoïste. Il y a même un « festival des libertés » à Bruxelles où se côtoient les causes les plus diverses, pas nécessairement compatibles entre elles.

Le « libéralisme » lui-même, comme mouvement et idéologie politique liés à l’autonomie démocratique, suppose que les hommes, une fois dégagés de tutelles contraignantes (religieuses, économiques, réglementaires, culturelles, voire morales), œuvrent spontanément pour le bien commun en poursuivant leurs intérêts privés. Bref, la fameuse « main invisible » conduirait les hommes libres vers le meilleur des mondes, sans se rendre compte que ce « garant méta-social » providentiel, comme l’appelait le sociologue Alain Touraine, est semblable à une foi religieuse. C’est le grand mérite du livre de Snyder (d’ascendance quaker, ne l’oublions pas) que d’examiner méthodiquement cette notion à la lumière de l’histoire, mais aussi de l’actualité brûlante dans son pays. Souvenons-nous des exhortations au « free speech » de J.D. Vance à la conférence de Munich.

Les deux libertés et leurs cinq formes

Le mythe de la liberté, décrit brièvement ci-dessus, correspond peu ou prou à ce que Snyder – comme d’autres avant lui – nomme la liberté négative (« freedom from »), c’est-à-dire la liberté comme affranchissement (d’une tutelle, d’une domination, d’un obstacle) sans s’interroger sur la suite, sur ce que l’on peut construire à partir d’elle, c’est-à-dire la liberté positive (« freedom to ») ou « la liberté au travail ». Et cela à partir des composantes individuelles et collectives qui soutiennent et composent cette liberté positive.

L’ensemble du livre est dès lors traversé par la bipartition de ces deux libertés (la première étant indispensable à l’effectuation de la seconde), synthétisée dans un tableau en annexe du livre, sur base de cinq formes dégagées par Snyder : souveraineté, imprévisibilité, mobilité, factualité, solidarité. « Liberté, égalité, fraternité » – en plus développé et argumenté.

L’introduction, qui commence par la rencontre de Mariia dans un village de l’extrême sud de l’Ukraine, s’intitule tout simplement Liberté. Et la conclusion, qui débute également en Ukraine, est titrée Gouvernement. Voilà en résumé, pourrait-on dire, le programme : la liberté est en quelque sorte solidaire du gouvernement des collectifs humains, et pas seulement dégagement individuel de celui-ci ou sa réduction au statut de « veilleur de nuit ». Précisons qu’aux États-Unis, le mot gouvernement désigne l’appareil d’État dans son ensemble, et pas seulement l’exécutif. Cette conclusion, même si elle est de portée générale, vise avant tout le pays natal de Snyder. Un pays qu’il va bientôt quitter pour enseigner au Canada, car l’historien ne souhaite plus demeurer dans des États-Unis qui, selon ses propres termes, virent au fascisme sous Trump II.

Mariia vit dans un logement temporaire, non loin de sa maison détruite par l’armée russe. Son village (nous sommes entre Kherson et Mykolaev) qui fut occupé, a été libéré par l’armée ukrainienne. Mais il vaut mieux dire « désoccupé », car le départ des Russes ne suffit pas à être libre. Pour cela, il lui faut également le soutien effectif et l’aide de ses compatriotes et de l’État ukrainien – lui-même soutenu par ses alliés occidentaux. « La liberté, écrit Snyder, n’est pas qu’absence du mal, c’est aussi présence du bien ». Tout est dit, ou presque, avec cette phrase simple que tout le monde peut comprendre. C’est grâce à cette présence que Mariia peut recevoir Snyder « dans son domicile métallique, logement temporaire fourni par une organisation internationale ». Qui était sans doute financée en partie par l’Usaid, décapitée par Trump.

La leçon de Mariia et des Ukrainiens irrigue tout le livre. Ces derniers, écrit Snyder, « pourraient avoir de bonnes raisons d’évoquer la liberté comme une libération de (freedom from), absence du mal. Ils n’en font rien (…) Un Ukrainien m’a dit : « Quand nous parlons de liberté, nous ne voulons pas dire ‘se libérer de quelque chose' ». Un autre a défini la victoire comme étant « pour quelque chose, pas contre » ». Si l’historien rigoureux a bien entendu ces phrases, elles sont congruentes avec sa thèse.

Timbre ukrainien de 2023 en hommage aux victimes de Boutcha, Irpin et Hostomel

(source Wikipédia)

Les cinq formes de la liberté, surtout positive, seront développées chacune séparément dans les chapitres centraux du livre. D’une manière inhabituelle pour un lecteur francophone européen, il le fera en associant souvenirs personnels, recours à divers auteurs (surtout européens comme Edith Stein, Simone Weil, Vaclav Havel, Adam Michnik, Leszek Kolakowski, Jan Patocka, Frantz Fanon et beaucoup d’autres), histoire américaine ; analyse politique et philosophie morale. Passant dans chaque chapitre d’exemples concrets, y compris le sien, et de rencontres à des analyses et réflexions générales. Mode d’exposé qui était déjà à l’œuvre dans Terres de sang et que l’on retrouve chez d’autres historiens anglo-saxons.

L’articulation nécessaire des cinq formes

Si ces formes ou composantes sont analysées séparément, elles sont étroitement solidaires. La souveraineté débouche sur l’imprévisibilité et la mobilité, mais elle repose sur la factualité et la solidarité. Sans trop entrer dans les détails de la démonstration et des exemples concrets et historiques de Snyder, tentons d’en synthétiser la ligne générale. Chacun peut avoir recours au livre pour approfondir ces différents sujets. L’incarnation concrète de ces dimensions dans De la liberté permet de mieux soutenir le raisonnement abstrait ou généraliste, de les voir à l’œuvre dans le réel des vies humaines. Car « Si nous voulons être libres, il nous faudra affirmer, et pas seulement rejeter (…) une personne libre est un individu, mais personne n’est jamais un individu seul ; la liberté est ressentie au cours d’une vie, mais elle doit être le travail de générations. » écrit Snyder. Le travail de la liberté positive est une œuvre à la fois individuelle et collective. L’historien insistera beaucoup sur ce point tout au long de son livre, se démarquant très fermement d’une idéologie libertarienne individualiste, représentée notamment au niveau littéraire et idéologique par les œuvres d’Ayn Rand aux États-Unis.

Snyder résume ces formes dans la préface de son livre au moyen d’un court paragraphe que nous ne pouvons que citer en le commentant brièvement. « La souveraineté », écrit-il, est « la capacité acquise de faire des choix ». Remarquons d’entrée de jeu qu’il s’agit d’une capacité acquise et non pas innée, qu’elle « ne tombe pas du ciel » mais est le fruit à la fois d’un héritage collectif et d’un travail individuel ou collaboratif, souvent soutenu par la société. Mais il s’agit bien de faire des choix, de « trancher ». « L’imprévisibilité » est « le pouvoir d’adapter des régularités matérielles à des fins personnelles ». Autrement dit, de créer du neuf, de l’inattendu et non pas de répéter ce qui nous a été donné. « La mobilité » est « la capacité de se déplacer dans le temps et dans l’espace suivant des valeurs ». Bref, de « se bouger » dans la vie et dans différentes dimensions (incluant la mobilité sociale). « La factualité » est « l’emprise sur le monde qui nous permet de le changer ». Il s’agit ici de l’importance des faits et de leur connaissance, notamment scientifique, qui nous permet d’agir sur le monde. On retrouve ici le vieil adage de Roger Bacon : « On ne triomphe de la nature qu’en lui obéissant ». Enfin, « La solidarité » est « la reconnaissance que la liberté est pour tous ». C’est sa dimension sociale égalitaire de principe, à la fois comme visée et comme source.

Nous avons pris pour option (une parmi d’autres) d’analyser brièvement ces cinq formes ou composantes de la liberté, en commençant par les trois premières qui ont pour point commun de correspondre à notre vision spontanée de la liberté : être souverain, imprévisible et mobile. Cela ressemble un peu à la devise d’un organisme touristique : « Si je veux, quand je veux et où je veux ». Mais, bien évidemment, ce n’est pas aussi simple, on s’en doute. Les deux dernières formes, factualité et solidarité, apparaissent à première vue comme une limitation à la liberté : il faut tenir compte du réel des faits et des autres humains (pour le moins).

Le corps, support de la souveraineté et de l’empathie

Le chapitre sur la souveraineté commence singulièrement par le corps, plus particulièrement par l’opposition entre Leib et Körper en langue allemande, qui fut théorisée par la philosophe Edith Stein (1891-1942). Cette dernière était une citoyenne allemande d’origine juive, convertie au catholicisme et devenue religieuse carmélite aux Pays-Bas sous le nom de Thérèse-Bénédicte de la Croix. Edith Stein fut néanmoins déportée à Auschwitz où elle mourut le 9 août 1942, sept jours après son arrivée.

Edith Stein en 1914

(source Wikipédia)

Le Leib selon Stein est le « corps vécu » ou le corps-sujet », alors que le Körper est le « corps-objet ». C’est la médiation du corps vécu, souligne Stein, qui nous assure l’existence de l’autre. « il peut exister un Körper sans moi, mais pas un Leib sans moi » écrit-elle. C’est parce que nous sommes corps vécu, Leib, que nous pouvons penser que nous sommes « dans le monde » et pas « extérieurs au monde ». Notre corporéité nous relie aux autres, et constitue le support incarné de notre souveraineté. Snyder écrit : « L’individu isolé, essayant de considérer le monde seul, n’a aucune chance de le comprendre. Parce que le Leib est la source de la connaissance, il est aussi la source d’une politique de liberté ».

Edith Stein, à Auschwitz, n’était plus un Leib mais un Körper. Pour les nazis, les Juifs dans les camps (dans les ghettos, dans les wagons) étaient des Stücke, des « pièces », ou des Ladungen, des « cargaisons ». Leur humanité niée et leurs corps devenus objets.

La souveraineté libre suppose un Leib, un corps-sujet. Il est à « la source d’une politique de la liberté » (Snyder, op. cit.). En d’autres mots, la corporéité animée par la subjectivité individuelle et la reconnaissance de celle des autres nous ouvre à la connaissance nécessaire à la liberté. Il nous ouvre aussi vers le monde des choses telles qu’elles sont mais aussi telles qu’elles pourraient être, ajoute l’historien.

Cette approche surprenante de la notion de souveraineté par le corps ne trouve pas seulement sa source dans la vie d’Edith Stein, l’empathie que cette dernière a ressentie pour les soldats allemands blessés lors de la Grande Guerre dont elle soignait les corps meurtris comme infirmière. Mais également dans la propre expérience de Snyder : le livre qu’il a écrit à côté de son ami le philosophe Tony Judth, atteint d’une maladie mortelle et paralysante, et sa propre maladie (une septicémie) dont il a failli mourir. Il retrouva progressivement l’usage de son corps en apprenant à jouer au base-ball à sa petite fille de huit ans.

La corporéité souffrante nous rend proches de nos semblables par cette incarnation physique, mais elle est l’instrument de notre souveraineté lorsque nous la maîtrisons. Comme l’écrit Snyder, « En tant que Leib nous ne sommes ni des dieux ni des objets ». Il s’oppose dans la foulée au mythe de la caverne de Platon, dans lequel les humains sont enchaînés et ne perçoivent le monde extérieur que par le biais d’ombres projetées sur un mur. « Le monde idéal est ailleurs, notre perception n’est qu’une illusion, il faut se libérer des barrières du corps ». Snyder affirme le contraire : notre liberté et notre souveraineté sont incarnées dans un corps. Nous sommes dans le monde et pas extérieurs au monde. L’historien se démarque ainsi de toute philosophie idéaliste, et son livre développe et illustre son propos par le réel de l’histoire vécue. Un voyage dans le temps et l’espace, d’un continent à l’autre et de la naissance à la mort.

La liberté imprévisible

Cette composante, à première vue étonnante, est pourtant intimement liée à la liberté (comment un être libre pourrait-il être prévisible, « programmé » ?), Snyder va l’expliciter en cheminant littéralement avec des dissidents d’Europe centrale, notamment Vaclav Havel et Adam Michnik. Les dissidents sont en effet « imprévisibles » au regard de la doxa communiste qui promeut une vie « conformiste », sans écart à la norme socialiste. Poète et dramaturge bohème mis à l’index, travaillant dans une brasserie, Havel écrit une lettre ouverte à Gustav Husak (chef du parti communiste) et, dans ce contexte, rencontre un jour Michnik au sommet d’une montagne à la frontière entre Pologne et Tchécoslovaquie. Ils s’y retrouvent avec plusieurs dissidents, et comme le raconte sobrement Snyder : « Ils firent du feu, mangèrent et burent de la vodka ». Bref, ils se comportèrent de manière totalement imprévisible pour le pouvoir communiste. Un livre naîtra de cette rencontre, une méditation profonde sur la liberté : Le pouvoir des sans-pouvoir (1978).

Vaclav Havel en 1991 avec Solidarnosc

(source Wikipédia)

L’illiberté est synonyme de prévisibilité, écrit Snyder, l’imprévisibilité naît de la souveraineté que Havel appelle l’autonomie. L’État communiste ou les algorithmes de la « tech » nous rendent prévisibles. La seconde nous enferme dans une bulle cognitive, qu’elle renforce par des sollicitations apparentées qui profitent à leur tour aux annonceurs du « marché libre ». L’historien écrit : « De même que les communistes tchécoslovaques, les libertariens de la Silicon Valley ont commencé par promettre un pimpant nouveau monde, puis nous ont dit qu’il n’y avait pas le choix avant de nous inviter à vivre devant un écran ». Snyder, qui fait souvent référence aux cours qu’il donne en prison, raconte cette histoire d’un prisonnier libéré après vingt-six ans d’incarcération : « il fut troublé par le spectacle des gens qui regardaient fixement leur petit écran. « J’ai vu dehors plus de gens qui n’étaient pas libres que je n’en ai vu à l’intérieur [de la prison] » ». La méfiance de Snyder pour le numérique est liée au fait qu’il nous enferme dans un monde de prévisibilité auto-construite.

L’imprévisibilité est aussi, paradoxalement, nourrie par l’œuvre des générations passées, de l’éducation, du « gouvernement » qui ont construit et soutenu la souveraineté. À nouveau, un homme seul et coupé de ses semblables ne peut être souverain et imprévisible. Snyder encore : « L’individualité doit bien venir de quelque part. Les dissidents pouvaient être souverains et imprévisibles, mais ils n’y étaient pas parvenus seuls. Ils appartenaient à des milieux avec des autorités morales reconnues : Jan Patocka pour Havel, Leszek Kolakowski pour Michnik ».

Ce chapitre traite incidemment de la notion d’émancipation à l’œuvre à la même époque. Notamment sous la modalité de « émancipation sexuelle » et « interdit d’interdire ». À vrai dire, cette notion appelle les mêmes remarques que celle de liberté. « émancipation de, sans doute, mais pour quoi ? ». On connait toutes les dérives sur lesquelles le « jouir sans entraves » a quelques fois débouché. On ne saurait penser la liberté sans vertu, rappelle Snyder. La liberté suppose la « réalité du mal », écrit l’historien en citant Simone Weil dans La pesanteur et la grâce.

Pour se garder des « lendemains qui chantent », il faut connaître le passé : « Lorsque nous ignorons complètement le passé, nous croyons que tout est possible mais déchantons rapidement » écrit l’historien Snyder. C’est bien sa connaissance du passé qui lui fait craindre l’avènement du fascisme trumpien dans son pays, puis quitter l’université de Yale pour enseigner au Canada. Un acte « imprévisible », informé par le passé.

Liberté et mobilité : éloge du déplacement

Le livre de Snyder est aussi un livre de voyages à travers le temps et l’espace, et certaines parties furent écrites en train entre la Pologne et Kyiv. Bien logiquement, le chapitre sur la mobilité commence par l’expérience voyageuse de l’auteur lui-même : la lecture de l’Iliade et de l’Odyssée lorsqu’il était enfant, les voyages avec ses parents qui connaissaient l’espagnol, notamment au Costa Rica où le jeune Snyder fit de la randonnée. Une de ses expériences fait écho à ce que j’ai moi-même vécu : le droit d’arpenter le monde qui s’incarne dans le « droit de passage » (right of way) sur un chemin dans la forêt : « J’ai revendiqué mon droit de passage, mon droit de m’enfuir, mon petit Rêve américain ».

Et l’historien généralise : « Nous avons tous besoin d’un droit de passage. La mobilité est la troisième forme de liberté : la capacité de se mouvoir dans l’espace et le temps et parmi les valeurs, un arc de vie dont nous choisissons la trajectoire et que nous modifions en avançant. » Il convient d’y ajouter, ce que fait Snyder dans la suite du chapitre, la mobilité sociale, une des composantes majeures du « Rêve américain ». Cette mobilité présuppose : « Pour nous tous, mobilité signifie accès à la nourriture, à l’eau, à l’hygiène, aux soins, aux parcs et aux sentiers, aux routes et aux chemins de fer, pour nous aider à faire ce que nous pouvons de notre corps. » Comme nous le savons, les soins de santé et les chemins de fer sont déficients aux USA.

Est-il par ailleurs besoin de rappeler que l’interdiction ou du moins le contrôle serré de la mobilité spatiale est une des marques des pays totalitaires ou autocratiques ? Avec le « passeport intérieur » soviétique ou la fixation des serfs au domaine de leur seigneur à l’époque tsariste ? Et bien d’autres entraves à la liberté de voyager. Ajoutons-y le contrôle du récit historique mis en œuvre par Poutine « historien en chef » et souhaité par Trump, qui entrave la libre mobilité dans le temps.

Dans ce chapitre, Snyder souligne l’articulation des trois premières formes de liberté dont le déploiement s’étalonne dans le temps. « Les trois premières formes de liberté – souveraineté, imprévisibilité et mobilité – devraient être présentes tout au long de la vie. Il n’y en a pas moins un ordre de développement. Dans l’enfance, nous accédons à la souveraineté avec l’aide des autres ; dans la jeunesse, nous assurons notre imprévisibilité en appliquant nos propre combinaisons de valeurs. Devenant adultes, nous avons besoin d’un endroit où aller et la capacité de nous y rendre. »

L’historien consacrera plusieurs pages aux entraves de la mobilité faites aux Noirs américains, notamment par leur place assignée à l’arrière des bus, les différentes formes de ségrégation, y compris dans l’armée américaine. D’où les « Marches de la liberté » du mouvement des Droits civiques à partir de 1961. Frantz Fanon théorisa le fait que « les colons pouvaient circuler librement à travers les grands espaces, tandis que les gens de couleur pouvaient être contraints ». Dans l’Allemagne nazie, les Juifs étaient immobilisés dans les ghettos avant d’être déportés ; les nazis, eux, engagés dans une mobilité impériale. La mobilité est politique.

La mobilité sociale est un des grands sujets du livre, d’autant que les orientations politiques ultralibérales antérieures, accentuées par Trump, l’ont considérablement réduite aux États-Unis. Pour Roosevelt et le New Deal, Kennedy et la bien nommée Nouvelle Frontière, Johnson et la Grande Société, la mobilité impériale (l’Amérique conquérante) « avait cédé le pas à la mobilité sociale », suivant en cela une trajectoire proche de celle de l’Europe d’après-guerre. Ce furent, écrit Snyder, les décennies du Rêve américain qui était synonyme de mobilité sociale. Les frontières entre classes sociales étaient perméables. Ce n’était pas « le fruit naturel du capitalisme » mais bien l’effet des politiques sociales mises en œuvre par Roosevelt (ennemi d’Ayn Rand) après la crise des années 1930.

Marcheurs de la Liberté à Washington, 1963

(source Wikipédia)

Mais le capitalisme sera réintroduit comme « unique source de la liberté » (négative) dans les années 1980. L’État n’était « plus la solution, mais le problème ». Le Canada n’a pas suivi cette voie et demeure plus « européen » que les USA (une majorité relative de Canadiens désire être membre de l’UE suite aux menaces de Trump II), ce qui se traduit dans les chiffres. L’espérance de vie y est de cinq années plus longue qu’aux États-Unis.

Ce désinvestissement de l’État se marque dans la mobilité ; les routes et les chemins de fer sont au pays de Snyder en bien plus mauvais état qu’en Europe, notamment en Europe centrale. Et « Malgré les attaques de missiles et les bombardements réguliers, les trains ukrainiens sont incomparablement plus fonctionnels que les trains américains. Tout en étant bien plus riches que la Pologne et l’Ukraine, les États-Unis ont trouvé le moyen d’avoir une infrastructure pire. »

Privés de liberté

La forme extrême de privation de mobilité est évidemment la prison. Snyder la connaît bien, y animant régulièrement des formations et des échanges avec les prisonniers. La question y est aussi éminemment politique, car les prisonniers sont privés du droit de vote mais ils sont néanmoins considérés comme des résidents, ce qui influe sur le nombre de représentants élus du district. « Les citadins sont extraits des villes où ils auraient voté et placés dans les ex-urbs (villes-dortoirs) ou à la campagne, où leurs corps augmentent la force électorale des autres – très souvent des autres qui votent pour des politiciens proposant de construire des prisons » écrit Snyder. En conséquence : « la population carcérale n’est pas seulement privée de voix : leur voix est prise par d’autres ». Leur Leib devient ici Körper.

Cet étrange calcul remonte à la période esclavagiste durant laquelle les esclaves noirs ne pouvaient pas voter, « mais leurs corps (pour 60 pour cent de corps chacun) entraient dans les calculs du nombre de représentants que pouvaient élire les États esclavagistes (…) Plus un État comptait d’esclaves, plus il pouvait élire d’élus pour préserver et étendre l’esclavage ». Et l’on sait que la majorité des prisonniers sont aujourd’hui des Noirs (450 Américains blancs sur 100.000 sont incarcérés, et 2.360 Américains noirs sur 100.000, soit plus de cinq fois plus ; chiffres de 2010 cités par Snyder). La politique raciale des USA est dès lors une politique d’immobilisation.

« Sadopopulisme », distorsions temporelles, défis écologiques

Timothy Snyder est un adversaire déterminé, informé et très argumenté du trumpisme, qu’il n’hésite pas à qualifier de fascisme en gestation. Il a forgé un concept pour le désigner : le sadopopulisme. Son objet est d’apaiser l’immobilité (sociale) post-impériale[2] « en braquant l’attention sur d’autres qui souffrent davantage ». En d’autres mots : vous, mes électeurs, vous souffrez des inégalités sociales et du manque de mobilité, mais sachez qu’il y en a qui sont bien plus mal lotis et qui sont, de surcroît, méprisables. « Le sadopopulisme négocie non pas en accordant des ressources mais en offrant des degrés relatifs de douleur et la permission de souffrir de la douleur des autres. » C’est, en quelque sorte, le piège dans lequel sont tombés les « pauvres blancs » de la rustbelt.

Ces réflexions basées sur des constats relatifs à la politique trumpienne (premier mandat) et à ses argumentaires le conduisent à distinguer trois formes de politique « de distorsion temporelle » après 1989-1991 en Europe (l’évolution du communisme en Asie est une autre histoire). Il s’agit de la politique d’inévitabilité (après la chute du communisme), de la politique d’éternité (au début du XXIe siècle) et de la politique de catastrophe (qui se profile aujourd’hui). Elles se succèdent dans le temps, du moins dans notre hémisphère.

La première, immortalisée par la thèse de « la fin de l’histoire » de Francis Fukuyama[3], annonçait qu’après la chute du communisme, la démocratie libérale et le capitalisme associés allaient se répandre inévitablement dans le monde. « La liberté négative suffisait : levez les barrières et tout se mettra en place. L’histoire était finie, un seul et unique futur était possible » écrit Snyder. C’était inévitable. Voyez ses conséquences, notamment sur l’aveuglement des Européens face à Poutine : le doux commerce suffirait à transformer la Russie en démocratie. On connaît la suite en Russie, mais également en Irak et en Afghanistan : « La désastreuse invasion de l’Irak en 2003 et la défaite, vingt ans après, en Afghanistan ont prouvé que la libération n’était pas le résultat de lois inévitables qui entrent en activité quand quelque chose est détruit » précise l’historien. La libération de l’Europe du joug nazi est une histoire différente, cela non seulement parce que les Européens y participèrent militairement, mais surtout parce qu’elle était démocratique avant.

La politique d’éternité est en quelque sorte la conséquence de l’échec de la politique d’inévitabilité. Sa meilleure illustration est Poutine. Après le libéralisme à outrance qui a succédé au communisme, l’avenir radieux promis par « la main invisible » du marché libre a débouché sur un désastre. En effet, écrit Snyder, « La liberté négative annonçait la couleur : une fois éliminés les obstacles de la planification centrale soviétique et de la propriété d’État, il n’adviendrait que du bon. » Face à l’appauvrissement, à la perte de sens et au délitement des services de l’État, à l’effondrement du pays, un homme a réinstauré la « verticale du pouvoir », puisant dans l’histoire russe, celle de l’autocratie tsariste et stalinienne, soutenu symboliquement par l’Église orthodoxe. Et il a promis de revenir à un « âge d’or » de la Russie, la Russie éternelle. Make Russia great again, tant au niveau sociétal qu’au niveau géographique et impérial. La guerre contre l’Ukraine est, dans ce contexte, la reprise d’un projet colonial (ou le « retour aux sources d’un seul et même peuple ») vieux de plusieurs siècles. On trouvera chez Trump une nostalgie similaire de l’âge d’or des USA, the Gilded Age (1865-1901), et, bien entendu, une politique impériale terrestre voulant réunir le Groenland et le Canada aux USA. Dans les deux cas, cette politique d’éternité se noue au retour des « valeurs traditionnelles » (sans doute éternelles elles aussi) accompagné de messianisme religieux et d’une politique raciale.

Adam Michnik à une manifestation pour Memorial, 2021

(source Wikipédia)

La politique de catastrophe est liée aux défis écologiques rejetés par les deux politiques précédentes (la politique de l’inévitabilité les a sous-estimés, la politique de l’éternité les a niés). Snyder écrit : « La politique d’éternité débouche sur une politique de catastrophe. Les oligarques traficotent, le monde brûle. Un Trump se moque de la science ; un Poutine envahit l’Ukraine avec une armée financée par les énergies fossiles ; un Musk ouvre Twitter à un flot de mensonges sur le fascisme russe et le changement climatique. » Et dans un résumé dont l’historien a le secret : « La politique d’inévitabilité propose un seul avenir positif ; la politique d’éternité abolit le futur ; la politique de la catastrophe nous rapproche toujours plus d’un avenir négatif. » Le dépeçage de l’Ukraine par les deux prédateurs (avec Trump II, non encore advenu au moment de la publication du livre), pour « russifier » sa population et s’emparer de ses terres rares ou noires, est le paradigme d’une guerre écologique.

Face à ce qui constitue trois impasses, Snyder oppose une politique de responsabilité qui consiste à retrouver l’histoire, celle que nous faisons en connaissance de cause, loin de l’inévitable et de l’éternel qui déresponsabilisent notre liberté et nous instrumentalisent. Mais « pour voir devant nous, il nous faudra regarder en arrière », écrit l’historien.

Factualité et solidarité

Nous compactons cette revue des deux derniers chapitres sur l’essentiel de leur contenu, qui fait sens avec la politique de responsabilité. La factualité, comme son nom l’indique, est l’importance accordée aux faits et à leur connaissance, à la science et non pas aux « faits alternatifs » et autres « fake news ». La solidarité, cela va sans dire est le lien avec la communauté des humains, l’égalité réelle et la fraternité. Notre liberté individuelle y rencontre son point de réel qui est aussi son point d’appui.

Nous ne pouvons démonter les illusions de la seule liberté négative qu’au moyens d’une science des faits : « La liberté négative se veut révolutionnaire, mais la révolution qu’elle exige ignore le terrain qui compte : la façon dont nous pensons et nous évaluons le monde ». Il ne me semble pas hasardeux de dire que le complotisme est parent de la liberté négative : la croyance au complot soutient celle à une « entrave » de la liberté, qui ne demanderait qu’à se déployer vers des lendemains qui chantent si le complot n’existait pas.

C’est dans ce chapitre sur la factualité que Snyder va aborder la problématique écologique, à travers une plongée dans les sciences de la terre et de l’évolution du vivant, ainsi que la place prédatrice de l’espèce humaine. Il y écrit notamment : « La liberté ce n’est pas nous contre le monde, mais nous à l’intérieur du monde, le connaissant et le changeant. (…) La domination s’étend dans le passé. Nous puisons notre énergie en dépouillant la Terre et en brûlant les restes de la vie antérieure. En consommant ce passé nous consommons aussi l’avenir. (…) La science du réchauffement climatique est un exemple de vérité générale. Peut-être n’avons-nous pas envie d’en entendre parler, mais si nous l’ignorons nous sommes moins libres. »

En tout état de cause, la factualité est un point d’appui de notre liberté afin d’échapper aux mensonges et illusions.

Les réseaux sociaux et leur manipulation sont un des acteurs de la « dé-factualisation » du monde réel. Dans ce contexte, la disparition de la presse régionale aux États-Unis au profit desdits réseaux inquiète beaucoup Snyder. « Aujourd’hui, dit-il, le journalisme a disparu ». Et avec lui la déontologie du journalisme qui incite à recouper les faits, à ne pas se priver de valeurs. Inutile de rappeler que Trump a des relations exécrables avec ce qui subsiste de la presse aux USA, qu’il qualifia un jour de « véritable ennemi du peuple ». En Russie, comme nous le savons, « on arrête les gens simplement parce qu’ils brandissent des feuilles de papier vierge. Vladimir Karamourza a été condamné à vingt-cinq ans de prison pour avoir dit la pure vérité sur l’invasion russe de l’Ukraine. » Trump, récemment, disait que l’Ukraine avait attaqué la Russie. Mais parvenir à la vérité des faits, écrit Snyder, « exige un travail déterminé et coopératif. Autrement dit, la factualité dépend de la solidarité. »

Cette dimension collective (et non « collectiviste », bien évidemment) est omniprésente dans De la liberté, nous l’avons déjà relevé plusieurs fois. Son analyse et son éthique sont à l’opposé d’un individualisme égoïste à la Ayn Rand ou des libertariens. On notera cependant en passant que dans la dystopie de Rand, Hymne, les deux évadés de la Cité totalitaire ne s’en échappent qu’avec l’aide de ceux qui les ont précédés (les objets abandonnés qu’ils trouvent dans un tunnel construit par une civilisation antérieure, la maison dans la forêt datant d’avant la Cité). Comme Snyder l’affirme d’entrée de jeu dans ce chapitre, « Nous ne saurions produire seuls rien de ce qui nous est nécessaire pour devenir libres, à commencer par la connaissance. » C’est exactement cette connaissance transmise du passé qui soutient l’envol des deux évadés de Hymne vers la liberté.

Lezek Kolakowski et Jan Patocka en 1971

(source Wikipédia)

Timothy Snyder l’illustre entre autres par la « société civile » que formèrent les dissidents d’Europe de l’Est, ce qui signifiait concrètement pour eux la liberté de se rencontrer et de travailler ensemble. Solidarność porte bien son nom. Le même phénomène est à l’œuvre en Ukraine, pays dans lequel la résistance militaire à l’invasion russe n’aurait pas été possible sans le soutien de l’extraordinaire dynamisme associatif des civils. « Revendiquer la liberté seulement pour soi est logiquement incohérent, moralement borné et politiquement inefficace. (…) La solidarité est une forme noble et vitale de la liberté. »

Malheureusement, dans l’Est après « la chute du mur » (qui était en réalité une ouverture), la liberté négative a prévalu, écrit Snyder. « Les partisans du « libre marché » se sont moqués de la solidarité [le collectif étant assimilé au collectivisme] et ont proclamé avec aplomb que le capitalisme accomplirait le travail de la liberté. (…) La politique d’inévitabilité a marginalisé les dissidents, souvent de connivence, et fait paraître leurs idées naïves. » En ce qui concerne la Russie, nous l’avons vu, elle est passée (selon la terminologie de Snyder) de la politique de l’inévitabilité des réformes ultralibérales à une politique de l’éternité avec Poutine. Quant aux oligarques des différents bords, en Russie comme aux USA, ils se sont « évadés » (à Londres, à Genève, dans leurs îlots de prospérité surveillés, ou dans des projets sur Mars).

La fin du chapitre sur la solidarité sera une critique argumentée et féroce du libertarianisme « égoïste » aux USA, avec notamment la mention d’Ayn Rand comme l’une des sources de ce courant. On notera que l’écrivaine d’origine russe est en quelque sorte passée d’une politique d’inévitabilité bolchevique (les « lois de l’histoire ») à sa version ultra-libérale (les « lois du marché »). Une « bolchevique à rebours » écrit justement Snyder. Il n’hésite d’ailleurs pas à utiliser le mot « culte » (secte en langue anglaise) à leur sujet.

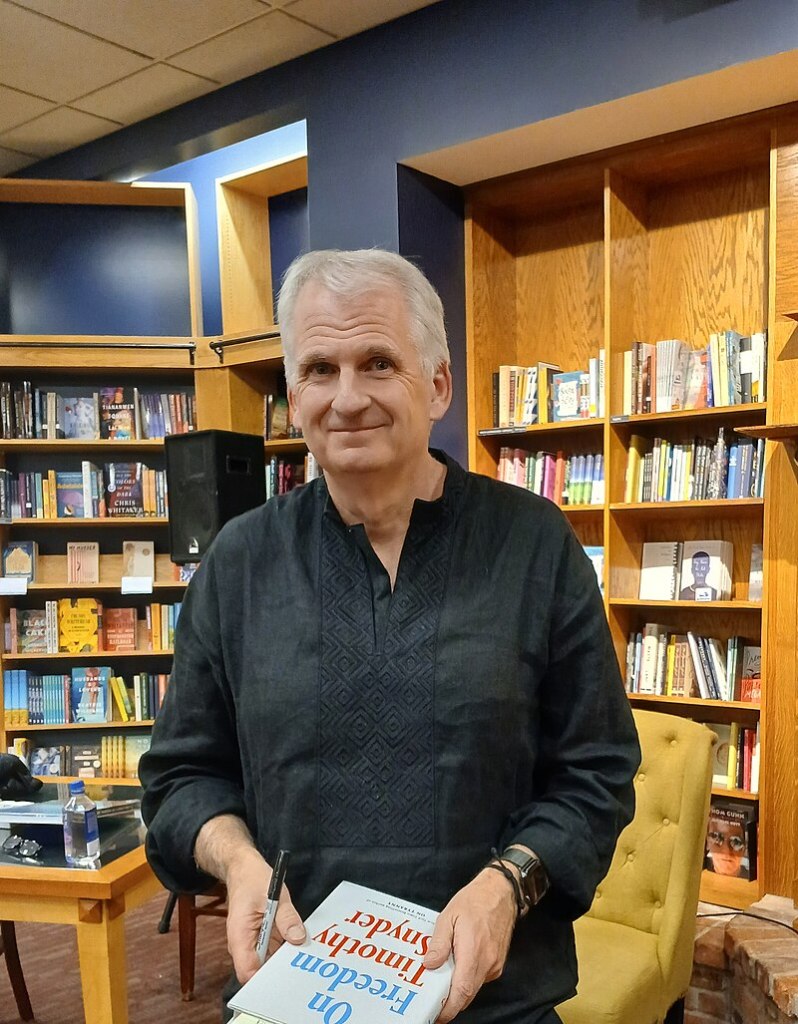

Timothy Snyder à Cincinnati en 2024

(source Wikipédia)

On laissera le dernier mot de ce chapitre à Timothy Snyder : « La liberté est rude, au point de nous laisser tenter par de simples algorithmes qui remplacent la pensée et nous empêchent d’agir. Le plus simple est de différer toute évaluation et d’éviter le monde des valeurs. Laissons un autre décider pour nous. Laissons Dieu nous dire ce qui est bon. Laissons les membres du politburo ou les prophètes du « libre marché » nous dire ce qui est bien. Ou le chef, la tribu, la télévision, l’Internet… ».

Nous n’abordons pas ici l’épais chapitre conclusif (plus de soixante pages), qui constitue une sorte de programme politique à destination principale des États-Unis. Il est d’ailleurs titré « Gouvernement ». On pourrait le qualifier de « social-démocrate » ou de « régime mixte des modernes » (Gauchet dans L’avènement de la démocratie. À l’épreuve des totalitarismes. 1914-1974). C’est aussi un texte de combat et de responsabilité. Il se clôture par cette phrase de Simone Weil (la philosophe) : « Nous vivons dans un monde où l’homme ne doit attendre de miracle que de soi » à laquelle Snyder ajoute : « À nous de saisir notre chance. C’est notre dernière, mais elle est bonne ».

Bernard De Backer, avril 2025

Addendum. Je connaissais Timothy Snyder, non seulement pour l’avoir lu et avoir recensé Terres de sang (un livre qui m’a bouleversé et instruit) pour La Revue nouvelle, mais aussi pour l’avoir écouté à deux reprises à Bruxelles. J’ai par ailleurs eu des contacts avec L’institut des sciences de l’homme de Vienne (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) dont il est membre, dans le cadre d’une rencontre des magazines européens Eurozine à Gdansk. Enfin, l’Ukraine m’est très chère. Ce livre fut difficile à recenser pour les raisons expliquées en début d’article : le souci du concret et des rencontres, sa forte dimension autobiographique, le tissage de plusieurs registres, l’engagement de l’auteur, l’actualité brûlante. Il nous met évidemment en garde, si nécessaire, contre toutes les illusions des « libérations » après la chute du dictateur et de son régime, sans tenir compte des dynamiques sociétales qui peuvent soutenir une « liberté positive » au sens de Snyder. L’exemple de la Syrie, parmi d’autres, invite à rester prudent. Pour rester sur notre continent, il suffit de penser à la terreur qui a succédé à la révolution française. La démocratie et l’État social souhaité par Snyder pour les États-Unis sont l’aboutissement (provisoire ?) d’une très très longue histoire… Raphaël Glucksmann, quant à lui, demande aux Américains de rendre la statue de la Liberté à la France…

Sources

- Delahaye Luc, Winterreise, Phaidon, 2000

- Snyder Timothy, De la liberté, Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2024

- Snyder Timothy, La route pour la servitude : Russie – Europe – Amérique, Gallimard, 2023

- Snyder Timothy, De la tyrannie : vingt leçons du XXe siècle, Gallimard, 2017

- Snyder Timothy, Terres de sang : l’Europe entre Hitler et Staline, Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2012

- « Timothy Snyder, historien : « La liberté est ce qui rend l’histoire intéressante » », France Culture, 7 février 2025

- Werth Nicolas, Poutine historien en chef, Gallimard, juin 2022

Sur Routes et déroutes

- Ayn Rand, libertarienne bolchevique ?

- Monographies de l’humain

- Crise dans la démocratie ?

- Recension de Terres de sang : l’Europe entre Hitler et Staline

- Quatorze millions de morts, un rendez-vous mondain ?

- À l’épreuve des totalitarismes

Sur le corps

Notes

[1] La statue de la Liberté ou « La Liberté éclairant le monde » fut inaugurée en 1886 pour le centième anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis. Ce que l’on ne sait peut-être plus aujourd’hui, c’est qu’il s’agit d’un cadeau du peuple français au peuple américain. L’architecte en est Viollet-le-Duc, qui fut remplacé par Gustave Eiffel après sa mort. C’est en quelque sorte « la tour Eiffel » de l’Amérique. Elle fut construite en France, démontée, transportée puis assemblée aux USA. La statue représente, on s’en doutait, la liberté et l’émancipation vis-à-vis de l’oppression. Donc « la liberté négative » selon Snyder.

[2] Le livre a été écrit et publié avant la seconde élection de Trump et ne connaît dès lors pas ses ambitions impériales, notamment au Groenland et au Canada (même s’il en avait déjà été question sous Trump I). On n’évoquera pas davantage ici la « mobilité cosmique » de Musk et quelques autres.

[3] Son origine japonaise n’y est peut-être pas pour rien. N’est-ce pas le philosophe hégélien Alexandre Kojève qui prophétisait la fin de l’histoire… au Japon ?

Cela va être très intéressant. Je me réjouis d’essayer de comprendre merci bernard

J’aimeJ’aime

Bonne lecture Marianne. Je crois que l’essentiel du livre est dans mon article, sauf quelques réflexions « critiques » que j’ai préféré laisser de côté. Elles concernent essentiellement les conditions historiques et sociologique des formes de liberté positive que préconise Snyder (tout comme moi). Cela serait trop long…

J’aimeJ’aime