Ayn Rand en 1943

(source Wikipédia)

Autrice née à Saint-Pétersbourg en 1905 et décédée aux États-Unis en 1982, Ayn Rand a non seulement écrit des scénarios de films, des pièces de théâtre et des romans cultes aux USA comme Nous les vivants (1936), La source vive (1943, qui inspirera Le rebelle de King Vidor) et surtout La Grève (1957), mais aussi des essais philosophiques – tels La vertu d’égoïsme (1964) et Capitalism : The Unknown Ideal (1966, non traduit). Sa pensée « objectiviste » et productiviste, individualiste libertarienne adversaire de l’État providence, a influencé des personnages aussi divers que Alan Greenspan (ancien président de la Réserve fédérale), Jimmy Wales (fondateur de Wikipédia), Le Tea Party, Donald Trump et Elon Musk. Son objectivisme scientiste a jeté les bases d’une « secte randienne » de « randroïdes », avec catéchisme et excommunications à la clef. Certains la comparent à la Scientologie. La résonance de son œuvre avec l’idéologie de la Silicon Valley n’est pas mince et elle irrigue une face du trumpisme. Raison majeure de nous intéresser à ce personnage et à ses affidés, à l’heure où son influence directe ou indirecte, sa philosophie comprise ou simplifiée, sont au cœur des menaces auxquelles nous sommes exposés. Ajoutons qu’elle était farouchement athée depuis ses douze ans, et portait un dollar autour du cou. C’est une couronne de fleurs en forme de dollar qui fut déposée à côté de son cercueil.

« Ma philosophie dans son essence, c’est le concept de l’homme en tant qu’être héroïque, avec son propre bonheur comme but moral de sa vie, avec l’accomplissement productif comme son activité la plus noble, et la raison pour unique absolu. »

Ayn Rand, postface à Atlas Shrugged (La Grève)

(traduit et cité par Mathilde Berger-Perrin, Ayn Rand. L’égoïsme comme héroïsme)

Ayn Rand, bolchevik « à rebours »

Timothy Snyder, De la liberté

J’ai découvert l’existence d’Ayn Rand, sa vie et son œuvre par le biais d’un documentaire passionnant (et effrayant) diffusé par Arte sur le capitalisme américain. Elle apparaît dans le troisième et dernier épisode, dans la séquence consacrée à la Silicon Valley et au libertarisme (à la vingt-troisième minute, après Elon Musk en Jaguar) : cheveux courts, accent russe, voix rauque, visage dur, profil d’une héroïne bolchevique de cinéaste soviétique futuriste[1]. Rand était passionnée de cinéma lors de sa jeunesse à Petrograd, et usera du motif d’étudier les techniques du cinéma américain à Hollywood pour quitter l’URSS et se rendre en Californie, où elle travaillera avec Cecil B. DeMille. Arrivée aux USA traumatisée par le bolchevisme, elle deviendra une passionaria du capitalisme et de l’individualisme « égoïste », de l’État « veilleur de nuit ». Et une farouche adversaire de l’État-providence, du New Deal de Roosevelt et de la Nouvelle Frontière de Kennedy..

Une bolchevique inversée ?

J’ai fait le choix de revenir sur l’origine russo-soviétique et la genèse de la pensée d’Ayn Rand, à l’époque où elle se nommait Alissa Zinovievna Rosenbaum, fille d’un pharmacien juif née en juin 1905 à Saint-Pétersbourg. Son père la surnommait Ayin en yiddish, ce qui signifie « yeux brillants » (ou « œil » en hébreu). Sa famille aurait voyagé en Europe durant l’été 1914 (selon Berger-Perrin, 2023)[2]. Elle avait donc 12 ans en octobre 1917. Sa famille s’enfuit en Crimée (Eupatoria) après la révolution où son père ouvre une pharmacie après confiscation de la première et de l’appartement familial, puis revient à Petrograd en 1922, où elle vit sous le joug bolchevique en appartement communautaire.

Photographie du passeport soviétique d’Alissa Rosenbaum

(source Wikipédia)

Alissa Rosenbaum entre à l’université en 1922, d’où elle est exclue comme « bourgeoise » avant d’être réintégrée, puis entame en 1924 des études à l’Institut d’État des Arts cinématographiques de Petrograd devenue Leningrad (renommée en 1924, après la mort de Lénine). Elle quitte l’URSS pour les États-Unis et arrive à New-York en février 1926. La ligne « futuriste » des gratte-ciel la fascine. Ajoutons qu’elle fut dès l’enfance passionnée par la littérature romanesque, surtout « l’esthétique du romantisme littéraire » (Berger-Perrin, op. cit.). Elle découvrit Victor Hugo, son auteur préféré, à l’âge de 10 ans… La majeure partie de son œuvre sera dès lors composée d’une philosophie libertarienne, exprimée principalement à travers de la fiction dans ses trois romans majeurs : Nous les vivants (1936), La Source vive (1943) et La Grève (1957).

Les composantes de la « fusée » Ayn Rand sont en place dès son arrivée aux USA, terre promise dont l’éthos individualiste et capitaliste du « self-made man » entre en résonance avec son rejet viscéral du communisme qu’elle a connu entre 1917 et 1926, soit entre 12 et 21 ans. D’une certaine manière, elle incarne une sorte d’intellectuelle bolchevique inversée, y compris dans son « futurisme » esthétique, productiviste et techno-industriel capitaliste. Voire dans son « look » de jeune intellectuelle radicale aux cheveux courts. Elle change de nom, Ayn faisant écho au surnom yiddish Ayin donné par son père, et Rand restant un mystère. Mais les initiales A.R. demeurent les mêmes.

Étant donné le volume considérable de ses écrits, j’examinerai deux œuvres matricielles : Nous les vivants, son premier roman, et un conte dystopique aux tonalités orwelliennes, Anthem, publié deux années plus tard. À partir de cette base, nous verrons l’affermissement de ses convictions idéologiques et son influence grandissante aux USA jusqu’à ce jour. Ce parcours, bien évidemment, s’inscrit dans l’histoire et la culture américaines qui accueillent et intensifient son rejet viscéral du collectivisme initial et son individualisme forcené. Ainsi que son futurisme techno-industriel qui s’incarne non plus dans des projets collectifs de fer et d’acier, voire « cosmiques », mais dans les créations de grands industriels capitalistes et d’architectes (elle sera proche de l’architecte Frank Lloyd Wright, qui est le modèle d’un autre architecte, Howard Roark, dans La source vive). La skyline de New-York est sa première vision en débarquant à Ellis Island (malgré la bruine) ou à Chicago, où elle est accueillie par une tante. Et elle change de nom. Alissa Rosenbaum devient Ayn Rand.

Autobiographie intellectuelle romancée

Dans sa préface de 1958 de Nous les vivants, publié vingt deux années plus tôt, Ayn Rand souligne bien l’importance de ce roman. Elle écrit d’abord, de manière très « randienne » : « On ne naît pas écrivain, on le devient, ou plus exactement un écrivain se fait lui-même » (souligné dans le texte)[3]. Puis le sujet central du texte : « Nous les vivants n’est pas un roman « sur la Russie soviétique », mais sur l’Homme versus l’État » (souligné dans le texte). Et enfin : « Aux lecteurs ayant exprimé quelque curiosité à mon égard, j’aimerais dire que Nous les vivants est ce qu’il y a de plus proche d’une autobiographie dans mon œuvre. Non pas au sens littéral, mais sur le plan intellectuel. Si l’intrigue est pure fiction, la toile de fond ne l’est pas. (…) Ma conception d’une bonne autobiographie réside dans le titre donné par Louis H. Sullivan au récit de sa vie : Autobiographie d’une idée. En ce sens seulement, Nous les vivants est mon autobiographie et Kira, mon héroïne, me représente. (…) ses idées, ses convictions et ses valeurs étaient et sont toujours les miennes. »

Première édition anglaise de Nous les vivants

(source Wikipédia)

Nous les vivants est un roman de plus de six cents pages (La Grève en fait plus de mille trois cents), publié en 1936 sans succès et republié dans les années 1960, après l’avoir été reconstitué et « expurgé » de certains passages « nietzschéens », ayant plu à des fascistes italiens répudiés par l’autrice (Laurent François, 2020). L’histoire commence par le retour de Crimée à Petrograd en 1922 de l’héroïne, Kira Argounova, et de sa famille après cinq années d’exil volontaire près de Yalta.

Le parallélisme, y compris des dates, avec la vie d’Alissa Rosenbaum est limpide. Le trajet et l’arrivée à Petrograd décrivent une Union soviétique misérable, puante, pouilleuse, affamée, caporalisée par les bolcheviques[4] et corrompue. Kira présente dès les premières pages des traits « randiens » affirmés et romantiques : individualiste, têtue (la tête ailleurs), hostile évidemment au régime, mais également transgressive amoureusement, en rupture avec sa famille et entamant des études d’ingénieur au grand dam de celle-ci. Cette dernière était très bien dotée avant la révolution, sans doute davantage que celle d’Alissa Rosenbaum qui faisait partie de la petite bourgeoisie (bien que la pharmacie soit située perspective Nevski).

Je vais parcourir ici cet épais roman « russe », aux descriptions très cinématographiques, qui entrenoue une relation amoureuse à trois (que Rand vivra dans son existence réelle) avec les réalités quotidiennes du bolchevisme entre Lénine (mort en 1924) et Staline (qui accède au pouvoir absolu en 1929), à l’époque de la NEP (« nouvelle politique économique » de libéralisation très éphémère, voulue par Lénine). Il s’agit d’une période de flottement. Le père de Kira espère l’intervention des Européens pour chasser les bolcheviques et croît à la NEP. Elle est marquée par des conditions de vie très dures (logement, alimentation, surveillance par les « instances ») et des espaces de liberté qui s’amenuisent. L’intérêt du livre est évidemment son caractère autobiographique : Ayn Rand y décrit le communisme naissant tel qu’elle le vécut en immersion, mais également la détermination de son héroïne Kira et de ses idéaux qui s’affirmeront aux USA. C’est la genèse de sa propre matrice de vie « égoïste » et idéologique qui est décrite de manière romanesque. Un livre-clé, donc.

La perspective Nevski en 1901

(source Wikipédia)

Kira est à la fois amoureuse de Léo, fils d’un amiral « blanc » fusillé par les communistes, et d’Andrei, bolchevique membre de la GPU. La passion amoureuse est réciproque. D’une certaine manière, ce trio amoureux fait écho à notre hypothèse de « bolchevique inversée » (le portrait de Kira est celui d’un « danseur futuriste » – au masculin dans le texte). La description que fait Ayn Rand de l’enfance ouvrière d’Andrei Taganov dans le quartier de Putilovksy est poignante. Son héroïsme romantique dans la guerre contre les Blancs à Melitopol, puis en Crimée l’est tout autant. Il sauve un officier blanc, puis lui donne son fusil à sa demande pour qu’il puisse se suicider à l’approche d’un fortin bolchevique. Le tout sur fond de soleil levant et de drapeau rouge. C’est en effet un homme possédé par la foi : « Un nouveau soleil est en train de se lever, comme on n’en a jamais vu. C’est la loi martiale. Nous vivons à l’aube d’une nouvelle ère. Nous sommes sur les chemins de ses premiers rayons. »

Léo, quant à lui, est un individu fier qui se trouve en butte au « système » bolchevique qui lui refuse emploi et tickets de rationnement en raison de son « origine bourgeoise », qui se fait rançonner par l’upravdom (gérant officiel de l’immeuble) de son logement nationalisé, qui n’a pas droit à un emploi parce qu’il n’est pas syndiqué, et pas le droit d’être syndiqué parce qu’il n’a pas d’emploi, etc. Mais Rand écrit de Léo : « Derrière lui, les hommes faisaient la queue. Des hommes humiliés, rompus, courbés, la poitrine creuse et les épaules voûtées, les mains jaunes, crispées et tremblantes. Quelques convulsions dans les profondeurs d’âmes éteintes, les yeux fixes, pleins de désespoir, une horreur morne, une file d’attente comme celle d’un parc à bestiaux. Il se tenait parmi eux, grand, droit, jeune, tel un dieu à la bouche encore fière. » En d’autres mots, un « clou qui dépasse » au milieu des Muselmänner du bolchevisme.

La vie quotidienne sous le bolchevisme naissant, décrite minutieusement par celle qui l’a vécue, est un mélange de misère noire (logement, santé, alimentation, transports, vêtements, eau et électricité, chauffage), de corruption et de passe-droits, de grands slogans révolutionnaires en majuscules dans le texte, de dénonciations et de remontrances « prolétariennes » affichées au journal mural de la Maison du paysan où travaille Kira dans un de ses emplois temporaires. Orwell avant Orwell : « Nul n’osait ignorer le doigt puissant du journal mural quand il pointait vers vous. (…) Tout le monde s’inclinait avec respect face à son verdict ».

Le soviet de Petrograd en 1917

(source Wikipédia)

À la fin de la première partie du livre, la répression du régime et les conséquences de la misère matérielle se conjuguent, en parallèle avec le trio amoureux (la relation entre la jeune femme et le bolchevique Andrei se concrétise au même moment, dans un étrange chassé-croisé) : Kira est épurée de son Institut parce que d’origine « bourgeoise », Léo exclu de l’université pour des raisons similaires. Il est atteint par la tuberculose au même moment. Malgré tous les efforts de Kira, elle ne peut lui trouver une place dans un sanatorium, « réservés aux prolétaires syndiqués et membres du parti ». Elle n’a plus qu’à jouer une dernière carte : sa relation avec Andrei. C’est après une demi-nuit amoureuse avec Andrei qu’elle obtient l’argent pour faire soigner Léo dans un sanatorium de Crimée. Mais sa relation est sincère. Kira est amoureuse de deux hommes à la fois : un membre de la GPU et un anti-communiste. Elle s’écroule en voyant le train quitter la gare de Petrograd pour la Crimée.

Domination et manipulations

La seconde partie de Nous les vivants s’ouvre en 1924, au moment où Petrograd devient Leningrad, après avoir été Saint-Pétersbourg. Ayn Rand commence par une description assez lyrique de cette ville et de ses origines, qui résume de manière concrète et incarnée sa philosophie « architecte » et « naturaliste » (au sens de Descola : l’homme est séparé de la nature qu’il domine, exploite et transforme).

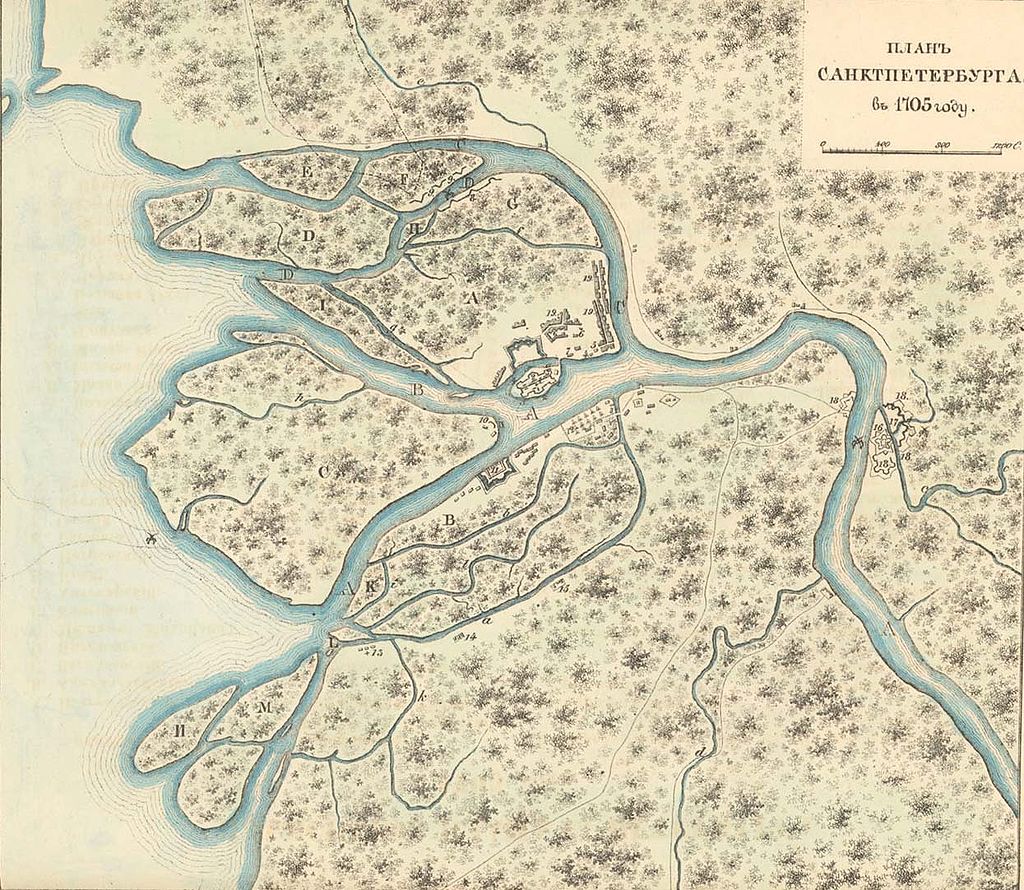

Ce portrait de sa ville natale est comme une ode à l’action victorieuse des hommes sur la nature (les marais insalubres qui furent comblés par des soldats au prix de milliers de morts), de la pierre sur le végétal, de la volonté d’un seul exécutée par la masse : Pierre le Grand, curieusement pas nommé – mais c’est « une ville de pierres ». Et il y a ces phrases sans appel : « Petrograd n’est pas née. Elle fut créée. (…) une ville érigée par l’homme contre la volonté de la nature. (…) Les villes poussent comme des champignons, comme la mauvaise herbe. Petrograd n’a pas poussé. Elle est née achevée. Petrograd est étrangère à la nature. Elle est l’œuvre de l’homme (…) d’un homme qui savait ce qu’il voulait ». Selon Heller (2009), Rand se serait également inspirée de Pierre le Grand pour le personnage de l’architecte Howard Roark dans La source vive.

Les origines de Saint-Pétersbourg en 1705

(source Wikipédia)

Je m’en tiendrai à l’essentiel de la suite de cette « autobiographie intellectuelle » pour notre sujet. Le trio amoureux y occupe une importance singulière, mais d’abord « insue » des deux hommes. Kira n’y est pas décrite comme une manipulatrice perverse, mais bien comme une amoureuse sincère. Je me risquerai à postuler que cette disposition, qui fut celle de Ayn Rand (avec son mari et l’élève de celui-ci), n’est pas étrangère à sa philosophie « égoïste radicale ».

L’avidité des « spéculateurs » de la NEP, alliée à la corruption d’un cadre bolchevique, va tisser le piège dans lequel tombera Léo, revenu guéri de Crimée sans savoir que c’est l’argent d’Andrei, l’autre amoureux de Kira, qui avait payé à son insu son séjour dans un sanatorium privé. Léo devient une figure d’entrepreneur privé risque-tout, pris en tenaille entre corruption maffieuse, goût du lucre et pouvoir bolchevique qui finira par mettre fin à la NEP et partir à la chasse des « ennemis intérieurs ». Le trio amoureux ne peut plus être gardé secret par Kira, il éclate au grand jour lors d’une soirée où l’entrepreneur et l’homme de la GPU sont présents.

La politique bolchevique, après la mort de Lénine en 1924, faseye « de gauche à droite », entre poursuite de la NEP et collectivisation totale qui va se mettre en place avec Staline. Le livre se termine avant l’avènement de Staline, mais les épurations s’intensifient avec « la lutte contre le trotskysme » (Ayn Rand connaît la suite de l’histoire quand elle écrit le livre, publié en plein stalinisme). Andrei est lui-même menacé.

Déportations, corruptions

Quant à Kira, sa vocation s’affirme : « Elle observait un immeuble en construction. (…) Étonnée, elle se demandait pourquoi elle ne se trouvait pas là-haut, sur l’échafaudage, donnant des ordres comme l’homme à la pipe. Quelles étaient les raisons qui l’empêchaient d’accomplir ce travail, le travail de sa vie, son seul désir ? (…) « Peut-être … un jour… ailleurs » ». Un « ailleurs » qui va s’imposer de plus en plus, au fur et à mesure que les menaces (épurations, visites domiciliaires de « vestes de cuir », « limousines noires », endoctrinement idéologique, interrogatoires…) se multiplient et s’intensifient. Comme l’écrit Rand dans son style imagé à propos du danger qui pèse sur Léo : « Cette chose immense, sans nom, qui s’approchait de lui très lentement et qui avait englouti tant de gens. »

Des déportations en Sibérie d’où « ils ne reviendront jamais », touchent ses proches, l’étau se resserre, notamment sur Andrei qui est à la GPU. Le roman se dirige vers son dénouement pour les trois personnages principaux, dont Kira est le foyer incarnant le désir et la voix d’Ayn Rand. Les deux hommes veulent quitter l’URSS avec Kira. Mais cette dernière semble choisir Léo qui, lui, ne veut pas partir, alors qu’Andrei le lui demande. L’héroïne de Rand est au centre de la toile.

Le trio va se dissoudre dans une suite dramatique d’événements. Léo se comporte en « grand seigneur » qui n’a peur de rien et fait de la spéculation. Il est de mèche avec des cadres communistes corrompus. Pour que ces derniers soient épargnés par la répression, c’est Léo qui sera désigné comme le seul responsable dans un procès public. Andrei, sous pression, est chargé de l’arrêter chez lui, quelques minutes avant que Kira n’arrive chez son amant. Elle assiste à l’arrestation. Le trio est réuni dans le dévoilement de la relation amoureuse de Kira et Léo. Ce dernier est emmené à la GPU.

Pour « les vivants »

Comme dans ses romans postérieurs, la fin du livre contient un véritable manifeste sous forme de monologues dans une situation romanesque dramatique. C’est d’abord Kira qui affronte verbalement Andrei à son domicile, où elle a fait irruption après l’arrestation de Léo. C’est ensuite Andrei qui reprend l’argumentaire de Kira dans un exposé sur « la situation agricole » (Ayn fait allusion aux révoltes paysannes antérieures, notamment celle de Tambov en 1922, qui seront réprimées par des massacres) qu’il détourne en discours violemment antisoviétique.

Le point commun est un plaidoyer pour « la vie » de l’individu contre l’emprise collectiviste écrasante. Kira est évidemment une fois de plus le foyer de cette révolte individualiste contre le bolchevisme. En voici quelques extraits significatifs. Kira dit à Andrei, après l’arrestation de Léo par ce dernier : « Des centaines, des milliers, des millions. Des millions de quoi ? D’estomacs, de tête, de jambes, de langues et d’âmes. Et peu importe s’ils ne vont pas ensemble. Ce ne sont que des millions. Simplement de la chair. De la chair humaine. Et ils ont, enfin cela a été enregistré et numéroté, tu sais, comme des boîtes de conserve sur une étagère. Je me demande s’ils sont enregistrés au poids ou à l’unité » (souligné par Ayn Rand).

Le message est clair et imagé : les individus sont réduits à des choses, des Stücken diraient les nazis. Non pour être gazés, mais pour servir de pièces malléables à l’édification du projet communiste jusqu’à l’épuisement : centrales électriques, barrages, kolkhozes, aciéries, camps de travail… On pense évidemment à « Cette chose immense, sans nom, qui s’approchait de lui très lentement et qui avait englouti tant de gens. »

Face à ce monstre collectiviste qui traite les individus humains comme des pièces, des pavés pour construire une route vers le Paradis socialiste, Kira oppose la vie. Nous, les vivants, s’opposent à l’État et au parti unique : « Qu’est-ce qui est vivant selon toi ? Pourquoi crois-tu que je sois vivante ? Parce que j’ai un estomac, que je mange, que je digère mes aliments ? Parce que je respire, parce que je travaille pour produire plus d’aliments à digérer ? Ou parce que je sais ce que je veux ? Et cette chose qui sait comment vouloir, n’est-ce pas la vie elle-même ? » (je souligne)

Et elle poursuit : « Mais vous avez essayé de nous dire ce que nous devions vouloir. Vous êtes venus comme une armée solennelle apporter une nouvelle vie aux hommes. Vous avez arraché à leurs entrailles cette vie dont vous ne saviez rien en leur disant qu’ainsi serait leur vie. (..) Vous êtes venus et vous avez interdit aux vivants de vivre. Vous nous avez tous enfermés dans une cellule de fer dont vous avez refermé les portes hermétiquement, jusqu’à ce que les vaisseaux de nos esprits explosent ! » (je souligne). La vie, on l’aura compris, c’est avant tout la liberté de l’esprit, la liberté de la volonté. De l’individu, pas du collectif.

Comme nous l’avons écrit, Andrei Taganov reprendra le même discours, parfois mot pour mot, en s’adressant au parti dans son exposé « sur la situation agricole ». Ce sera le mot de la fin pour lui. Après avoir été relégué dans un poste subalterne (« bibliothécaire au coin Lénine d’un club de ménagères »), il se suicide. Il ne fait plus partie des vivants.

Restent Léo et Kira, dont le sort se décide dans les ultimes pages du roman, après les funérailles « soviétiques » d’Andrei. Les deux derniers chapitres sont très violents, encore davantage que ceux qui précèdent. Léo décide de partir dans le Caucase avec une femme plus âgée dont il est devenu l’amant. Kira le traite de « gigolo » ; lui la qualifie de « pute ». La jeune femme reste seule à Leningrad et décide de faire sa demande de passeport pour partir « à l’étranger ». Sa demande est refusée et Kira décide de traverser clandestinement la frontière lettonne, à pied, la nuit et dans la neige. Elle rassemble toutes ses économies pour s’acheter des vêtements blancs (qu’elle transporte dans une petite valise) afin de ne pas être vue des gardes-frontières, et un billet de train vers une ville russe loin de la Lettonie[5]. Kira brouille les pistes, car elle change ensuite plusieurs fois de train pour se rapprocher du pays balte.

Je ne vais pas raconter la fin extraordinaire, haletante et tragique, d’une beauté mortelle, lumineuse et aurorale, très visuelle (les paysages, la blancheur, les lueurs, le garde-frontière Ivan, le sang qui coule sur la neige, l’obstination), parfois insoutenable. Son seul désir est de « sortir de là ». Et elle y réussi à sa manière. « Sa vie avait existé parce qu’elle avait su qu’elle pouvait vivre », écrit Rand. C’est une héroïne libre.

Ce roman, publié à l’âge de 31 ans, et sans doute écrit pendant plusieurs années (la gestation de ses œuvres était très lente), est profondément marqué par son expérience soviétique. Elle a quitté l’URSS en 1926, exactement dix années avant la publication de Nous les vivants. On peut poser l’hypothèse qu’elle a commencé de l’écrire peu après être « sortie de là ». Et dans une langue qui n’est pas la sienne (la romancière conservera un fort accent russe toute sa vie). C’est également un livre très brutal sur de nombreux aspects associés : vie sous le joug bolchevique, relations amoureuses, personnages intransigeants, corruption et trahison.

Les deux livres les plus connus de Rand : The Foutainhead (La source vive) et Atlas Shrugged (La Grève)

(source Wikipédia)

Égalité 7-2521

Rand publiera ensuite un conte dystopique, Hymne (Anthem, 1938), – qu’elle avait commencé d’écrire en URSS sous la forme d’une pièce de théâtre et qui était titré Ego –, dont je vais brièvement rendre compte. Elle fait lien avec Nous les vivants. Ce livre de moins de cent pages fut d’abord publié en Angleterre en 1938, puis « réécrit pour l’édition américaine en 1946 » selon l’éditeur français, Les Belles Lettres. Le roman 1984 d’Orwell parut en 1949 (et fut écrit en 1948 – les chiffres étant inversés pour le titre), ce qui signifie que le livre de Rand n’a pu être influencé par celui d’Orwell. Quand à l’inverse, nous n’en avons pas trouvé de traces, Orwell disant que son inspiration était Nous autres de Zamiatine (publié en 1920), parfois traduit sous le titre de Nous. Ce titre n’est pas anodin, car le « nous » opposé au « je » est au centre de la dystopie de Rand. Le livre de Zamiatine apparaît selon les critiques être une source commune à Rand et Orwell (mais aussi pour Giuliano da Empoli dans Le mage du Kremlin). Le sujet, dans les deux cas, est inspiré du totalitarisme soviétique. Ajoutons que nous avons ressenti dans notre lecture de Hymne une forte similitude avec l’atmosphère de 2084 : la fin du monde de Boualem Samsal, une dystopie totalitaire islamiste dans un pays imaginaire nommé Abistan, explicitement inspirée d’Orwell.

Première édition de Anthem (Hymne)

(source Wikipédia)

Hymne est un petit livre que j’ai lu d’une traite, pas tant parce qu’il est court, mais surtout parce qu’il est captivant, presque hypnotisant par sa radicalité binaire et son écriture simple, incisive, dramatique, et absolue. Dans ce récit, comme dans le roman précédent, la dimension visuelle et cinématographique habite le texte. De plus, l’intrigue est comme une prolongation du dernier chapitre de Nous les vivants, les deux héros (un homme et une femme) fuyant la Cité totalitaire à pied au péril de leur vie, en courant à toute allure vers la Forêt interdite dans laquelle ils finissent par trouver la liberté et leur individualité, leur Je délivré du Nous. Cet hymne constitue une sorte de concentré des enseignements de la vie sous le joug bolchevique d’Alissa Rosenbaum, un manifeste philosophique sous la forme d’une fiction, comme elle le fera encore par la suite.

L’histoire est simple. Un homme nommé Égalité 7-2521 (« gravé sur le bracelet en fer que tout homme porte au poignet gauche ») vit dans une Cité totalitaire dans laquelle le « je » est interdit. Il est le narrateur du récit, écrivant à la première personne du pluriel, « nous », cela jusqu’à l’avant-dernier chapitre. L’éditeur a d’ailleurs prévenu le lecteur : « dans le monde imaginaire et collectiviste imaginé par Ayn Rand, toute notion d’individualité est rejetée, le pronom « je » a disparu, remplacé par le pronom « nous », le narrateur s’exprimant ainsi au pluriel. De ce fait, les conjugaisons et accords employés pourront surprendre, ils tentent de restituer le sens du texte original ». Le numéro dystopique n’est pas tatoué dans la chair, comme à Auschwitz, mais nous n’en sommes pas très loin.

Le narrateur Égalité 7-2521 qui écrit le livre sait qu’il transgresse un interdit : « C’est un péché d’écrire ces lignes. C’est un péché de penser à des mots auxquels personne d’autre ne pense, et de les coucher sur une feuille de papier que personne d’autre ne lira. (…) Nous savons bien qu’agir ou penser seul est la plus grave de toutes les infractions. Nous avons transgressé la loi. La loi stipule que les hommes ne peuvent écrire que si le Conseil des Vocations les y autorise. »

Les institutions de la Cité portent des noms parents de celles imaginées par Orwell : Palais de la Détention Corrective, Palais du Conseil Mondial, Maison des Inutiles, Conseil des Érudits, Conseil de la Cité, etc. Le métier des habitants est décidé par le Conseil des Vocation qui octroie un Mandat de vie. Les hommes ne doivent pas penser aux femmes, excepté pendant la Période d’Accouplement durant laquelle chaque homme se voit assigner une femme par le Conseil d’Eugénisme. Ils sont envoyés pour une nuit dans le Palais d’Accouplement. Les enfants, bien entendu, sont enlevés à leurs parents et élevés dans des collectifs. Enfin, bien pire que chez Orwell, les « frères » passent la nuit dans des dortoirs. « La peur plane sur le dortoir et dans la rue. La peur traverse la Cité, une peur sans nom, sans forme. Tous la ressentent mais aucun n’ose en parler. »

La fuite hors de la Cité sera l’œuvre d’un couple, Égalité 7-2521 et la bien nommée Liberté 5-3000. Lors de la découverte d’un souterrain menant vers des vestiges du « monde d’avant » le monde totalitaire, le narrateur réinvente l’électricité et une lampe à incandescence (la Cité s’éclaire à la bougie et refuse le progrès techno-scientifique). Il souhaite naïvement présenter sa découverte au Conseil Mondial des Érudits, mais il suscite l’effroi de ses membres. Il est condamné au fouet dans les caves du Palais de la Détention Corrective. La scène est médiévale, mais il survit.

La maison sur la cascade de Frank Lloyd Wright

(source Wikipédia)

L’odyssée se termine par la formation du couple qui s’appellera bientôt Prométhée et Gaia, la traversée commune de la Forêt interdite, puis la découverte d’une maison dont l’architecture fait fortement penser à « La Maison sur la cascade » (1935-1939) de Frank Lloyd Wright (« La maison comportait deux étages et un toit étrange, plat comme un plancher. Il y avait plus de fenêtres que de murs, les fenêtres serpentaient tout autour de la maison »). Elle se trouve, comme celle de Wright, dont Rand connaissait bien les maisons, au-dessus d’un ruisseau. Le couple d’amoureux y élit domicile, passe du « nous » au « je », découvre à la fois la science, la liberté, l’amour, une chambre individuelle, les livres….

La chute de Hymne est sans appel : « Et ici, sur le portail de ma forteresse, je graverai dans la pierre le mot qui doit être mon phare et mon étendard. Le mot qui ne mourra jamais, même si nous devons tous périr dans la bataille. Le mot qui ne mourra jamais sur cette terre, car il en est le cœur, le sens et la gloire. Le mot sacré : EGO ».

« There is no such thing as society »

Ces deux livres successifs ont une structure de sens limpide, en lien avec l’immersion traumatique de l’autrice dans la Russie bolchevique. Elle prend exactement le contrepied de ce qu’elle a vécu, au profit d’une liberté individuelle qui se définit par le rejet du collectivisme et la foi dans la science et la raison. C’est une « liberté négative » touchant à peu près toutes les dimensions de la vie en société, et rejetant non seulement le communisme mais également les formes d’intervention de l’État dans la vie sociale (« There is no such thing as society », disait Margaret Tatcher, « C’est l’État qui est le problème » ajoutait Reagan en écho).

Rand était, par conséquent, adversaire du New Deal de Roosevelt, partisane de la privatisation quasi générale, y compris des routes et de la sécurité sociale. Son concept de liberté est « simplement » l’absence d’entraves collectives à l’individu, comme si cette liberté « se tenait toute seule » et se dirigeait automatiquement vers « le bien commun ». Une « main invisible guidant les individus libres », ce qui fait penser, de manière inversée, aux « lois de l’Histoire collective » de Marx-Lénine.

Pour paraphraser le dernier du couple, on pourrait dire que pour Rand « le progrès c’est l’individualisme égoïste et l’électrification privée ». C’est d’ailleurs, nous l’avons vu, le schème directeur positif de son conte dystopique : le narrateur découvre à la fois l’électricité et la liberté individuelle « égoïste ». Mais également l’amour d’une femme. Contentons-nous d’examiner pour finir les deux premiers éléments à la lumière de notre hypothèse sans entrer dans les méandres de l’amour libertarien, surtout chez Rand…

Ce qui est frappant, c’est le caractère totalement binaire de sa philosophie de la vie humaine et de ses idées politiques sur base de ces deux livres. La suite de sa vie et de son œuvre verront apparaître certaines nuances et des oppositions au libertarisme (qui se structurera dans les années 1960 aux USA) sur différents points que nous ne pouvons développer ici. Mais elle prône l’individualisme égoïste radical, la foi en la science et la raison, le productivisme industriel et l’exploitation sans limites de la nature, le culte de la liberté (mais qui est la seule liberté négative), le rejet total de toute forme de « nous ». La social-démocratie est pour elle une dangereuse forme de collectivisme, ce qui rejoint un axe majeur de la culture politique américaine, qui a triomphé avec la seconde victoire de Trump et son alliance avec les oligarques libertariens de la Silicon Valley.

Liberté négative et liberté positive

À ma surprise, j’ai découvert, après la formulation de mon hypothèse intuitive de « bolchevisme inversé » chez Rand, que la comparaison entre libertarisme et bolchevisme avait été faite par l’historien américain Timothy Snyder dans son livre De la liberté. Ce dernier ouvrage, en partie autobiographique (dans lequel l’Ukraine est très présente)[6] et richement documenté, est consacré à une critique de la « liberté négative » (« freedom from ») qui domine aux USA, avec ses conséquences politiques nationales et internationales. Snyder précise : « La liberté négative se définit comme la résistance à une contrainte extérieure : c’est la liberté que l’on acquiert lorsqu’on est opprimé et que l’on se rebelle, ou que l’on est emprisonné et que l’on s’évade. Elle est évidemment essentielle, mais elle ne peut être comprise sans la liberté positive. » (Grand Continent, 15 février 2025)

Livre de Timothy Snyder

(source Gallimard)

Dans cette interview accordée à Grand Continent, Snyder ajoute : « je suis frappé par certaines similitudes entre les milliardaires de la Silicon Valley et les bolcheviks les plus radicalisés. Ce qui me frappe particulièrement, c’est cette croyance quasi messianique qu’il existerait un moment de rupture absolue où l’on pourrait échapper aux contraintes du temps et des structures existantes, et repartir à zéro. » (je souligne) Et il ajoute : « Au fond, ce que ces deux idéologies partagent, c’est une conception purement négative de la liberté. L’idée est de nous libérer — de la propriété privée pour les bolcheviks, du monde physique pour les technophiles — sans réelle vision de ce qui advient ensuite. » Ajoutons que Snyder qualifie Rand de « bolchevik à rebours ».

Dans le cas de Rand, dont l’idéologie est bien antérieure à l’avènement des technologies de la Silicon Valley, il s’agit de s’affranchir du « nous », de la société, de l’État, et pas seulement du « nous totalitaire ». Les deux livres dont nous avons rendu compte incarnent « l’évasion » dont parle Snyder, même s’il s’agit de la fuite vitale et périlleuse hors du système totalitaire. Mais, ensuite, l’idéologie libertarienne de Rand, qui s’est convertie à la culture américaine ultra-libérale, avance que les monades individuelles s’accorderont par la raison et par les lois du marché en poursuivant leur intérêt « égoïste ». Mais n’y a pas vraiment de « liberté positive » (« freedom to »), qui œuvre à une création commune, en bonne partie collective en amont et en aval. En effet, « personne ne devient un individu seul » écrit justement Snyder (2024). Pour paraphraser Tatcher, « There is no such thing as a lonely free individual ».

Bernard De Backer, avril 2025

Complément du 9 août 2025. « Chez Ayn Rand, l’irrésistible attirance pour la domination du « mâle alpha » façon Elon Musk », Le Monde du 9 août 2025. « Jusqu’à une période récente, le patron de Space X avait peu mentionné l’écrivaine, hormis dans une allusion sur X (Twitter à l’époque), en 2012, à son influence sur le jeu vidéo Bioshock (dont il raffole) et dans une citation à l’origine incertaine, dans laquelle il qualifie son œuvre d’aimable lecture adolescente. Mais, depuis 2020, ses posts exsudent de références à l’œuvre d’Ayn Rand. »

Complément du 23 juillet 2025. La Atlas Society, vouée à l’oeuvre de Ayn Rand, est longuement évoquée dans une série d’articles du Monde consacré aux milliardaires libertariens de la tech, dont Peter Thiel. L’article sur Thiel fait frémir…

Complément du 18 juin 2025. La lecture du « Libelle » de Sylvie Laurent, La Contre-révolution californienne, est éclairante sur les alliances idéologiques entre la Tech et Ayn Rand. Mais également sur Reagan et la Californie (dont il fut gouverneur) qui ne semble pas être ce bel Eden démocrate qui s’oppose à Trump. Un petit chapitre, « L’équation d’Ayn Rand », est consacrée à l’influence de cette dernière. Mais, malheureusement, en passant sous silence son vécu bolchévique et les deux livres que nous avons recensés : Nous les vivants et Hymne.

Complément du 25 avril 2025. « Comment le néolibéralisme décomplexé a détricoté le monde reconstruit après 1945« , Le Monde, 25 avril 2025. Extrait : « Pour les économistes de Chicago, l’inflation résulte de l’intervention de l’Etat et des dépenses publiques. Seuls les marchés doivent fixer les prix et orienter les pratiques des agents économiques. L’Etat doit donc déréguler, privatiser, diminuer prélèvements fiscaux et sociaux pour laisser le plus grand champ possible à la concurrence sur les marchés, y compris ceux de l’emploi, de la santé, de l’éducation et de la culture. Le principe philosophique de ces conceptions est l’individualisme prôné par l’essayiste russo-américaine Ayn Rand, qui écrit dans les années 1950 plusieurs essais et romans vantant l’« égoïsme rationnel ».

P.S. Deux éléments concernant Ayn Rand ont suscité cette comparaison avec le bolchevisme, ou du moins avec l’intelligentsia russe radicale dont elle est issue. Le premier est son « style », à la fois physique et verbal, qui m’avait immédiatement frappé en regardant l’émission d’Arte. Je me suis dit : « elle en est ». Même si elle a pris le bord totalement opposé aux USA. Il y avait une parenté souterraine que j’ai d’emblée ressentie, une homologie des contraires, une sorte de tête-bêche. Le second aspect est évidemment sa philosophie politique de la tabula rasa (« du passé faisons table rase »), une sorte de syndrome de Münchhausen (pas au sens pathologique, bien entendu) de la « liberté comme autonomie auto-fondée des monades individuelles » dans son cas, bien décrit par Snyder, parlant de Rand comme d’une « Bolchevik à rebours ». Mais elle est aussi l’autrice d’une prose parfois splendide, comme le chapitre final de Nous les vivants. Remarquons le « nous » dans ce titre. Ajoutons la troublante ressemblance avec Zénitta Klupta, la mère d’Haroun Tazieff originaire de l’empire russe, dont le père était un médecin juif, mais avec des positions politiques diamétralement inverses (Zénitta était une sympathisante communiste qui aurait été « un agent de Moscou » lors de son exil en France et en Belgique). Elles vivaient toutes les deux sur la ligne du Nord-Express, l’une à Saint-Pétersbourg, l’autre à Dvinsk (l’actuelle Daugavpils en Lettonie). Notons par ailleurs qu’un des enfants d’Elon Musk (le dixième ou onzième sur quatorze aux dernières nouvelles) ne se nomme pas Égalité 7-2521, mais X Æ A-12.

Sources

- Berger-Perrin, Mathilde, Ayn Rand. L’égoïsme comme héroïsme, Michalon, 2023

- De La Porte Xavier avec Laurent François, « Avoir raison avec… Ayn Rand », France Culture, 2020 (5 épisodes)

- Laurent Sylvie, La Contre-révolution californienne, Seuil/Libelle, 2025 (voir le chapitre « L’équation d’Ayn Rand » pp 37-44) – livret lu après la publication de cet article et qui documente les racines techno-libertarienne de l’alliance entre l’extrême droite et la Tech libertarienne en Californie ; n’oublions pas que Reagan fut gouverneur de Californie

- Orwell Georges, Mil neuf cent quatre-vingt-quatre, Gallimard, 1950 (Nineteen Eighty-Four, Secker and Warburg,1949)

- Snégaroff Thomas, « Les oligarques de la Silicon Valley », anatomie d’un pouvoir sans limite, France Inter, janvier 2025

- Rand Ayn, Nous les vivants, Les Belles Lettres, 2023 (We the Living, 1936)

- Rand Ayn, Hymne, Les Belles Lettres, 2023 (Anthem, 1938)

- Rand Ayn, La Source vive, Plon, 2018 (The Fountain-head, 1943)

- Rand Ayn, La Grève, Les Belles Lettres, 2011 (Atlas Shrugged, 1957)

- Rand Ayn, interview de 1959

- Samsal Boualem, 2084 : la fin du monde, Gallimard, 2015

- Snyder Timothy, « Je suis frappé par les similitudes entre les milliardaires de la Silicon Valley et les bolcheviks les plus radicalisés », une conversation avec Timothy Snyder, Grand Continent, 15 février 2025

- Snyder Timothy, De la Liberté, Gallimard, 2024

- Tourbe Cédric, « Capitalisme américain. Le culte de la Richesse », Arte, 2025 (le documentaire est réalisé en 2023, avant Trump II)

- Vidor King, Le Rebelle, film de 1949 adapté de La Source vive (avec Gary Cooper)

Deux biographies d’Ayn Rand (que je n’ai pas lues), publiées la même année

- Burns Jennifer, Goddess of the Market : Ayn Rand and the American Right, Oxford University Press, 2009

- Heller Anne C., Ayn Rand and the World She Made. New York, Doubleday, 2009

Sur Routes et déroutes

- L’autonomie à l’épreuve d’elle-même

- Recension de Terres de sang de Timothy Snyder

- Les crimes du communisme entre amnésie et dénégation

- Que faire de Lénine ?

- Le mystère Oulianine

- Staline radicalisé par Lénine

- Monographies de l’humain

Notes

[1] Telle Kira dans Nous les vivants : « Elle n’avait pas les mouvements doux et fluides d’une femme, mais ceux d’un danseur futuriste, cassés, brutaux, précis, géométriques. »

[2] On reste étonné par ce voyage en pleine guerre. Si le départ a eu lieu avant l’ouverture des hostilités, je suppose qu’il s’est effectué par le Nord-Express qui reliait Petrograd à Bruxelles, puis Paris. Une autre jeune femme prit sans doute le même train à partir de Dvinsk (actuelle Daugavpils en Lettonie) jusqu’à Bruxelles en 1900 : Zénitta Illiassovna Klupta, la mère d’Haroun Tazieff. Fille d’un médecin juif, elle étudia à l’ULB, donna naissance à son fils Haroun à Varsovie en 1914. Après un séjour à Tbilissi (elle était bolchevique), elle s’établit finalement avec son fils et le poète Robert Vivier à Bruxelles (dans une cité-jardin de Boitsfort) au début des années 1920. L’origine apparentée et les choix politiques opposés de ces deux femmes donnent à penser. Mais quoi ?

[3] Cette phrase est proche de celle de Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient » (Le deuxième sexe, 1946), mais au sens inversé. D’un côté, c’est la société patriarcale qui « fabrique » l’identité féminine, de l’autre l’individu qui se forge lui-même.

[4] J’y ai retrouvé une description très proche de celle que j’avais imaginée pour le retour à la gare de Petrograd de Yeva dans Le Naufrage des Cadets. Le personnage de Yeva est inspiré par la vie de Zénitta Illiassovna Klupta. C’est aussi le cas pour le sinistre quartier ouvrier de Putilvosky, d’où est originaire Andrei Taganov, l’amant bolchevique de Kira. Je l’avais décrit de manière semblable dans la même fiction, lorsque Yeva arrive à Petrograd en 1917, étant sans doute inspiré par La grève d’Eisenstein.

[5] Cet épisode est aussi curieusement proche de celui que j’avais imaginé pour Yeva, dans Le Naufrage des Cadets. Mais son trajet géographique et politique est inverse. Elle veut rejoindre la Russie en 1916 en franchissant les lignes allemandes pour se rendre à Saint-Pétersbourg à partir de l’Estonie. Yeva porte aussi une petite valise à la main et traverse le lac Peïpous en barque avec son fils, avant de monter dans un train à Pskov. Elle participe à la révolution de février 1917. Dans sa petite valise, des messages et des documents bolcheviques qu’elle remettra à des militants dans le quartier ouvrier de Vyborg.

[6] De la liberté débute par un trajet en train de Kyiv à la frontière polonaise et se termine dans la région de Kherson. « J’ai rédigé la majeure partie de ce qui suit lors de trois voyages dans l’Ukraine en guerre » écrit Snyder dans sa préface. De très nombreux passages font référence à l’Ukraine, son histoire et le pays dans la guerre depuis 2014. L’auteur de Terres de sang et de Terres noires connaît très bien le pays et son histoire. Précisons que, curieusement, Snyder n’évoque pas Ayn Rand dans sa critique de la liberté négative. P.S. J’ai fin par trouver une référence à Rand dans le livre de Snyder. Il la qualifie dans une note (p. 158) de « Bolchevik à rebours ». Il y en a une autre, également dans une note en base de page (p. 309), dans une partie consacrée aux libertariens : « Sur les origines historiques, voir Jennifer Burns, Goddess of the Market : Ayn Rand and the American Right, Oxford University Press, 2009. Pour Snyder, Ayn Rand est donc associée aux « origines historiques » des libertariens, mais il n’en dit pas davantage.

Dis donc ! Tu es bien productif !

Brigitte

J’aimeJ’aime

C’est parce que je sais que le temps m’est compté, et de plus en plus chichement. Et les sujets s’enchaînent les uns aux autres, peu importe le nombre de lecteurs.

J’aimeJ’aime