« Le but vrai et légitime des sciences est de doter la vie humaine de découvertes et de ressources nouvelles. »

« La vérité est-elle jamais stérile ? Ne pourrait-elle produire des effets qui en valent la peine, et doter la vie de l’homme d’infinies marchandises ? »

Francis Bacon, XVIe siècle (cité par Mokyr)

Voici un livre robuste que j’attendais depuis longtemps, écrit par un économiste et historien néerlandais d’origine juive, Joel Mokyr, vivant et enseignant aux États-Unis. Un économiste qui s’intéresse de manière approfondie et documentée aux facteurs culturels de l’activité économique, c’est peu fréquent. Et, de surcroît, cet ouvrage publié en 2017 par la Princeton University Press et traduit chez Gallimard en 2019, se centre entièrement sur les conditions culturelles et politiques qui rendirent possibles les Lumières en Europe, puis la révolution industrielle. Ce qui signifie que Mokyr braque son projecteur sur les deux siècles qui précédèrent les Lumières, la période 1500-1700. Avec pour objectif de répondre à la question bien connue : « Pourquoi la Révolution industrielle s’est-elle produite en Europe et pas ailleurs ? » Ceci en comparant la situation sociopolitique européenne et chinoise à la même période. Alors que le thème de la décroissance est sur de nombreuses bouches, sans parler de la critique du naturalisme chez l’anthropologue Philippe Descola, il n’est pas inutile de se pencher sur ce qui a rendu la croissance possible, puis de se rendre consciente de ses limites avec les outils qu’elle s’est forgés. Suivons l’analyse de Mokyr dans La culture de la croissance. Les origines de l’économie moderne (2019). Et voyons comment c’est la fragmentation politique de l’Europe – qui lui est tellement reprochée aujourd’hui – qui fut en partie le secret de sa réussite, associée à l’unité culturelle de la « République des Lettres ».

Le livre de Mokyr est le fruit d’une série de conférences données dans le cadre de la Société Schumpeter – du nom de Joseph Schumpeter (1883-1950), économiste autrichien dit « hétérodoxe », influencé notamment par Max Weber – à Graz en Autriche, ceci en 2010. Comme souvent dans ce genre de circonstances, le livre a été élargi et développé à partir de cette matrice initiale pour former un texte de plus de cinq cents pages, abondamment sourcé (près de cinquante pages de bibliographie dans plusieurs langues). Sa structure interne va d’un examen initial des rapports entre activité économique et culture pour se clôturer par une comparaison entre la Chine et l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles, en passant par le cœur de l’ouvrage : la nature et les causes de la mutation culturelle européenne des élites intellectuelles et scientifiques entre 1500 et 1700 et son impact ultérieur sur les « esprits pratiques » (artisans, ingénieurs, industriels). Et les raisons pour lesquelles cette mutation ne s’est pas produite en Chine, sa croissance économique spectaculaire contemporaine étant le résultat d’une appropriation des productions scientifiques et techniques occidentales, ainsi que de l’idée de croissance, mais sans le libéralisme politique (contrairement au Japon).

L’analyse de l’auteur est très savante, construite et documentée, alliant la rigueur de l’argumentation historique, économique, politique et culturelle couvrant plusieurs siècles et plusieurs espaces européens, aux exemples concrets de certains « entrepreneurs culturels » majeurs, tels Francis Bacon et Isaac Newton. Mais c’est la dynamique transnationale de toute la « République des lettres » (l’expression date du XVIIe siècle) qui est passée au peigne fin, illustrant de quelle manière la fragmentation politique de l’Europe et l’unité culturelle d’une petite classe de lettrés allait permettre aux penseurs hétérodoxes et aux expérimentateurs d’échapper à la tutelle des Anciens et de la religion, de ses clercs et tribunaux, tout en composant avec eux (le « compromis baconien » ou la mystique de Newton) de manière sincère ou feinte. Le point de bascule est celui où le savoir devient légitimement un « savoir utile » permettant de « doter la vie humaine de ressources nouvelles » (Bacon), pour échapper à la répétition et à l’autorité des modèles du passé. Ceci non sans quelques paradoxes, le savoir nouveau étant parfois conçu comme un savoir primordial oublié…

Première revue scientifique germanique, Leipzig 1682

(Source Wikipedia)

Précisons que Mokyr aborde également in fine les conséquences de plus en plus préoccupantes puis désastreuses de la croissance économique sur les écosystèmes, dont la prise de conscience initiale était déjà présente au XIXe siècle, puis illustrée au XXe siècle par le livre Les limites à la croissance dans un monde fini (Rapport Meadows) publié en 1972, qui concerne l’impact écologique de la croissance économique et démographique. Mais on l’aura compris, son objet culturel est largement antérieur et balaie plus large que la seule accumulation des marchandises, car il implique la désacralisation de la nature et la déprise des modèles religieux, ainsi que l’avènement de la démocratie dans des sociétés qui se perçoivent et se construisent de plus en plus de manière autonome. Ces mutations sont à penser ensemble.

« Culture », économie et institutions

L’auteur commence par jeter les bases de son projet d’investigation en analysant les rapports entre économie et culture, de manière conceptuelle puis historique. Il affirme d’entrée de jeu : « L’histoire économique et l’histoire intellectuelle sont deux disciplines dynamiques et actives qui ne se recoupent guère, ce qui est un scandale » (nous soulignons). Puis d’ajouter immédiatement : « Par-dessus tout, la croissance économique moderne du « Grand Enrichissement » a été tributaire d’un ensemble de changements radicaux des croyances, des valeurs et des préférences : un ensemble que je désignerai par le mot « culture », malgré les nombreuses inquiétudes justifiées quant à l’usage abusif et les ambiguïtés de ce terme. » Autrement dit, ce sont les mutations dans les croyances, les valeurs et les préférences qui ont rendu possibles les changements économiques, et non l’inverse.

En d’autres mots, « La conviction fondamentale que le sort des hommes peut être continûment amélioré en approfondissant notre compréhension des phénomènes naturels et de leurs régularités ainsi que l’application de ce savoir à la production ont formé la percée culturelle de ce qui a suivi. » Et l’auteur précise l’objet de son livre : « Je me concentre sur la période 1500-1700, au cours de laquelle ont été posées les fondations culturelles de la croissance moderne. Celles-ci furent le fruit d’un ensemble de développements techniques et institutionnels et de changements culturels qui n’étaient pas destinés à produire ces résultats : leur nature profondément contingente est un thème récurrent de ces pages. » (Mokyr, 2019)

L’économiste se distingue donc nettement de l’analyse marxiste et de son hypothèse matérialiste « qui explique les changements de croyances et de savoir par la suprématie des structures économiques » (ibidem). On remarquera que les mutations économiques de la Chine contemporaine, importées de l’Occident et appropriées par elle, n’ont pas modifié la nature fondamentale des « superstructures culturelles et politiques », comme beaucoup d’observateurs l’ont cru naïvement. On pourrait faire le même constat pour la Russie. La Chine de Xi revient à un curieux mélange de Mao, Confucius et des Légistes, la Russie à l’orthodoxie eurasiste et à la tradition des mœurs. L’autorité des Anciens, du Ciel et de Dieu (inscrit dans la constitution russe actuelle), en quelque sorte. Mais revenons à Mokyr. Qu’entend-il par « culture » ?

En quelques mots (que le lecteur nous pardonne ces longues citations dans cette partie initiale), la culture est définie par Mokyr comme « un ensemble de croyances, de valeurs et de préférences susceptibles d’affecter les comportements, transmises socialement (et non pas génétiquement) et partagées par un sous-ensemble de la société. » Trois éléments sont donc constitutifs : les croyances, les valeurs et les préférences. Sans entrer dans les détails, précisons que pour Mokyr, « les croyances contiennent des énoncés de nature positive (factuelle) qui touchent à l’état du monde », « les valeurs concernent les énoncés normatifs sur la société et les rapports sociaux » et que les préférences « sont des énoncés normatifs sur des affaires individuelles comme la consommation et les affaires personnelles. »

Dans ce cadre, il accorde une grande importance aux croyances religieuses et à leur impact sur les relations entre les humains et la nature, certaines croyances rendant cette dernière inviolable et inconnaissable. Comme il l’écrit plus loin : « Si les croyances métaphysiques sont telles que manipuler et dominer la nature suscite un sentiment de peur ou de culpabilité, la créativité technique sera immanquablement limitée dans son champ et son ampleur. (…) Si la culture est fortement pénétrée de respect et de culte de la sagesse ancienne en sorte que toute innovation intellectuelle est jugée déviante et blasphématoire, la créativité technique sera pareillement contenue. L’irrévérence est une clé du progrès, mais l’anthropocentrisme également. » (ibidem, nous soulignons). Dans ce contexte, Mokyr souligne le poids pour l’histoire européenne « d’une croyance en un créateur qui a conçu un univers à l’usage des hommes, lesquels illustreraient Sa sagesse et Sa puissance en exploitant la nature. »

Blason et devise de la Royal Society : « Ne croire personne sur parole »

(Source Wikipedia)

Enfin l’auteur insiste sur la portée et la nature des liens entre culture et institutions (notamment politiques, mais également savantes comme la Royal Society, fondée en 1660, ou l’Académie française, en 1634) : « Croyances et préférences sont les « échafaudages » des institutions. En un sens, la culture forme les fondations des institutions en ce qu’elle leur fournit leur légitimité. » (ibidem) La croyance chrétienne légitime le monarque de droit divin, tout comme la culture nazie le führer, et la culture séculière la démocratie représentative et la liberté académique. Ceci pour faire très court.

Choix et évolution culturelle

Par ailleurs, la notion de culture telle que développée par Mokyr – et par bien d’autres en sciences sociales – n’est pas un ensemble figé comme le conçoit un certain culturalisme, mais bien un processus évolutif complexe, lent ou rapide. Pas seulement du fait de leurs seuls porteurs (individus, groupes) que des éléments culturels eux-mêmes, bien évidemment en interaction avec les individus et les collectifs. Il consacre de nombreuses pages à se distinguer d’une conception darwinienne de l’évolution culturelle (les meilleurs changements gagnent dans la lutte pour la survie), que nous ne pouvons développer ici. Ces évolutions passent par des discontinuités et des ruptures parfois contingentes, « la culture résistant au changement ». Dans de nombreux cas, il s’agit de sauts de puce avec des périodes de stagnation, voire de retour en arrière.

Ce qui est, selon lui, spécifique à l’Europe depuis la renaissance, c’est un changement initial lent, puis de plus en plus rapide, auto-entretenu et profond : « L’histoire est parsemée d’épisodes de fleurissement scientifique et technique, mais celui qui s’est produit en Europe après 1700 fut à bien des égards unique (…) quand l’évolution culturelle a commencé à impliquer la persuasion concernant les principes naturels qui font marcher les techniques, le jeu de l’innovation en a été à jamais changé, et les sauts techniques de plus en plus discrets sont devenus toujours plus fréquents. Tel est, en fin de compte, le récit sous-jacent du Grand Enrichissement. » (Mokyr, ibidem) En d’autres mots, quelque chose s’est progressivement emballé et n’a pu être arrêté par ceux qui avaient intérêt à ce que cela ne change pas (pouvoirs religieux, pouvoirs politiques, élites bénéficiaires des anciens modèles, etc.).

L’auteur consacre un chapitre à la question du choix divergent par rapport à la transmission verticale (parents), oblique (éducateurs hors de la famille, dont les clercs religieux) ou horizontale (pairs, médias) des modèles culturels, se reproduisant par la socialisation, l’apprentissage et la persuasion. Même dans le cas du « choix », ce dernier est contraint par « le menu des choix » qui lui est offert et dans lequel il y a des options. Comme il écrit avec humour : « il est peu plausible qu’une personne née dans la Mongolie médiévale pût adopter les croyances métaphysiques de Maïmonide. Il est donc probable que les individus ressembleront culturellement à leurs parents, mais l’ampleur exacte de la ressemblance est un élément endogène de la culture ainsi que des environnements institutionnels et techniques. » On retrouve ici, mutatis mutandis, la distinction entre « sociétés froides » et « chaudes » faite par Lévi-Strauss. Le tout débouche sur une schématisation très fine de la transmission intergénérationnelle des traits culturels (p. 73). Mokyr en déduit que plus la transmission verticale est dominante, plus les enfants « sont des copies au carbone de leurs parents », sauf erreurs ou « taux de reproduction différentiels ». « Les rebelles sont des « clous qui dépassent » et sont donc enfoncés. » L’exposé est technique et un peu « économiciste », mais nous paraît éclairant. Le propre de l’économie (et des sociétés) modernes est l’augmentation de la transmission non parentale, par la socialisation oblique et horizontale, ce qui accroît les possibilités de changement. Le phénomène s’accentue évidemment avec l’accélération de la mobilité des personnes et des messages (et la diminution de l’autorité parentale et religieuse).

Biais de l’évolution culturelle

Avant d’aborder le cœur de son sujet, la période 1500-1700 en Europe qui a vu « multiplier les innovations en tout genre », Mokyr évoque « les biais de l’évolution culturelle ». En résumé, le biais est une certaine configuration identifiable « qui amène des individus à choisir un élément culturel plutôt qu’un autre. » Ces biais peuvent être de natures diverses : le biais lié au contenu (qualité inhérente de la variante culturelle), le biais direct (autorités ou experts reconnus, ce que l’on appelle aujourd’hui « les influenceurs »), le biais de cohérence ou de confirmation (avec leurs croyances ou stéréotypes antérieurs – la « bulle cognitive » de nos jours). Notons ici que le « biais de contenu » peut battre en brèche le « biais de confirmation » qui, lui, tend à la répétition de la même famille de contenus. Mokyr aborde d’autres biais, comme le modèle (par imitation d’un modèle, d’un individu qui mérite d’être imité), la rhétorique (la persuasion d’un être charismatique, son élégance d’expression), biais de fréquence-dépendance ou biais du conformisme (croire ce que croit la majorité des gens autour d’eux), biais de rationalisation (intériorisation d’institutions et de normes) et biais de contrainte (force contraignante des autorités qui fait que l’on fait « semblant d’y croire », jusqu’au moment où les autorités s’écroulent). Enfin, le biais d’évènements saillants (le pouvoir d’encadrement culturel de catastrophes, comme la Peste noire ou l’Holocauste).

Carte de l’Europe au début du dix-septième siècle

(Ortelius, source Wikipedia)

Le modèle d’analyse élaboré par l’auteur avant d’aborder l’époque concernée (1500-1700) est donc complexe et précis (nous n’en présentons qu’un résumé ici, le lecteur intéressé pourra se rapporter au livre), mais apparaît comme un préalable pour analyser finement les raisons de la singularité européenne. Ceci pour expliquer la dynamique qui s’est mise en route avant les Lumières et la révolution industrielle, par le biais des « entrepreneurs culturels » et du réseau transnational des élites intellectuelles ouest-européennes qui formèrent la « République des lettres » (puis celle des sciences).

L’armée « à la Cortès » des entrepreneurs culturels

Nous arrivons au cœur de l’ouvrage, avec son langage économique des « entrepreneurs » appliqués au « marché culturel ». L’entrepreneur culturel fait partie d’un groupe très restreint qui forme, selon l’expression d’un auteur cité par Mokyr, « une armée à la Cortès ». Il est celui (plus que celle, à l’époque) « qui perçoit des anomalies entre les croyances relatives au monde et la réalité des expériences et profite de la disparité pour promulguer une idéologie ou une intérprétation nouvelle. » (Mokyr, ibidem) En un mot, ce sont des personnes qui arrivent à penser « hors cadre » et à influencer les autres, une partie significative des autres, les élites intellectuelles. C’est un phénomène de transmission culturelle de « un vers la multitude » (Mokyr cite les noms de Marx et de Freud comme exemples aux XIXe et XXe siècles). Ceci ne signifie pas, aux yeux de l’auteur, que l’Histoire soit faite par des individus, mais bien que certains d’entre eux arrivent, dans un contexte favorable, à coordonner des éléments culturels pour en élaborer des ensembles cohérents et à faire un nombre suffisant de « convertis ». Bien évidemment, la survenance des idées nouvelles chez certains plongent dans des déterminants individuels et collectifs profonds.

Toujours est-il que certains entrepreneurs arrivent à s’imposer sur le « marché des idées », d’abord auprès d’une petite élite, et ensuite par capillarité – disciples, acolytes, « apôtres », épigones – vers un plus grand nombre. Et, comme le dit Mokyr, « les entrepreneurs culturels qui réussissent le mieux sont ceux qui sont juchés sur les épaules des autres. » Ce qui vaut, nous le savons bien, autant pour Marx que pour Freud qui ne sont pas des génies solitaires, comme ils l’ont parfois prétendus. Bien entendu, leurs idées nouvelles se heurtent à ceux qui bénéficient d’une rente des idées anciennes et leur opposent une vive résistance, voire des moyens coercitifs violents. Mokyr va illustrer son propos à travers deux entrepreneurs culturels très importants pour l’Europe, Francis Bacon (1561-1626) et Isaac Newton (1642-1727)

Bacon et Newton : innovation et « formation de compromis »

Mokyr consacre un chapitre à chacun de ces deux personnages anglais illustres. Nous nous centrerons brièvement sur leur apport central, ainsi que sur leur relation à la religion, aujourd’hui méconnue. Francis Bacon (né en 1561 sous le règne d’Élisabeth Ire) est, selon Mokyr et de nombreux d’autres, « d’une importance unique dans le développement de l’Occident. » Un personnage aristocratique très particulier, en tout cas, à la fois homme d’Etat (membre de la chambre des Communes, Procureur général et Chancelier), scientifique amateur et philosophe auteur d’une œuvre importante, dont le célèbre Novum Organum (1620). Il est considéré comme le père de l’empirisme. Sa « grande idée » serait que « le savoir devait porter des fruits dans la production », que « vérité » et « utilité » sont complémentaires, à savoir les sciences et les technologies – les « arts libéraux » et les « arts mécaniques » en langage de l’époque. Le savoir doit donc être « utile », comme l’illustre la phrase de Bacon citée en épigraphe : « Le but vrai et légitime des sciences est de doter la vie humaine de découvertes et de ressources nouvelles. » Le progrès a été jusqu’ici entravé par une révérence excessive pour le passé (l’Antiquité, à l’époque de Bacon). Savoir et expérience dans le réel doivent être noués, ce qui est le fondement de l’empirisme.

Francis Bacon

(source Wikipedia)

Bacon n’était pas véritablement un scientifique et aucune découverte importante n’est liée à son nom. De plus, il avait une « croyance adamite », à savoir qu’il pensait que la recherche consiste à redécouvrir une sagesse originelle déjà révélée à une époque antérieure (avant la Chute) mais perdue et déformée. Même s’il a eu de nombreux précurseurs (dont Paracelse) et que la science expérimentale n’est pas née avec lui, il est cependant considéré comme « son père », par opposition à la connaissance déductive, qui était encore dominante en son temps. Ainsi que l’écrit Mokyr : « Cela faisait déjà longtemps que l’on doutait de ces croyances [ndlr : qu’aucune expérience ne pouvait éclairer le monde naturel], mais la philosophie de la science de Bacon s’ajouta à l’œuvre de Galilée pour montrer qu’elles étaient fausses. » Comme « entrepreneur culturel », il a joué le rôle d’un penseur synthétique et extrêmement influent, considéré après coup comme un « prophète du progrès économique ».

Sur le plan religieux, Mokyr note que Bacon, outre sa « croyance adamite », s’intéressait « plus à la magie qu’à la technologie » et qu’il ne faut pas dresser de lui un portrait anachronique « d’un avocat prescient et « moderne » ». Sa foi dans la science était soutenue par la croyance qu’il répondait ainsi à un appel divin. D’où l’expression de « compromis baconien », forgée par l’historien des sciences James Moore que cite Mokyr, pour désigner « un modus vivendi entre religion et philosophie naturelle ». La « fin véritable de la connaissance », écrit Bacon, est « le rétablissement et la restauration de l’homme (…) dans la souveraineté et la puissance (…) qui étaient les siennes dans le premier état où il fut créé » (Bacon, Valerius Terminus, 1603). Il y avait donc une forme de millénarisme religieux dans la foi scientifique de Bacon. Mais cela lui permettait aussi d’échapper au harcèlement clérical, phénomène que l’on retrouve chez nombre de membres de la « République des Lettres ». Terminons ce portrait de Bacon en ajoutant qu’il fut l’inspirateur de la Royal Society (in extenso : « Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge » fondée après sa mort en 1660 et qui sera dirigée pendant vingt-quatre ans (1703-1727) par Newton et dans laquelle oeuvrèrent plusieurs scientifiques du continent européen, dont des Allemands (même si l’Allemagne n’existait pas encore comme État). Sa devise était Nullius in verba (« ne croire personne sur parole »). L’un de ses fondateurs, Willkins, fut l’un des premiers à militer en faveur d’un langage scientifique commun, permettant aux scientifiques de différentes origines de « réparer les ruines de Babel ».

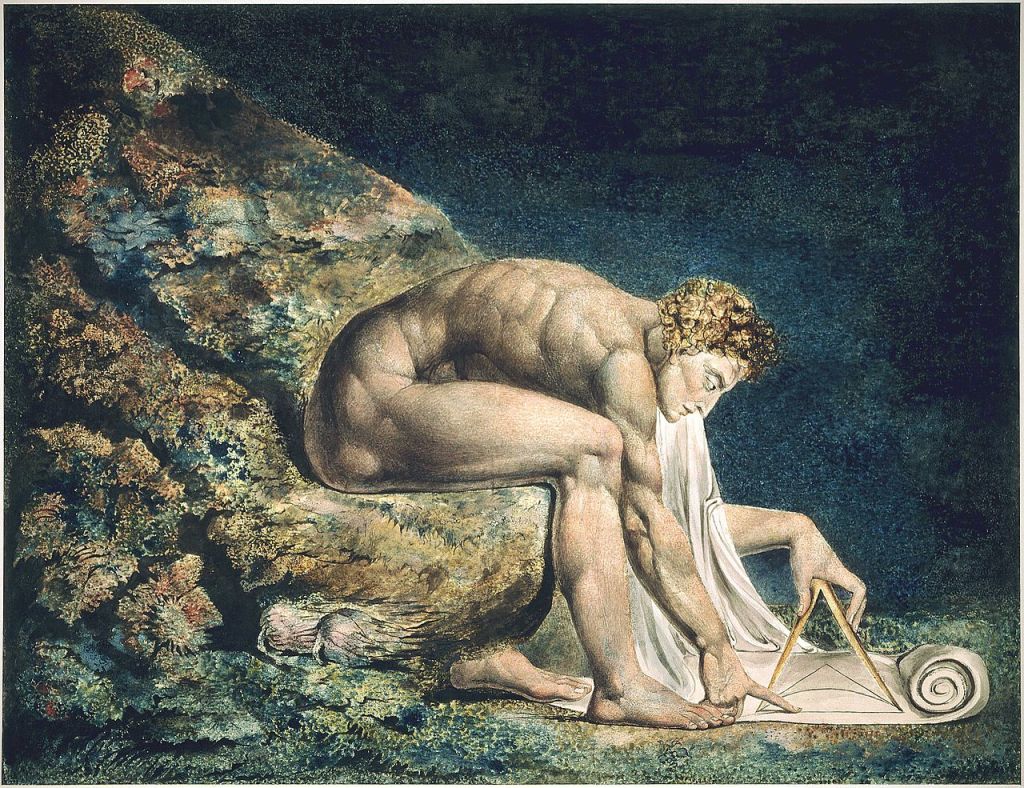

Newton par le peintre William Blake

(source Wikipedia)

Le compromis entre religion et science était sans doute encore davantage à l’œuvre chez Newton, autre « entrepreneur culturel » éminent décrit par Mokyr. À la différence de Bacon, Newton était un scientifique et de grandes découvertes sont liées à son nom (optique, mécanique, mathématiques…), à commencer par les lois de la gravité universelle exposées dans son Philosophiae naturalis principia mathematica. D’un tempérament solitaire, craintif, secret, voire ésotérique, son « biais » était de contenu et pas rhétorique, pour reprendre la classification de Mokyr. Son apport fondamental est de joindre l’empirisme de Bacon et les mathématiques de la physique, héritées de Galilée. Mais il fut aussi passionné par la numérologie et il tenta de déchiffrer les Écritures (comme dans la Kabbale, qui aurait influencé Freud et Fliess) pour y trouver la date de l’Apocalypse. Il croyait que ce qu’il avait découvert ne pouvait « naître que du dessein et de l’empire d’un être intelligent et puissant » (Newton, 1729, cité par Mokyr). Mais il n’empêche, comme le dit avec force Mokyr, « l’œuvre de Newton fut le dernier clou dans le cercueil des « Anciens » dans leur combat contre les « Modernes » sur la question de savoir si la culture moderne pouvait se mesurer aux réalisations de la civilisation antique (…) et l’idée anthropocentrique de la nature au service des hommes » (nous soulignons). Enfin, il soutenait l’idée du caractère provisoire des découvertes scientifiques, qui pouvaient être sujettes à des révisions (principe de la contestabilité). Les découvertes scientifiques devinrent dans sa foulée le primum mobile du progrès. Les rapports des hommes à la nature et à Dieu s’en trouvèrent changés.

Fragmentation politique, unité culturelle et compétition

La suite du livre, dans la foulée du nouveau paradigme cristallisé par Bacon et Newton, analyse de quelle manière les compétitions entre savants et entre États (ou autres entités politiques) vont bénéficier de la fragmentation politique de l’Europe et de l’unité culturelle du cercle des savants et philosophes, qui communiquent entre eux dans la « République des Lettres » (puis la « République des Sciences »). Comme l’exprimait déjà le philosophe écossais David Hume en 1742 : « La division en petits États est favorable à la culture en stoppant l’emprise de l’autorité comme celle du pouvoir » (cité par Mokyr).

Le déroulé très touffu et documenté de son livre dans sa partie principale, « Innovation, compétition et pluralisme en Europe. 1500-1700 » (nous soulignons), suit à la trace les développements et l’articulation de ces trois thèmes. Nous ne pouvons entrer dans les détails, mais retenons l’idée centrale, déjà esquissée plus haut : le polycentrisme politique et religieux (avec la Réforme et ses variantes) de l’Europe et la compétition entre ses composantes a favorisé l’innovation, la protection politique des novateurs hétérorodoxes et la circulation de leurs travaux. Cela au sein du réseau transnational des savants qui communiquaient souvent en latin, puis en français, par écrit ou par des rencontres « en présentiel » dans académies et sociétés savantes.

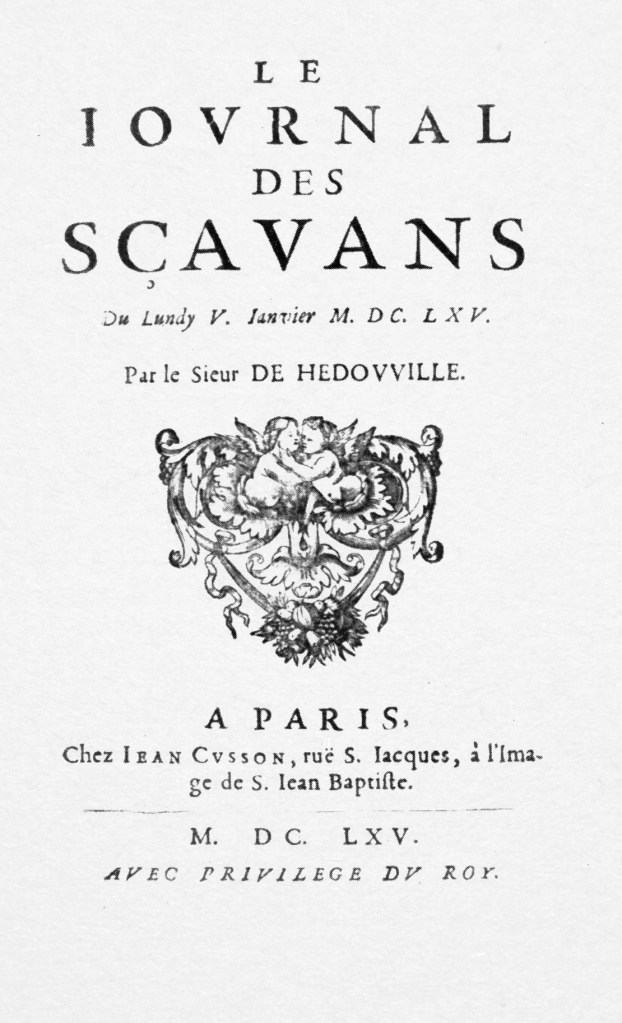

Le journal des savants, dix-septième siècle

(Source Wikipedia)

Un des leviers de propagation des idées nouvelles vers des cercles plus larges fut la possibilité d’éroder les croyances et de contourner le pouvoir de ceux qui bénéficiaient des rentes de « l’ancien monde » par certains souverains protestants (tels les Pays-Bas, pays natal de Mokyr, qui jouèrent un rôle important).

Le tout déboucha sur des changements culturels profonds, notamment la valorisation du savoir utile et de l’idée de progrès matériel par la science et la technologie, l’orientation du temps social vers le futur et la perte de légitimité des Anciens, l’anthropocentrisme déjà soutenu par un certain discours religieux (la volonté de Dieu est que les hommes tirent avantage de la sagesse de la création), les changements du rapport à la nature, etc. Sans oublier les voyages lointains qui permirent de nombreuses découvertes et délégitimèrent la géographie antique de Ptolémée (plus tard, c’est aux Galápagos que Darwin conçut les premiers éléments de sa théorie de l’évolution). Sans oublier, bien entendu, la naissance de l’imprimerie. Comme l’exprime joliment Mokyr, « La torche du savoir passa de la noblesse aux homines novi, plus talentueux, mieux formés et surtout davantage motivés ».

La comparaison avec la Chine

Mokyr fait à quelques reprises des incursions dans d’autres civilisations qu’il compare à l’Europe occidentale à la même époque, notamment le monde arabo-musulman, le Japon des Tokugawa ou l’Empire ottoman. Mais c’est surtout la Chine qui va l’intéresser. l’Empire du Milieu avait un niveau de développement (mesuré par des variables comme le niveau d’éducation, l’activité économique, les ressources techniques) à peu près similaire à celui de l’Europe durant la période considérée, voire même supérieur en certains domaines durant les dynasties Tang (618-907) et Song (960-1279), mais elle n’a pas suivi le même chemin à partir de 1700. L’analyse de la situation chinoise permet de répondre de manière comparative à la question fondamentale du livre : « Pourquoi la Révolution industrielle s’est-elle produite en Europe et pas ailleurs ? »

Une des réponses favorisées par Mokyr est que les changements techniques en Chine étaient fondés sur l’expérience pratique (comme dans d’autres régions avant la Révolution industrielle) et non pas sur le savoir scientifique en lien avec les techniques. Ce qui revient à reporter l’interrogation sur les raisons de ce déficit scientifique. Ici aussi, David Hume, déjà cité plus haut au sujet de la fragmentation de l’Europe, a pris la mesure, dès le XVIIIe siècle, d’une différence importante : « en Chine, l’activité intellectuelle était contrôlée et transmise par l’administration centrale bien plus que ce n’était le cas en Europe – d’où le fonctionnement différent du marché chinois des idées » (Mokyr, ibidem). Il s’agissait d’un Empire et non d’une mosaïque d’États en situation de rivalité. Ce que constate un physicien et historien chinois contemporain, Wen-yuan Qian, cité par Mokyr : « la Chine unifiée était politiquement et intellectuellement intolérante » (source, Quian, The Great Inertia : Scientific Stagnation in Traditionnal China, 1985).

Si la Chine avait inventé l’imprimerie avant l’Europe (les caractères n’étaient cependant pas mobiles) et que le gouvernement centralisé ouvrit des écoles dans différentes parties de l’Empire, la scolarisation était organisée « d’en haut », sans concurrence, et les règles étaient édictées par la bureaucratie des mandarins. L’humilité et le respect des maîtres étaient de rigueur. Enfin, l’éducation supérieure était destinée exclusivement aux fonctionnaires. Ajoutons que le culte des Anciens était pesant en Chine ; le canon philosophique confucéen fixa les paramètres de la société (il revient aujourd’hui avec Xi Jinping). En d’autres mots, la Chine impériale était verticale, holiste et monolithique.

Cellules d’examen impérial en Chine

(source Wikipedia)

Le contexte politique et culturel n’était donc pas favorable au « marché des idées » et à l’innovation. La stabilité et la paix intérieure (la fameuse « harmonie » encore prônée aujourd’hui) étaient une valeur primordiale, ce qui vaut aussi pour « la stabilité intellectuelle ». Mokyr souligne que « La fonction publique resta fidèle à l’orthodoxie néoconfucéenne, et il n’y eut jamais le moindre danger de sape intellectuelle du statu quo politique comme les Lumières sapèrent le pouvoir autocratique en Europe occidentale (…) le système d’examens impériaux devint un redoutable outil pour défendre les lettrés en place contre les intellectuels novateurs. » Et d’ajouter : « la prédominance du conservatisme chinois n’est pas une grande énigme. Le grand respect de la sagesse héritée du passé a été l’option par défaut de la plupart des sociétés : l’exception ne fut pas la Chine mais l’Europe. » Selon Mokyr, même s’il est impossible de savoir si la Chine aurait inventé la machine à vapeur ou la théorie germinale des maladies (bactéries et virus) si on lui en avait laissé le temps, cela lui semble « peu probable ». La science moderne n’a atteint la Chine qu’au XIXe siècle par son exposition à l’Occident, « qui mit brutalement fin à sa somnolence technologique ».

L’ouvrage aborde également un aspect qui nous semble important, mais qui se situe dans l’arrière-plan métaphysique et religieux de la Chine. Comme les religions chinoises n’ont pas de forte tradition théiste avec un Législateur suprême, l’idée d’une loi universelle de la nature à déchiffrer ne s’impose pas. On pourrait ajouter que la Chine était dans une cosmologie analogiste et non pas naturaliste, pour utiliser la typologie de Descola. Il n’y avait donc pas objectivation de la nature et recherche de ses lois, mais un monde de forces primaires qui interagissaient. Il est en effet frappant que la période 1500-1700 étudiée par Mokyr est celle de l’émergence, puis de la domination de la cosmologie naturaliste, que l’on a d’abord vu apparaître dans la peinture.

La comparaison avec le Japon est de ce point de vue très intriguante. Dès le XIXe siècle (voire avant par le biais du comptoir hollandais de Dejima à Nagasaki), l’Archipel s’ouvrit aux « lumières occidentales » tout en préservant son indépendance politique et sa culture. Comme l’a brillamment analysé Pierre-François Souyri dans « Moderne sans être occidental », cette ouverture ne concernait pas que les sciences et les techniques, mais également les dimensions sociétales et politiques. Nous nous garderons de faire ici des hypothèses sur les origines de cette différence, que Mokyr n’approfondit pas. Notons simplement que le Japon n’était sans doute pas aussi unifié et continental que la Chine, que l’archipel comportait des seigneuries dont certaines, comme les « clans du sud-ouest », tels les Satsuma, furent des pionnières du contact avec les Occidentaux, et ceci dès la fin de la période Edo.

De la croissance à la décroissance ?

Ce livre extrêmement riche mériterait un plus long développement, peu praticable dans ce format. Ses enseignements principaux sont congruents avec d’autres approches, notamment celles de Gauchet sur la « sortie de la religion » (et à reculons : voir « le compromis baconien ») ou de Descola sur l’émergence de l’ontologie naturaliste, tous deux abondamment discutés sur ce site. Bien évidemment, cette « culture de la croissance » pistée par Mokyr eut des effets dévastateurs à côté de ses immenses bienfaits (bien-être matériel, santé, espérance de vie, démocratisation, intelligence du monde, autonomie de l’humain par rapport aux lois divines…). Nous les connaissons et ils sont abondamment discutés aujourd’hui : colonialisme d’une Europe prédatrice qui se considérait comme « la civilisation » à répandre dans le monde (point de vue aussi adopté par la gauche, notamment Marx), épuisement graduel des ressources, défis environnementaux, explosion démographique par le transfert de la médecine occidentale vers des pays à forte natalité, mondialisation occidentale générant des anticorps…

Version originale des Limites de la croissance, 1972

(Source Wikipedia)

Quant à la « croissance verte », serait-elle une fake news et la décroissance « pas une option » ? (Foucart, 2021, Lenaerts et alli, 2021) Remarquons pour conclure que les mouvances décroissantes et écologistes sont nées en Occident et qu’elles sont en quelque sorte dans la descendance de Francis Bacon. Car ici aussi, sans doute, nous sommes juchés sur les épaules des autres. Nous y reviendrons, peut-être à partir des positions de Philippe Descola critique de l’ontologie naturaliste en tant qu’anthropologue « politique ».

Bernard De Backer, octobre 2021

Addendum

En lien avec ce que j’ai écrit plus haut et après avoir lu le dernier livre de Philippe Descola, Les Formes du visible. Une anthropologie de la figuration (2021), je découvre un passage (pp. 412-413) – extrêmement instructif pour notre sujet – concernant une rencontre entre des Jésuites européens, dirigés par Matteo Ricci, et l’Empereur de Chine à propos de la peinture. Rappelons que livre de Descola vise à explorer de quelle manière les diverses ontologies ou « principes de mondiation » qu’il a dégagées dans Par-delà nature et culture (animisme, totémisme, analogisme, naturalisme) informent le visible et ses représentations (en deux ou trois dimensions).

À l’époque de la rencontre (fin du XVIe siècle), la peinture européenne est « naturaliste » et utilise la perspective linéaire élaboré en Italie et la peinture chinoise, quant à elle, est « analogiste ». La première représente le monde à partir d’un seul point de vue qui est l’œil du spectateur, de l’individu regardant, avec, dans la peinture religieuse, le lieu surplombant de Dieu vers lesquelles aboutissent les droites de la perspective. La peinture chinoise, elle, représente le cosmos comme un entrelacs de relations hiérarchisées au sommet desquelles trône l’Empereur qui représente le Ciel. Comme l’écrit Descola : « Incarnant lui-même un principe de totalisation cosmique, quoique interne au monde dont il garantissait l’harmonie, le souverain ne pouvait qu’être troublé de rencontrer un autre totalisateur [le Dieu des chrétiens], mais affiché clairement dans l’extériorité d’une notion transcendante pour laquelle aucun précédent n’existait dans l’Empire du Milieu. »

En d’autres mots, la différence ente l’Europe et la Chine de cette époque (l’Europe fut également « analogiste » avant la Renaissance) était encore plus profonde que ce que Mokyr développe. Xi Jinping serait-il toujours dans la position d’un « principe de totalisation cosmique » ?

On peut surtout y ajouter la temporalité orientée vers le futur et la croissance, propre au naturalisme selon Descola, et que l’on retrouve dans ce moment charnière symbolisé par « la querelle des Anciens et des Modernes ». Citons l’anthropologue : « … que cet inaccomplissement soit intrinsèque à la figuration naturaliste et lui communique en conséquence le dynamisme téléologique dont les autres modes de figuration semblent dépourvus. Et peut-être l’histoire, ce régime de temporalité cumulatif dont l’efflorescence accompagne celle du naturalisme, n’est-elle pas après tout qu’une autre forme de cette tension ontologique vers un destin toujours en gésine » (Descola, 2021, p. 604 – nous soulignons). Sur ce point, en tous cas, Descola, Mokyr et Gauchet se rejoignent (ainsi que quelques autres, dont Taguieff).

Références

Descola Philippe, Les formes du visible. Une anthropologie de la figuration, Seuil, 2021

Foucart Stéphane, « La “croissance verte” pourrait n’être rien d’autre qu’un mythe, qu’il faudrait sans doute qualifier de “fake news” », Le Monde, 3 octobre 2021

Lenaerts K., Tagliapietra S., Wolff G., « La décroissance n’est pas une option pour les pays pauvres ou riches face au changement climatique », Le Monde, 10 octobre 2021

Meadows H., Meadows L., Randers J., Behrens W., The Limits to Growth, Potomac Associates, 1972

Mokyr Joel, La culture de la croissance, Gallimard, 2019 (édition originale, A Culture of Growth : The Origins of the Modern Economy, Princeton University Press, 2017)

L’Europe, le Progrès et sujets apparentés sur Routes et déroutes par ordre de proximité avec le sujet (nombreuses ressources et liens associés)

Europe, le taureau par les cornes, mai 2019

Le sens du progrès, Etopia 2007

L’invention du paysage occidental, avril 2019

Mondialisation, virus et anticorps, La Revue nouvelle, janvier 2016

Extension du décolonial, octobre 2020

Le rêve chinois, La Revue nouvelle, novembre 2017

Chine, le grand malentendu ?, mars 2020

La question religieuse en Chine, La Revue nouvelle, août 2013

Moderne sans être occidental. Aux origines du Japon d’aujourdhui, La Revue nouvelle, 8/2016

Le Tsar, c’est moi, La Revue nouvelle, avril 2016

Eurasisme, revanche et répétiton de l’histoire, La Revue nouvelle, mai 2015

Merci Bernard. Tes analyses me maintiennent à flot et me permettent de réfléchir avec plus de rigueur. Je me suis permis de partager cette recension à mes camarades de l’équipes formation du CEPAG qui sont en train d’approfondir les analyses de Bihr dans son histoire du capitalisme.

Je suis pour ma part en train de lire « les lumière de la religion » de Jean-Marc Ferry et je viens de lire de nombreux ouvrages sur le financement des cultes en Belgique .

Encore bravo pour ton travail. Tu es pour moi un des grands intellectuels qui marquent ma réflexion et par là mon action sociale.

Mes amitiés.

Jojo

J’aimeJ’aime

Super intéressant ! merci de nous transmettre un tel travail

au plaisir d’en discuter

Joëlle

J’aimeJ’aime

Merci Joëlle. Tu as vu que l’auteur se nomme Joel, il n’y a pas de hasard 🙂

J’aimeJ’aime