Divan de Sigmund Freud au Freud Museum de Londres

(source Wikipédia)

« L’homme n’est pas né libre ; il est né dans les fers – des fers qu’il s’est forgés lui-même pour se soutenir dans l’existence »

Marcel Gauchet, Le nouveau monde

« Quel qu’en soit l’avenir, ce déclin [de l’imago paternelle] constitue une crise psychologique. Peut-être est-ce à cette crise qu’il faut rapporter l’apparition de la psychanalyse elle-même. Le sublime hasard du génie n’explique peut-être pas seul que ce soit à Vienne – alors centre d’un Etat qui était le melting-pot des formes familiales les plus diverses, des plus archaïques aux plus évoluées ( …) – qu’un fils du patriarcat juif ait imaginé le complexe d’Œdipe. »

Jacques-M. Lacan, « Le complexe, facteur concret de la psychologie familiale », Encyclopédie française, t. VIII, 1938

Tel Œdipe, Sigmund Freud désirait résoudre une énigme, mais il voulait aussi devenir riche et célèbre au moyen d’une brillante découverte. D’autant que son identité juive l’aurait discriminé, malgré sa volonté d’assimilation et son rejet des religions, en particulier du judaïsme traditionnel. Il lui fallait donc être meilleur que les autres, d’abord dans diverses branches de la biologie et de la médecine, puis, après son séjour à Paris, dans le traitement des maladies nerveuses. Il se retire graduellement du monde académique, où il pensait faire carrière, et prend une certaine distance avec le monde médical, même s’il reste membre de la Société médicale de Vienne jusqu’en 1938 – et devient membre la Royal Society of Medicine à Londres en 1939. Ayant ouvert un cabinet privé, il cherche à comprendre et soigner les troubles psychiques, ceux de femmes et d’hommes aisés, issus surtout de la communauté juive assimilée. Des patients que lui envoyait d’abord Joseph Breuer – le créateur du terme « psycho-analyse ». Certains devinrent « ses professeurs ». C’est une patiente de Breuer, Bertha Pappenheim – connue sous le nom de « Anna O. », un pseudonyme choisi par les médecins – qui qualifia ses entretiens (1880-1882) avec son thérapeute de « cure par la parole » et de « ramonage de cheminée ».

Troubles de l’homme sans qualités

Dans le premier article, « Freud et la crise du monde moderne », nous avons planté le décor des déterminants historiques et socioculturels profonds qui ont présidé à la naissance de la psychanalyse, ceci dans le cadre particulier de la modernité viennoise, celle d’avant la Grande Guerre. Un environnement propice aux désarrois individuels, familiaux et collectifs, aux « crises identitaires », comme l’a documenté Jacques Le Rider dans Modernité viennoise et crises de l’identité (1990). Cela autant sur les versants de l’identité psycho-sexuelle que sur ceux de l’identité collective, notamment juive. Voire, plus largement, celui d’un arasement des cadres structuraux de la tradition – du Monde d’hier pour reprendre le titre de l’autobiographie de Stefan Zweig – qui débouche sur un Homme sans qualités, illustré par le roman de Musil publié dans les années 1930. Roman qui s’ouvre par un accident survenu au héros, Ulrich, à Vienne en 1913. Un titre auquel fait écho celui du livre dialogué de deux psychanalystes contemporains, L’homme sans gravité de Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun, qui examine les effets de la modernité actuelle sur l’économie psychique.

En d’autres termes, et ceci est un constat qui paraît assez largement partagé – y compris dès 1938 par Lacan, auquel nous reviendrons peut-être dans un autre article – la psychanalyse est un produit de la modernité européenne viennoise. Cela avec ses effets touchant une partie de la communauté juive à laquelle appartenait Freud, l’existence individuelle « détraditionnalisée » ainsi que l’interprétation et le traitement des troubles psychiques hors paradigme religieux.

Comme Henri Ellenberger l’a très minutieusement reconstitué dans À la découverte de l’inconscient : histoire de la psychiatrie dynamique (1974), le « moment » structural inaugural est le conflit entre l’un des derniers exorcistes allemands, Johann Joseph Gassner, et Franz-Anton Mesmer à la fin du XVIIIe siècle. Il s’agit d’une histoire longue et complexe, dans laquelle nous n’entrerons pas, sinon pour y discerner la spécificité de la psychanalyse. En effet, cette dernière et ses variantes nous paraît y avoir une position singulière, à la fois dans son paradigme théorique et dans son organisation militante (voir Lézé, 2010) en écoles rapidement divergentes, comme le souligne Ellenberger pour l’ensemble de la psychiatrie dynamique[1]. De plus, la psychanalyse comme théorie et comme pratique s’est progressivement séparée de la médecine, du savoir bio-médical et de l’université.

Ainsi que nous l’avons indiqué à la fin de l’article précédent, « Freud et la crise du monde moderne », nous examinerons l’hypothèse du freudisme comme « formation de compromis » entre la démarche scientifique, rendue possible par le désenchantement du monde[2], et certains éléments de la mystique juive. Courant religieux dont Freud (sans oublier Fliess) aurait été imprégné malgré lui. En d’autres mots, une « sortie de l’hétéronomie à reculons » par la porte mystique dans le domaine du psychisme et de la cure de ses troubles. Il y aurait-il encore du divin chez les pratiquants du divan ? Telle est la question.

Précisons pour finir que cette interrogation n’est pas nourrie par une conception « laïcarde » du religieux ou de « la » religion, perçus comme un complot obscurantiste des prêtres que le fanal des Lumières aurait démasqué, puis écrasé comme « l’infâme » de Voltaire. L’immense architecture religieuse, au propre comme au figuré, qui a soutenu la vie des humains pendant des millénaires et continue de la soutenir dans diverses parties du monde, ne peut, à nos yeux, être réduite à une illusion (comme l’affirma Freud, à la manière de Marx qui la qualifiait d’opium). Durkheim nous semble plus prudent sur ce point[3]. Ceci ne signifie pas que nous n’aurions pas à en faire un certain deuil, mais en connaissance de cause, sans se défaire trop religieusement du religieux.

David Bakan souligne très justement dans son livre Freud et la tradition mystique juive : « la transition du mystique à la science est une des caractéristiques historiques les plus importantes dans le développement de la science générale (…) Comme le dit pertinemment E. Caro, rationaliste du XIXe siècle, ‘La science a reconduit Dieu à ses frontières, en le remerciant des services qu’il avait provisoirement rendus.’ »

Voir le jour entre Galicie et Vienne

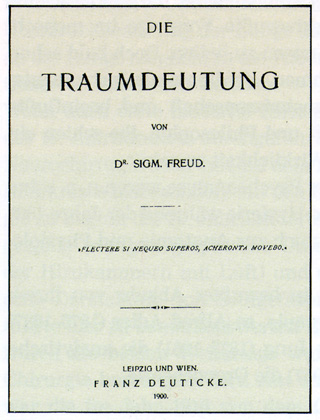

Nous allons, dans un premier temps, reconstituer brièvement, sur base d’Ellenberger (1974), la temporalité de « l’invention freudienne ». Cela au départ des études de médecine à la prise de distance avec cette dernière discipline, soit les deux dernières décennies du XIXe siècle culminant avec la publication de Die Traumdeutung (traduit en français sous le titre L’interprétation des rêves) en 1900. Dans un deuxième moment, nous détaillerons l’interprétation que fait David Bakan de cette période, à la lumière de la tradition mystique juive. Dans cette premier approche, nous mettrons également en évidence le décalage entre « la légende freudienne », celle d’un découvreur solitaire dont les théories auraient été rejetées dès le début pour des raisons liées notamment à son identité juive, mais surtout au contenu de ses découvertes, et les informations documentées par Ellenberger. Ces dernières vont dans un sens très différent. Il s’agira de comprendre le sens de cette posture de héros solitaire et incompris, de découvreur de génie rejeté par la médecine, l’université et l’opinion. On se demandera aussi pourquoi Freud a décidé de créer son propre mouvement très structuré – comportant même un « comité secret » fondé en 1913 et chargé de défendre la psychanalyse contre ses dissidents, dont les membres recevaient une bague – à l’écart de l’université (ce qui ne l’empêchera pas d’y faire des conférences), selon l’ancien « modèle des sectes philosophiques gréco-romaines », écrit Ellenberger.

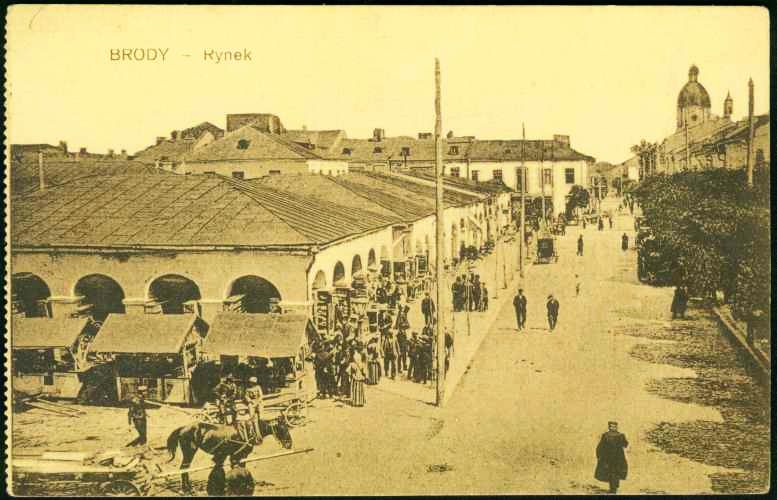

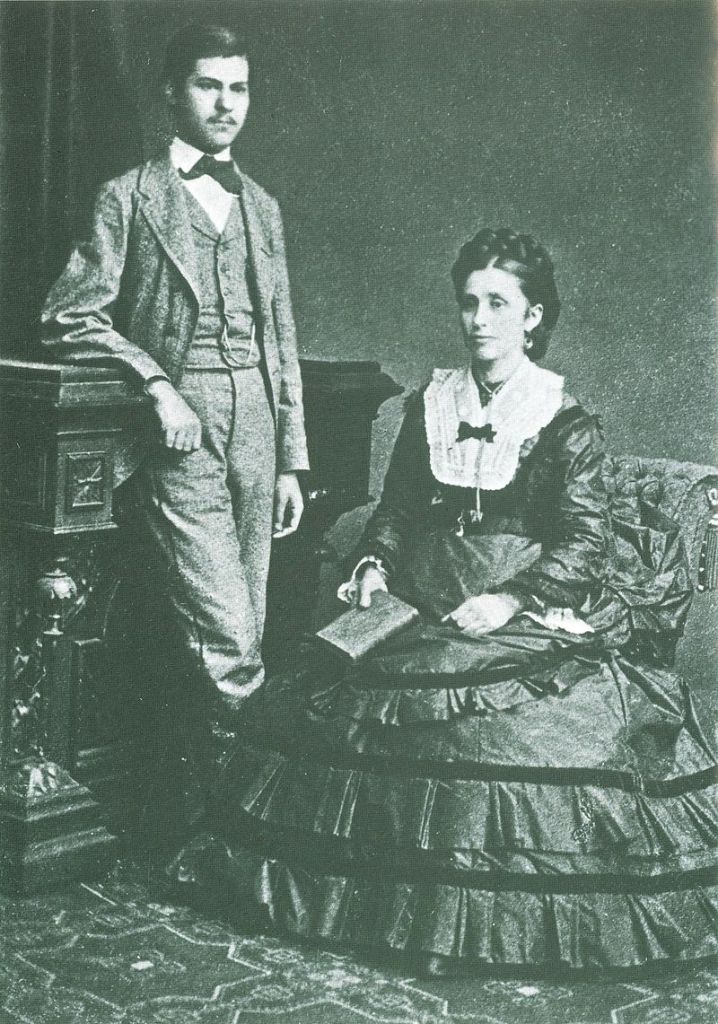

Ainsi que nous l’avons signalé dans l’article précédent, les parents de Freud, Jacob Freud (négociant en laines) et Amalia Nathanson, sont tous deux originaires de Galicie, cette région au-delà des Carpates qui fait aujourd’hui partie de l’Ukraine occidentale. Sigmund est le premier enfant du troisième mariage de son père Jacob. Ce dernier, originaire de Tysmienica près d’Ivano-Frankivsk, lit couramment l’hébreu[4]. Sa mère Amalia est originaire de Brody, « un des plus grands centres de la pensée hassidique en europe orientale » selon Bakan. Sigmund nait en 1856 à Freiberg en Moravie, avant de déménager à Vienne à partir de 1860 et d’y vivre jusqu’en juin 1938.

Marché de Brody en 1904

(source Wikipédia)

Après l’école primaire, ses études secondaires sont brillantes ; il est toujours premier de classe dans son Sperlgymnasium, où il étudie de 1866 à 1873. C’est avec son camarade de classe, Eduard Spielrein, qu’il fonde une « Académie espagnole », peut-être en lien avec la communauté sépharade de Vienne qui parlait un espagnol ancien. Freud sera progressivement polyglotte (allemand, anglais, espagnol, italien, français et un peu d’hébreu). Il débute ses études de médecine le semestre d’hiver 1873 et obtient son diplôme en mars 1881.

Il commence une carrière scientifique au laboratoire d’Ernst Brücke, effectuant des travaux dans les domaines de la physiologie et de l’histologie. C’est dans ce laboratoire qu’il croise Joseph Breuer, un riche médecin de la société juive assimilée qui l’aidera dans sa carrière. Puis, en 1882, année de sa rencontre avec sa future femme Martha Bernays (originaire de Hambourg), Freud quitte le laboratoire de Brücke et rompt avec la carrière scientifique pour commencer une profession de médecin praticien spécialisé. Il lui fallait s’assurer une situation financière confortable pour se marier et faire vivre sa famille, si possible, comme de nombreux jeunes médecins viennois de l’époque, en faisant « une brillante découverte qui aurait assuré rapidement sa réputation » (Ellenberger, 1974).

De 1882 à 1883, il travaille à l’hôpital général de Vienne, puis dans le service psychiatrique jusqu’en 1886, après avoir posé sa candidature comme Privatdozent (titre d’un enseignant ayant écrit une habilitation universitaire, mais n’ayant pas reçu une chaire d’enseignement, seulement la possibilité de faire des conférences), qu’il obtiendra en 1885. Après avoir obtenu une bourse, il se rend à Paris d’octobre 1885 à février 1886 où il rencontre Charcot à la Salpêtrière. Freud ouvre son cabinet médical en avril 1886. Il traduit des textes de Charcot en allemand. Il se marie en octobre de la même année. Le couple aura six enfants entre 1887 à 1895 et s’installera Bergasse n°19, près du centre ville et « au cœur du grand Empire ». Ajoutons que, quelques années plus tard, Freud obtiendra à sa demande le titre de « professeur extraordinaire » en 1902, puis de « professeur » quelques années plus tard. Il a d’ailleurs sa statue à l’université de Vienne, portant les dates 1885-1934 (son inscription comme Privatdozent puis professeur).

Freud et sa mére Amalia Nathanson

(source Wkipédia)

Freud et la médecine viennoise

La 15 octobre 1886 a lieu un événement important ayant fait l’objet de deux versions très différentes, celle de Freud et celle des historiens comme Ellenberger (sur base des documents de la Société médicale de Vienne). Freud avait souhaité faire une conférence à la Société sur l’hystérie masculine, à partir d’observations de Charcot. Il était de tradition, dans cette Société, de faire des conférences sur des sujets nouveaux, basés sur des observations personnelles. Or ce sujet y avait déjà été abordé et un débat existait entre l’hystérie masculine « classique » et l’hystérie masculine « traumatique », provoquée notamment par des accidents de chemin de fer (source de conflits avec les assureurs). Freud a affirmé après-coup que sa communication avait provoqué « incrédulité et hostilité », alors que cela ne semble pas avoir été le cas selon les documents historiques. On lui reprocha simplement de ne rien avoir apporté de neuf sur base d’observations personnelles.

Notons que Freud posera ensuite sa candidature comme membre de la Société médicale et qu’il y fut nommé le 16 mars 1887 (voir Ellenberger, pp. 458-463 pour les détails de cette histoire, une sorte de premier « mensonge freudien »). Il restera membre jusqu’en 1938 et deviendra ensuite membre de la Royal Society of Medicine à Londres en 1939.

Freud établira progressivement son propre système, différent de ceux de Charcot et de l’École de Nancy. En 1895 il publie ses Études sur l’hystérie avec Breuer, dans une période très difficile pour lui, pendant laquelle il développe une relation intense avec son ami berlinois Fliess (rencontré chez Breuer) et effectue son « auto-analyse » entre 1894 et 1896. En juin 1895 il analyse son rêve de « l’injection faite à Irma » et a, telle une illumination, « la certitude d’avoir découvert le secret des rêves ». Son père Jacob meurt le 23 octobre 1896. Ces années sont lourdes de significations pour la carrière intellectuelle de Freud et pour la naissance de la psychanalyse.

Son désir de « découvrir de grands secrets » (lettre de Freud à Fliess) débouchera sur la publication de Die Traumdeutung en 1900. Un ouvrage qui a fait l’objet de plusieurs éditions et remaniements et que, toujours selon Ellenberger, l’on peut difficilement comprendre sans lire l’édition originale en allemand, truffée de références à la vie culturelle viennoise. Cette publication majeure sera suivie de son voyage à Rome en 1901 et de la rupture violente avec Fliess en 1902, l’année de sa nomination comme « professeur extraordinaire ». La première société psychanalytique – le « cercle du mercredi » au domicile de Freud – voit le jour la même année, avec cinq participants (Max Kahane, Rudolf Reitler, Alfred Adler et Wilhelm Stekel), tous juifs, sauf Rudolf Reitler.

Edition originale de Die Traumdeutung (source Wikipédia)

La réception du freudisme

Avant d’aborder les thèses de David Bakan, il nous semble important de relever une divergence significative entre des travaux d’historiens de la psychanalyse (non freudiens), notamment Ellenberger, et ce qu’il est convenu de nommer « la légende freudienne » (comme, par exemple, celle diffusée par la biographie du psychanalyste Ernest Jones, qui est considérée par d’aucuns comme « hagiographique »). Cela sans que l’on puisse, si nous sommes bien informés, avoir connaissance de la totalité des « Archives Freud », dont celles déposées à la Librairie du Congrès.

Freud s’est rapidement présenté comme un chercheur solitaire, un « Christophe Colomb qui a découvert un nouveau continent » ayant subi une vive opposition, voir un rejet de ses thèses. Cela parce que ses découvertes liées à l’inconscient – à l’instar de celles de Darwin ou de Copernic auxquels il se comparait – remettaient en question une conception de l’être humain « maître chez lui ». Cette perception des choses avait débuté avec sa relation de son intervention sur l’hystérie masculine à la Société médicale de Vienne, relatée plus haut.

Freud aurait par ailleurs subi un rejet parce que juif, et ceci bien avant l’Anschluss de mars 1938 qui entraîna son départ pour Londres. Rappelons que Freud lui-même associait la découverte de la psychanalyse à son identité juive, dans des propos souvent cités : « Et ce n’est probablement pas par hasard que le premier défenseur de la psychanalyse ait été un juif. » ; « Professer cette nouvelle théorie exigeait une certaine aptitude à accepter une situation d’opposant isolé, situation à laquelle personne n’est plus habitué qu’un juif. »

En d’autres mots, le rejet ou la critique de la psychanalyse serait la conséquence du refus d’une vérité par refoulement ou déni, associée à de l’antisémitisme. « On me rejette et/ou on me hait, donc j’ai raison. » Cet argument souvent brandi est encore utilisé aujourd’hui, notamment par Elisabeth Roudinesco (psychanalyste et préfacière de la nouvelle édition française d’Ellenberger, au titre modifié, avec Freud en couverture). Sur ce point aussi, la reconstitution historique contredit cette thèse, sans bien entendu nier la montée de l’antisémitisme, dont témoigne notamment l’élection de Karl Lueger comme maire de Vienne.

Plaque commémorative du lieu, près de Vienne, où « le 24 juillet 1895, le mystère du rêve fut révélé au Dr Sigmund Freud » (source Wikipédia)

En réalité, Freud fut rapidement connu et célébré après la publication de Die Traumdeutung, et ses livres ne connurent pas d’obstacle à leur publication. Sa clientèle aisée de personnes souffrant de pathologies diverses fut nombreuse jusqu’à la première guerre, puis, après 1918, de personnes, en provenance de divers pays occidentaux, souhaitant se former pour devenir analyste. Le mouvement psychanalytique international connut une forte croissance, notamment aux Etats-Unis et en Angleterre dans l’entre-deux guerres. Il essuya bien entendu de vives critiques, et cela dès l’origine, mais c’est le lot commun des découvertes scientifiques dans toutes les disciplines.

La question que l’on peut dès lors se poser est celle des motifs d’une telle « présentation de soi » comme héros solitaire et incompris, qui semble aller à l’encontre de la réalité historique. Cela associé à la création d’un mouvement indépendant de l’université (contrairement, par exemple, à Janet qui fut professeur au Collège de France), doté d’un « comité secret » pendant vingt ans, pour défendre la doctrine contre les dissidents. On ne peut s’empêcher une comparaison avec les « sectes philosophiques gréco-romaines » comme le fait Ellenberger, regroupées autour de leur fondateur « en position d’exception » et se présentant comme révélant une vérité cachée que la société refuse de reconnaître. C’est la position d’extraterritorialité de la psychanalyse, sa dimension « isolationniste et militante », qu’un anthropologue comme Samuel Lézé a reconstituée dans son livre L’autorité des psychanalystes (2010).

« Sortir son prochain de la boue »

Venons-en aux thèses de David Bakan – nous n’avons pas la place pour examiner celles de Gérard Haddad, qui sont apparentées – sur les homologies et affinités entre mystique juive et freudisme. Rappelons d’abord que les quatre premiers protagonistes de l’invention de la psychanalyse – le terme « psycho-analyse » étant forgé par Breuer, selon le témoignage de Freud lui-même – sont d’origine juive ; les deux médecins et la première patiente Bertha Pappenheim, surnommée « Anna O. » (une patiente de Breuer et non de Freud). Trio auquel il convient d’ajouter Wilhelm Fliess, un médecin oto-rhino-laryngologiste juif berlinois qui jouera un rôle capital dans la découverte freudienne. Enfin signalons que la plupart des patients connus de Freud, avant la Première guerre, sont aussi juifs, comme le montre Mikkel Borch-Jacobsen dans son livre Les Patients de Freud (2011), sur base d’une vaste documentation. C’est, comme nous l’avons vu, également le cas de la grande majorité des membres de la Société psychanalytique viennoise, à commencer par le « cercle du mercredi » se réunissant au domicile de Freud. On sait que le fondateur de la psychanalyse s’inquiéta de cette prépondérance qui pouvait faire obstacle à la diffusion mondiale du freudisme. Il s’évertua de faire venir des « Gentils », notamment Jung (considéré comme son « fils et héritier scientifique ») qui fut président de l’Association psychanalytique internationale de 1910 à 1913, avant leur rupture.

David Bakan (1921-2004) est un psychologue et universitaire américain d’origine juive, qui fut président de l’American Psychological Association en 1970-1971. Sa thèse principale qui le fit connaître, et que nous allons brièvement synthétiser ici, est que la psychanalyse est, de manière consciente ou non, une « laïcisation de la mystique juive ». En d’autres mots, selon la formule utilisée dans notre premier article, une « formation de compromis » entre la démarche scientifique, fruit du désenchantement du monde, et la mystique juive dont Freud (et Fliess) aurait été imprégné malgré lui. Ceci, bien entendu, sous l’influence la première psychiatrie dynamique occidentale, notamment celle de Charcot et celle de l’école de Nancy.

Le livre de Bakan, Freud et la tradition mystique juive (édition originale en 1958, nous utilisons la traduction parue chez Payot en 1977) comporte en épigraphe cette phrase de Freud : « Toute chose nouvelle a nécessairement sa racine dans ce qui l’a précédée. » Il est dédié au grand-père de l’auteur, Yitszhak Yosef Rosenstrauch (1859-1947). Bakan précise dans sa préface que son grand-père « eut un rôle de la plus grande importance dans la rédaction de cet ouvrage. Il fit une profonde impression sur moi dans les premières années de ma vie. (…) Quand j’étais jeune, il passait des heures à me lire les fantastiques légendes des maîtres hassidiques. Moishe Leib de Sassov était notre préféré. Je me souviens encore de ses paroles disant que celui qui ne consacre pas une heure par jour à sa propre personne n’était pas un être humain et que, pour sortir son prochain de la boue, il ne faut pas craindre de se salir de boue. » On peut imaginer que ce grand-père est originaire d’une région proche de celle des parents de Freud. C’est donc « en ligne directe » que le futur président de l’American Psychological Association fut sensibilisé à une des modalités de la mystique juive.

L’auteur précise d’emblée dans sa préface : « Nous devons nous garder des démarches intellectuelles qui nuiraient à la psychanalyse et éviter avec le même soin celles de même sorte, qui mèneraient à surestimer et à idéaliser Freud. Dans cet essai, nous nous efforcerons de naviguer entre ces deux écueils. » Tout comme Ellenberger a retracé la filiation psychiatrique qui a précédé et accompagné l’œuvre freudienne, détrônant le mythe du savant solitaire et incompris, Bakan s’est efforcé de faire de même du côté de la filiation proprement juive de Freud. Un double lignage qui va bien dans le sens de notre hypothèse initiale. Ce qui signifie, en d’autres mots, que le freudisme n’est ni une « science juive », ni une psychologie scientitifique universitaire.

Buste de Freud à l’université de Vienne

(photographie de l’auteur)

L’ouvrage comporte cinq parties denses, dont les deux premières sont consacrées à « l’arrière-plan » de la psychanalyse et du milieu mystique juif, tel qu’il a évolué dans le temps et l’espace, notamment en Galicie. Il accorde une certaine importance à la question de la dissimulation par Freud de ses sources juives, y compris chez Fliess. Les trois parties suivantes sont relatives à la présence d’éléments de la mystique juive (ou de rejet du judaïsme rabbinique) dans l’œuvre de Freud, cela à travers la figure de Moïse, du Diable et de la Kabbale – et, par là, de la sexualité et des techniques d’interprétation dont on connaît l’importance dans la théorie et la clinique psychanalytique.

Une dissimulation ?

Le point intéressant, ici, c’est que Freud ne s’est pas réclamé de certains éléments de la mystique juive, alors que de nos jours nombre de thérapies n’hésitent pas à revendiquer une filiation ou du moins une inspiration de type religieux, comme le yoga ou le bouddhisme, la méditation ou le chamanisme. Certes, Freud était médecin dans un contexte positiviste, mais ce n’est peut-être pas la seule raison. Soit il ignorait les homologies entre la psychanalyse et certains éléments mystiques, comme la kabbale, soit il les a dissimulées volontairement. L’hypothèse de Bakan se situe entre les deux : il était sans doute imprégné de la culture mystique juive, mais dans un bain culturel peu conscient ; et, d’autre part, l’antisémitisme l’aurait de toute manière découragé à faire référence à cette inspiration qui l’aurait décrédibilisé.

Bakan insiste sur la césure qui s’est produite entre les deux périodes de la vie intellectuelle de Freud, la première, jusqu’aux approches de la quarantaine (avant 1896), consacrée à la médecine biologique, et la seconde aux questions psychologiques qui auraient été, selon ses propres termes, sa « première vocation » (Freud, 1927, cité par Bakan). Ses intérêts premiers auraient été « mis en sommeil » pendant cette période de formation à la médecine. Mais de quel « ailleurs » lui venait cet intérêt et cet éventuel savoir mis en sommeil, si on élimine des facteurs purement idiosyncratiques, comme ceux liés au « génie de Freud » ? S’agirait-il d’un matériel refoulé ou du moins réprimé ?

Pour examiner cette question, Bakan va s’intéresser aux circonstances dans lequelles se trouvait Freud au moment où il va accomplir le grand tournant. Une de ces circonstances est le climat antisémite qui régnait en particulier dans cette partie de l’Europe en 1882 (avec, notamment, des accusations réitérées de crimes rituels). C’est lors de cette même année que Freud écrit qu’il est « à un tournant de sa vie ». C’est également l’année où il quitte le laboratoire de Brücke, rencontre sa future femme Martha Bernays et opte pour une pratique médicale privée. Nous avons vu que c’était aussi pour des raisons financières.

Bakan s’attarde longuement sur la question de la « dissimulation », en se basant d’abord sur cette question dans la littérature, cela à partir des analyses de Léo Strauss (philosophe et historien américain d’origine juive allemande, 1899-1973) dans son livre Persecution and the Art of Writing publié en 1953. Il s’agit de l’art « d’écrire entre les lignes » afin d’éviter la censure politique ou sociale, et ceci à partir de trois auteurs juifs : Maimonide, Halevi et Spinoza. Dans le cas du premier, c’est l’inspiration kabbalistique qu’il s’agit de voiler. Bakan écrit à ce sujet : « La tradition kabbalistique elle-même est, par nature, en partie secrète et traite de choses secrètes, elle pose en principe que ses enseignements secrets ne doivent être transmis qu’oralement et à une seule personne à la fois et, de plus, à des esprits choisis et par allusions. C’est ce que Freud faisait effectivement dans la pratique de la psychanalyse, et cet aspect de la tradition kabbalistique est encore maintenu dans l’enseignement donné au psychanalyste moderne. Il doit recevoir la tradition oralement (dans l’analyse didactique). Comme l’actuel praticien psychanalyste est prompt à le dire à quiconque : la psychanalyse ne s’apprend pas dans les livres ! » (souligné par l’auteur).

On peut constater que ce point concerne deux aspects associés : la dissimulation de l’inspiration kabbalistique et le mode particulier de la transmission de la psychanalyse, qui se fait par le biais de l’expérience de la cure et du transfert – même si elle s’accompagne d’autres modes associés et qui sont plus explicites, comme les contrôles, les livres, les conférences, les séminaires, etc. Remarquons que cette transmission « ésotérique » du savoir correspond peu ou prou à la structuration sociale hétéronome, mise en évidence dans l’article précédent. Bakan ajoute qu’il « existerait dans la pensée juive une tradition, forgée pendant l’épreuve de la persécution, de s’exprimer par écrit d’une façon voilée ». Il en résulterait « qu’aucune preuve convaincante de l’influence du mysticisme juif sur Freud ne peut être apportée par des recherches sur ses lectures » (nous soulignons). C’est dans l’identification judaïque de Freud que l’on doit chercher, car la tradition mystique y serait incluse.

Bakan trouve de nombreuses traces d’une stratégie de voilement dans l’œuvre de Freud, que ce soit des rêves ou symptômes attribués à d’autres que lui-même ou ses proches, des signatures anonymes (comme son essai Le Moïse de Michel-Ange dans lequel la « note de l’éditeur » fait une indication assez claire au judaïsme présentant « quelque analogie avec les méthodes de la psychanalyse »). On connaît ses nombreuses références à la dissimulation dans Die Traumdeutung, avec cette citation d’une célèbre phrase de Goethe : « Le meilleur de ce que tu sais, tu ne peux pas le dire aux enfants ». Enfin, nous l’avons vu, Freud établissait un lien explicite entre sa judéité et la psychanalyse. Par ailleurs, n’oublions pas les nombreux documents personnels que Freud brûlera, notamment les lettres reçues de Fliess (et les siennes qu’il voulut détruire et que sauvera Marie Bonaparte).

La judéité de Freud et la psychanalyse

Bakan consacre plusieurs pages à cette question, que nous ne pouvons exposer en détail. Il constate, comme beaucoup d’autres, que Freud, tout en étant incroyant, était très lié à la communauté juive de Vienne dans sa vie quotidienne et dans ses découvertes. Il écrit : « Dans le cas de la psychanalyse, son développement est lié étroitement à l’origine ethnique de son créateur. Car il est peu d’activités scientifiques qui aient découlé si étroitement de la personne du chercheur. » C’est d’ailleurs devant une association juive, la société B’nai B’rith, que Freud fera son premier exposé sur l’interprétation des rêves en 1897, trois ans avant la parution de la Traumdeutung. Et Bakan ajoute : « Freud passa toute sa vie dans un ghetto virtuel, un monde composé presque exclusivement de juifs (…) la partie essentielle de son expérience culturelle était liée à la communauté juive. »

Bakan détaille ensuite l’origine galicienne hassidique de ses parents, puis le milieu mystique juif en général auquel il consacrera la deuxième partie de son livre : la Kabbale à ses origines et sa version plus moderne ; le Zohar – long commentaire des passages de la Thora – qui en constitue le document le plus important et le principal appui du courant mystique ; les mouvements idéologiques et religieux jusqu’au hassidisme galicien. Du côté de la Kabbale, le noyau de la démarche consiste en un travail d’interprétation de la Thora pour découvrir un message latent sous son contenu manifeste. Cela par associations et jeux sur les lettres et les chiffres du texte sacré, afin d’en découvrir le sens caché. Et du côté des milieux mystiques juifs d’Europe orientale, comme nous l’avons souligné dans le premier article, une dynamique socio-religieuse de critique du rabbinisme pour s’approprier le divin de manière moins médiatisée par les clercs, et plus en accord avec la modernité. Une manière de sortie de la religion traditionnelle par la mystique ou un type de « protestantisme juif » si l’on peut risquer cette comparaison – beaucoup de choses étant très différentes par ailleurs.

On peut imaginer tout de suite comment ce bain culturel, qui était celui de ses parents, a pu exercer une influence souterraine sur la psychanalyse. Et ce, en premier lieu, par la relation entre Freud et Fliess. Ce dernier étant, selon Bakan, très influencé par la Kabbale et, comme nous le savons, passionné de numérologie et de calendrier structurant les flux corporels. Car « le savoir supposé à Fliess » à l’origine du transfert passionné de Freud, était une connaissance supérieure à celle de la médecine occidentale et en lien avec la mystique juive. L’extraterritorialité de la psychanalyse par rapport à la science médicale, son « militantisme isolationniste » y trouverait son origine. Mais également son organisation « sectaire », structurée autour d’un maître fondateur et de ses héritiers en ligne plus ou moins directe par le biais de la cure analytique[5]. Nous évoquerons quelques éléments de théorie et de pratique clinique mis en évidence par David Bakan.

Le savoir supposé à Fliess

Mais revenons un instant sur la relation à Fliess, telle qu’analysée par Bakan (avant la publication de la correspondance complète en français, du moins celle des lettres de Freud à Fliess, en 2006). Freud échangea une correspondance intense et eut des rencontres baptisées « congrès » avec son collègue berlinois, de 1887 à 1902, c’est-à-dire pendant les années cruciales de sa vie et de la naissance de la psychanalyse. Rappelons que c’est en 1886 qu’il revient de son séjour chez Charcot, fait son exposé devant la Société médicale de Vienne, quitte le laboratoire de Brücke, s’installe comme médecin et se marie. La période de relation intense à Fliess est également celle de son « auto-analyse », dont Fliess était le témoin et l’adresse, sinon l’analyste-avant-la-lettre de Freud. Ce qui frappe, en effet, c’est la soumission de Freud à Fliess, « l’unique autre, l’alter » (l’expression est de Freud). Comme l’écrit Jones dans sa biographie : « Son extrême assujettissement à Fliess, bien que devant aller en diminuant jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, nous offre tout l’aspect d’une adolescence tardive » (cité par Bakan). Des extraits de lettres de Freud à Fliess ne laissent guère de doutes, tel que : « Des gens comme toi ne devraient jamais disparaître (…) Tu m’as fait saisir le sens de l’existence » (lettre du jour de l’an 1896, citée par Bakan).

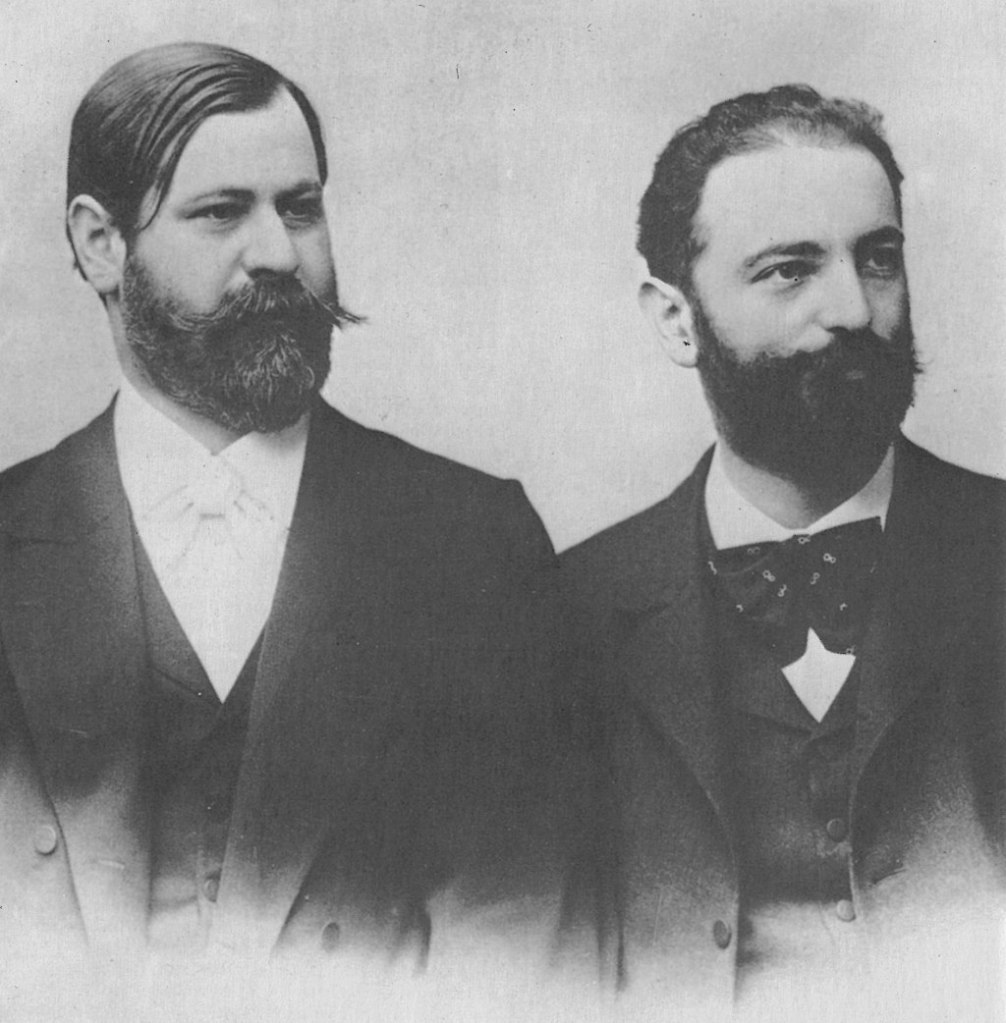

Freud et Fliess en 1890 (source Wikipédia) – L’ombilic de la psychanalyse ?

Certes, Fliess était un scientifique et un médecin, mais « il prenait bien des libertés avec la tradition scientifique » écrit Bakan. On connaît son fameux livre sur les relations entre le nez et les organes sexuels de la femme (Vienne, 1897), qui « regorge de numérologie ». Extrait : « Ainsi la dernière bataille de Napoléon peut s’expliquer à l’aide de ce schéma numérologique ; la mort de Goethe est survenue au 30.156e jour de sa vie, soit 1.077 cycles de vingt-huit jours. » Bakan souligne : « Le fait que Fliess pouvait rejeter l’image classique de la science peut avoir signifié pour Freud qu’il y avait une raison supérieure à son éventuelle incompétence personnelle pour justifier ce refus » (Bakan, nous soulignons). En d’autres mots, Fliess possédait un savoir pour « rejeter l’image classique de la science » dont Freud se sentait dépourvu mais qu’il cherchait. Selon Bakan, ce savoir est clairement situé. « Dans la pensée profonde de Fliess se trouvaient associés trois éléments important de la Kabbale : la notion de bisexualité, l’utilisation étendue de la numérologie et la doctrine de la prédestination du moment de la mort (…) Fliess peut donc être regardé comme un kabbaliste moins laïcisé encore que Freud (…) Et il est évident que Freud trouva en lui un exemple qui autorisait les déviations du strict esprit scientifique. » Nous n’irons pas plus loin dans cette exploration, qui mériterait un article entier. Notons simplement que Fliess a servi de point d’appui à Freud, dont il s’est défait après usage. Et que ce point d’appui ne semble pas sans rapport avec la Kabbale, même si une autre thèse affirme que Fliess était paranoïaque – l’un n’empêchant d’ailleurs pas l’autre.

Homologies entre tradition mystique juive et psychanalyse

L’ouvrage de Bakan va ensuite explorer minutieusement (avec les données de l’époque) les relations entre l’œuvre de Freud et la mystique juive, voire la judéité dans son ensemble. Cela va de la figure de Moïse (auquel Freud consacrera deux livres, Le Moïse de Michel-Ange publié de manière anonyme en 1914 et Moïse et le monothéisme en 1939) aux techniques d’interprétation des productions de l’inconscient et à l’importance de la sexualité. Selon Bakan, les livres sur Moïse sont une attaque contre « le Législateur des juifs (…) qui imposa aux juifs le joug de la Loi, il est l’image qui personnifie la violence de l’orthodoxie juive. Le Talmud et les autres écrits rabbiniques sont l’élaboration des impératifs du Code mosaïque. » Expression, dès lors, d’une critique de la religion juive traditionnelle à laquelle s’oppose une mystique laïcisée.

Nous n’entraînerons pas le lecteur, qui est déjà arrivé jusqu’ici, sur ces sentiers qui seraient trop longs à pister. Notons simplement que les arguments de Bakan sont très détaillés (même si on peut les contester, mais documents à l’appui) sur chacun des points évoqués, allant même jusqu’à comparer l’interprétation kabbalistique de la Thora à celle des symptômes de Dora (une patiente de Freud) dont le nom d’emprunt serait une référence subliminale au Livre (sefer Thora) qui est considéré comme la parole de Dieu.

L’inconscient prendrait en quelque sorte la place de Dieu, car le rendre conscient c’est d’une certaine manière s’approprier ce qui était perçu comme d’origine divine. Le rêve était en effet, dans les sociétés traditionnelles, interprété comme une manifestation de Dieu ou du Diable ; avec la modernité il devient une part inconnue du sujet qu’il pourrait faire sienne. Là aussi, il peut être chez lui. Wo es war Soll ich werden, écrivait Freud, qui voulait « soulever le fleuve des Enfers » à défaut de « faire fléchir les Dieux d’en haut »[6]. Mais comme il l’affirmait, il reste une part d’inconnaissable : « l’ombilic du rêve », « le refoulement originaire », qui rendent la cure « indéfinie ». Le Divin continuera peut-être à s’y loger, ce qu’indiquent certains traits religieux du mouvement psychanalytique, soulignés par des analystes eux-mêmes[7].

Bernard De Backer, juin 2021

Addendum

Notons que Jacques Le Rider n’accorde guère de crédit aux hypothèses de Bakan dans son ouvrage Modernité viennoise et crises de l’identité (1990). Le livre de Bakan n’est cité que dans une note en bas de page (note 52, page 402) avec deux autres ouvrages qui développent une thèse apparentée. Le Rider écrit avant l’appel de note : « Ce trait fondamental de l’état d’esprit de Freud [‘les rites et les dogmes lui répugnent souverainement’] rend fragiles et contestables les recherches de sources qui croient trouver dans la tradition mystique juive, ou dans le Talmud, certaines ‘inspirations’ de la psychanalyse. » Comme nous l’avons vu, ce rejet de la religion juive traditionnelle par Freud est aussi souligné par Bakan. L’argument de Le Rider ne nous semble pas tenir sur ce point.

D’autre part, Ellenberger (1974, p. 584) consacre une page au livre de Bakan qu’il critique en partie : « Un examen objectif des faits montre toutefois que Bakan a considérablement exagéré l’importance de l’antisémitisme à Vienne à l’époque de la jeunesse et de la maturité de Freud, et ses interprétations des œuvres de Freud sont souvent fort discutables. Certaines analogies qu’il établit entre des concepts psychanalytiques (ceux, en particulier, se rapportant à la sexualité) et les doctrines cabalistiques sont assez frappantes, mais les choses sont en fait plus complexes. Nous n’avons aucune preuve que Freud ait jamais eu connaissance des écrits mystiques juifs ». Rappelons que la thèse de Bakan n’implique pas que Freud ait eu une connaissance directe de ces écrits, mais bien qu’il en ait été imprégné malgré lui.

Comme le souligne Alain Besançon dans son compte-rendu du livre de Bakan (1967), « Autrement dit, Bakan porte à réfléchir ce que signifie au juste en psychologie le fait d’être juif, catholique ou protestant. Et si cette question trouve réponse, s’éclairera le phénomène, déjà observé par l’historien, qu’un instituteur français de tradition laïque peut se comporter comme un janséniste, un bolchévik comme l’archiprêtre Avvakum et qu’il arrive à un savant positiviste comme Freud de se souvenir, en écrivant, du Zohar qu’il n’a jamais lu. »

P.-S. Après l’écriture de ce texte, nous avons découvert, grâce à un célèbre moteur de recherche, qu’un livre publié aux éditions Erès en 2014, écrit par Pierre Bruno et Marie-Jean Sauret, portait le même titre, Du divin au divan (sans majuscule à Divin). Il apparaît à la lecture de la présentation et du sommaire que le contenu est sensiblement différent. Nous conservons dès lors notre titre (avec majuscule à Divin), celui d’un modeste article qui ne fera ni concurrence ni ombrage au livre précité.

[1] « Mais le paradoxe principal consiste dans le fait que la psychiatrie dynamique moderne s’est scindée en écoles divergentes. Ces écoles ont, sans nul doute, enrichi nos connaissances en apportant une énorme moisson de faits nouveaux et de données empiriques. Mais d’autre part l’existence d’écoles de ce genre aux doctrines divergentes et mutuellement incompatibles constitue une rupture avec l’idée d’une science unifiée et signifie un retour à l’ancien modèle des sectes philosophiques gréco-romaines. C’est là, dans l’histoire de la culture, un événement extraordinaire qui n’a pas attiré toute l’attention qu’il mérite. » Ellenberger Henri, À la découverte de l’inconscient : histoire de la psychiatrie dynamique, 1974.

[2] Ce terme a été forgé par Max Weber (Entzauberung der Welt), un des fondateurs de la sociologie dont le rapport au freudisme était réservé, comme le rapporte Le Rider (1990).

[3] Comme il l’écrivait dans Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) : « La science est fragmentaire, incomplète (…) et n’est jamais achevée ; la vie, elle, ne peut attendre. »

[4] Selon le témoigage d’une nièce en 1892-1893 sur la vieillesse du père de Freud, « Jacob Freud passait son temps à lire le Talmud et d’autres livres en hébreu » (cité par Ellenberger).

[5] Dans certaines écoles bouddhiques, comme le zen, la transmission s’effectue aussi de maître à disciple selon des lignées. Rappelons que Lacan s’était comparé à un maître zen (Lacan, 1975, séminaire de 1953).

[6] Citation de de l’Énéide de Virgile : « Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. »

[7] Par exemple : Clavreul, 1980 ; Schneider, 2010 ; Dupont, 2014. Comme le disait un psychanalyste belge lors d’un séminaire à Namur, « Vous ne pouvez imaginer le nombre d’analystes qui ont encore une conception religieuse de la psychanalyse » (propos entendus par l’auteur, citation de mémoire). Un autre indice est celui du « croire » quasi-religieux, malgré des échecs de la cure, comme celle, princeps, d’Anne O., et de nombreux autres (Ellenberger, 1974, Borch-Jacobsen Mikkel, 1995, 2011). Ajoutons in fine que nos deux articles sur la dimension religieuse voilée de la psychanalyse à ses origines ne concerne que « l’offre » et non pas « la demande ». Bien entendu, des attentes, expectations, demandes… de cette nature existent également du côté des patients. Les deux faces de cette question relèvent, à notre sens, en partie de la même problématique socio-historique.

Sources des deux articles

- Bakan David, Freud et la tradition mystique juive (publié en poche chez Payot, 2001, traduction de « Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition », 1958)

- Besançon Alain, « David Bakkan, Freud et la Tradition mystique juive, suivi de La double leçon de Freud, par A. Memmi, Préface du Dr F. Pasche. » [compte-rendu], Annales, 1967

- Borch-Jacobsen Mikkel, Les Patients de Freud, Sciences humaines Éditions, 2011

- Borch-Jacobsen Mikkel, Souvenirs d’Anna O. : une mystification centaire, Aubier, 1995

- Borch-Jacobsen Mikkel, Lacan, le maître absolu, Flammarion, 1990

- Clavreul Jean, « L’église freudienne de Paris », Le Monde 19 janvier 1980

- De Backer Bernard, « La religion, la science et le voile du réel, En lisant Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse », Université Catholique de Louvain, séminaire de maîtrise en sociologie, 1995

- De Backer Bernard, Croyance et reliance. Le cas du New Age, Université Catholique de Louvain, juin 1996 (ce travail déboucha sur un projet de thèse de doctorat qui n’est pas sans lien avec cet article)

- De Backer Bernard, « New Age : entre nomade mystique et neurone planétaire », La Revue nouvelle, novembre 1996

- De Backer Bernard, « Déverrouiller la porte de l’intérieur ? », dossier « Le travail sur soi », La Revue nouvelle, octobre 2007

- Di Ciacca Antonio, « Lacan, Docteur de l’Eglise », La Cause freudienne, 2011/3 (n° 79)

- Dumont Louis, Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes, Paris, Gallimard, 1966

- Dupont Sébastien, L’autodestruction du mouvement psychanalytique, Gallimard, 2014

- Durkheim Émile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Félix Alcan, 1912

- Ellenberger Henri, À la découverte de l’inconscient : histoire de la psychiatrie dynamique, SIMEP, 1974 (édition originale, The discovery of the unconscious : the history and evolution of dynamic psychiatry, Basic Books, 1970)

- Freud Sigmund, « Résistance à la psychanalyse », Revue juive, 15 mars 1925

- Freud Sigmund, L’avenir d’une illusion, PUF, 2007 (Die Zukunft einer Illusion, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1927)

- Frischer Dominique, Les analysés parlent, Stock, 1977

- Furet François, Le passé d’une illusion, Calmann Lévy, 1995

- Gauchet Marcel, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Gallimard, 1985

- Gauchet Marcel, La condition historique, Éditions Stock, 2003

- Gauchet Marcel, Le nouveau monde, Gallimard, 2017

- Giddens, Anthony, The consequences of Modernity, Cambridge Polity Press, 1990

- Giddens, Anthony, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Ages, Cambridge Polity Press, 1991

- Giddens, Anthony, The transformations of Intimacy, Cambridge Polity Press, 1992

- Gillman Abigail, Viennese Jewish Modernism : Freud, Hofmannsthal, Beer-Hofmann, and Schnitzler, The Pennsylvania State University Press, 2009

- Guénon René, La crise du monde moderne, Gallimard, 1969

- Haddad Gérard, L’Enfant illégitime : Sources talmudiques de la psychanalyse, Hachette Littératures, 1981

- Haddad Gérard, Lacan et le judaïsme, Desclée de Brouwer, 1996

- Haddad Gérard, Le Péché originel de la psychanalyse. Lacan et la question juive, Seuil, 2007

- Lacan Jacques, Les écrits techniques de Freud, Éditions du Seuil, 1975 (séminaire de 1953)

- Lacan Jacques, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Éditions du Seuil, 1973 (séminaire de 1964)

- Lahire, Bernard, L’interprétation sociologique des rêves, Éditions La Découverte, 2018

- Larivière Michael, Imposture ou psychanalyse ? Masud Khan, Jacques Lacan et quelques autres, Payot, 2010

- Le Rider Jacques, Modernité viennoise et crises de l’identité, PUF, 1990

- Le Rider Jacques, « Les Faust de Goethe », sur France culture, 28 novembre 2020

- Lézé Samuel, L’autorité des psychanalystes, PUF, 2010

- Mazurel Hervé, Kaspar l’obscur ou l’enfant de la nuit, Éditions La Découverte, 2020 (livre recensé sur ce site)

- Mazurel Hervé, L’Inconscient ou l’oubli de l’histoire. Profondeurs et métamorphoses de la vie affective, Éditions La Découverte, 2021 (livre à paraître en août et non en mars 2021 comme annoncé, mais que je mentionne pour information, car le sujet me semble en rapport avec cet article)

- Mopsik Charles, Cabale et cabalistes, Bayard 1997

- Renard Delphine, Judaïsme et psychanalyse. Les « discours » de Lacan, Cerf, 2012

- Robert Sophie, Les déconvertis de la psychanalyse (avec Mikkel Borch-Jacobsen, Jacques Van Rillaer, Jean-Pierre Ledru et Stuart Schneiderman), Dragon bleu TV, 2015

- Schneider Michel, Lacan, les années fauves, PUF 2010.

- Sibony Daniel, Psychanalyse et judaïsme : Question de transmission, Flammarion, 2001

- Stern Nathan, La fiction psychanalytique. Étude psychosociologique des conditions objectives de la cure, Mardage, 1999

- Taguieff Pierre-André, Le sens du Progrès. Une approche historique et philosophique, Champs Flammarion, 2004.

- Tort Michel, La fin du dogme paternel, Flammarion, 2007

- Zweig Stefan, Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, Albin Michel, 1948 (édition originale : The World of Yesterday : An Autobiography, New York, Viking Press, 1943)

La psychanalyse sur Routes et déroutes

- Freud et la crise du monde moderne, Routes et déroutes, avril 2021

- Le tabou de la pédophilie féminine, Routes et déroutes, mai 2020

- Zadig ou l’arme de comparaison massive, Routes et déroutes, janvier 2019

- Songes et cauchemars des peuples, La Revue nouvelle, mars 2018

- Freud sur le divan de la globalisation, La Revue nouvelle, juin 2017

- Hétéronomes homonégatifs ?, La Revue nouvelle, mars 2016

- Linda Hopkins, False Self. The life of Masud Khan, La Revue nouvelle, février 2015

- Apocalypse pour tous, La Revue nouvelle, septembre 2013

- Samuel Lézé. L’autorité des psychanalystes, La Revue nouvelle, septembre 2010

- La perversion ordinaire, de Jean-Pierre Lebrun, ETOPIA, décembre 2007

- Déverrouiller la porte de l’intérieur ?, La Revue nouvelle, octobre 2007

- L’autonomie à l’épreuve d’elle-même, La Revue nouvelle, août 2007 (recension du livre d’Olivier Rey, Une folle solitude. Le fantasme de l’homme autoconstruit, Seuil, 2006)

- La psychanalyse au risque du social, La Revue nouvelle, mars 2007 (analyse du livre de Jean-Pierre Lebrun et Charles Melman, L’homme sans gravité, Denoël 2002

Tres intéressant, quelle profusion d’analyses et de références… Merci Bernard

Je ne connaissais pas Bakan, mais j’ai lu le livre de Haddad : « Sources talmudiques de la psychanalyse ». L’exégèse des textes par la technique du midrash et l’étude du talmud : énorme corpus legislatif structurant la vie et parfois d’une façon contraignante. Freud l’aurait rejeté.

La mystique juive, (souvent détournée a des fins ésotériques fumeuses) est, en principe, réservée aux érudits qui ont assimilés toute la transmission écrite et orale ; comment Freud a t’il pu être « imprégné » par elle ? Le talmud est une tentative aussi comme le dit Haddad « d’ancrer l’homme à la Raison a la logique… une mise en garde contre toute tentation superstitieuse, magique …voire mystique! » Et le père de Freud le lisait !

Bakan fournit quelque explications : « enseignement secret, transmis oralement,a une personne et par allusion.; »belle référence a la technique psychanalytique. Il parle aussi de mystique laicisée.

Donc je n’ai pas tellement envie de me lancer dans la lecture du livre de Bakan, à tort ??

Par contre me conseilles-tu la lecture du livre de Durkeim que tu cites et que tu as étudié ? Le sujet m’intéresse

J’aimeJ’aime

Chère Marianne, je n’ai approfondi que le livre de Bakan et non ceux de Haddad, même si je les connais un peu. C’est effectivement une approche qui me semble très différente comme tu le soulignes à juste titre. A vrai dire, le livre de Bakan aurait mérité un plus long exposé, mais je n’avais plus la place ni le temps. Mon sujet central était par ailleurs un peu décalé : la sortie de l’hétéronomie par la voie mystique, non explicite chez Freud. Oui, je te recommande le livre de Durkheim, mais tu auras déjà une bonne synthèse dans le pdf en dessous de mon article sur Durkheim, » La religion, la science et le voile du réel ».

P.-S. Comme je l’ai écrit dans une note en bas de page, je ne me suis attaché à la dimension religieuse que du côté de « l’offre » à son origine, chez Freud. Il y a, me semble-t-il, un aspect similiaire du côté de la « demande ». Sans parler, bien entendu, des suites du mouvement psychanalytique, surtout dans sa version lacanienne. Il suffit de lire l’article du psychanalyste Jean Clavreul sur « L’Eglise freudienne de Paris » dont le lien est en biblio.

J’aimeJ’aime