Monument à la gloire des étudiants partis découvrir l’Occident au XIXe siècle

(Kagoshima, photographie de l’auteur)

Le « réveil » impérial de la Chine éclipse-t-il le rôle pionnier du Japon ? On parle certes toujours de l’archipel nippon contemporain, de ses robots, son Pokémon, ses poupées érotiques, ses mangas et ses centrales nucléaires. Et tout autant, bien entendu, du « Japon éternel » : ses cerisiers, sa cérémonie du thé, son théâtre Kabuki, ses estampes, ses temples et ses samouraïs. Mais le Japon dont on ne parle peut-être plus assez dans le contexte géopolitique actuel, c’est celui de l’ère Meiji (1868- 1912) — mot qui signifie gouvernement éclairé, une expression chinoise inspirée du Livre des mutations, mais dont le sens, par analogie et détournement significatifs, désignait aussi les Lumières. Celles qui viennent d’Occident, avec leurs puissances et leurs ombres, et dont l’Archipel a su tirer parti sans y perdre son « esprit ». Avec des tensions violentes, des embardées instructives et parfois meurtrières, à l’image de celles de son modèle européen ; ce qui ne l’a pas empêché de reprendre son cours démocratique, à la différence de la Chine.

Le livre[1] de P.-F. Souyri tombe dès lors à pic pour nous instruire de l’histoire étonnante d’un phénomène qui semble unique au monde : comment un pays non-occidental, un « peuple du bout du monde », jamais envahi ni colonisé (mais qui fut colonisateur par imitation), a-t-il pu devenir, dès la fin du XIXe siècle, un pays moderne dans les deux sens du mot : technoscientifique et politique ? Comment un espace aussi insulaire, fermé totalement au monde extérieur pendant les deux siècles et demi de la période Edo (1603-1868) – hors la minuscule enclave de Dejima, face à Nagasaki, d’où filtraient les « sciences hollandaises » – a-t-il pu capter aussi rapidement les savoirs techniques et pratiques, certains modes de vie et mouvements sociaux occidentaux ? Et cela au prix de quelles oscillations pendulaires, d’adoptions enthousiastes et de rejets violents ?

Le Japon n’est pas une île

L’ouvrage de Souyri, qui compte près de cinq cent pages, est largement chronologique et thématique, les deux aspects se recoupant en bonne partie au grés des flux et reflux de l’occidentalisation, sous l’effet de facteurs internes ou externes. Mais il opère également des cadrages chronologiques plus étendus lors de l’approfondissement de certains thèmes – comme la démocratie, l’individualisation, le féminisme, le pacifisme, le socialisme, l’écologie ou, au contraire, le raidissement identitaire et hiérarchique, la sacralisation impériale et les déploiements guerriers.

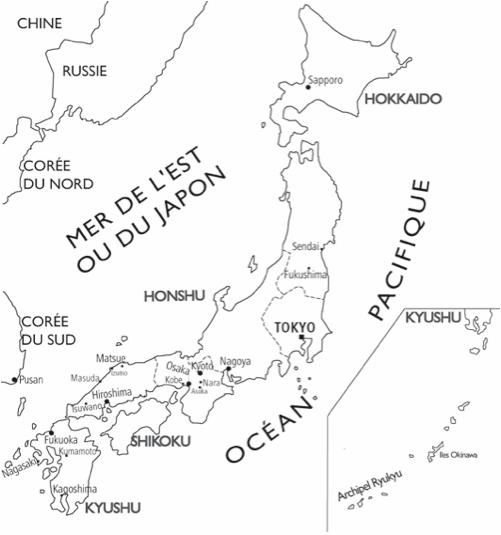

Avant d’entrer dans le vif de cette histoire au sens chronologique du terme, il convient d’abord de situer les choses dans l’espace, dimension qui est malheureusement absente d’un livre dépourvu de cartographie[2]. Sans elle, on ne peut en effet comprendre nombre d’aspects de la problématique développée dans l’ouvrage. Située au large de la Corée et de la Russie, le Japon (Nihon) n’est pas une île mais un archipel. Il comporte, formant un arc insulaire bordant la côte asiatique, quatre îles principales : Hokkaidō (la plus septentrionale), Honshū (la plus grande), Shikoku (la plus petite) et Kyūshū (la plus méridionale). Si les capitales impériales et shogunales (Asuka, Nara, Kyoto et Tokyo – autrefois appelée Edo) sont situées sur la grande île de Honshū où se trouve le cœur politique du Japon impérial, c’est l’extrême sud de Honshū et surtout Kyūshū qui se révèlent les plus significatifs pour notre sujet. Kyūshū est en effet l’île la plus proche de la Corée (quelques heures de bateau) et, par là, de la Chine.

C’est principalement par cette île – où se trouvent les villes portuaires de Nagasaki, Fukuoka et Kagoshima – que transitèrent les influences occidentales (portugaises et néerlandaises). Cela explique le rôle très important joué par ces trois villes et les « clans du Sud-Ouest » dans la « rénovation de Meiji »[3] ; d’autant que Kyushu fut, un millénaire auparavant, le lieu de passage d’apports chinois – riziculture, écriture, bouddhisme, confucianisme, arts, culture matérielle – qui cheminèrent par la Corée, ainsi que des « missions » japonaises en Chine, constituant un précédent des voyages d’étude en Europe et aux États-Unis. Le Japon n’est donc pas une île autiste, mais un archipel spatialement très polarisé, ouvert sur le monde, avec intermittences, audace et prudence.

Les premiers contacts avec l’Europe[4] seront le fait des Portugais qui débarquent dans l’île de Tanegashima, au sud de Kyushu, en 1543 ; puis de François-Xavier et des Jésuites à Kagoshima en 1549. Le christianisme (et les arquebuses) se propage entre les premières prédications à Kyūshū et l’interdiction totale de la religion chrétienne en 1612, peu après le début de la période Edo. Seuls les marchands hollandais, adversaires résolus des « papistes », sont autorisés à commercer de leur enclave de Dejima dans le port de Nagasaki (ville fondée par les Portugais). Des chrétiens cachés (kakure kirishitan) survivront pendant trois siècles, constituant une communauté à l’histoire poignante et tragique[5]. Loin d’être une période de stagnation, les deux siècles de stabilité de la période Edo connaîtront une relative prospérité, une urbanisation et le développement d’une proto-industrie. Le pays a donc vécu, durant cette période, un essor endogène qui constituera la matrice du Japon moderne[6].

Ces balises étant posées pour le lecteur peu familier de la topographie nipponne et de son histoire[7], voyons ce que nous « raconte » P.-F. Souyri. Le sujet du livre s’étend des dernières années de la période Edo, dirigée par le shogun (généralissime) depuis Edo (actuelle Tokyo), au début du totalitarisme japonais des années 1930. Le cœur en est constitué par la « rénovation Meiji », qui restaura l’empereur au détriment du shogun et entreprit de s’instruire des secrets de la puissance occidentale, après avoir été menacé par des canonnières qui lui avaient imposé des « traités inégaux ».

L’ambition du livre, comme l’indique son titre Moderne sans être occidental, est de montrer, de manière argumentée et documentée, combien la modernisation du Japon s’appuie autant sur des apports européens que sur des facilitateurs culturels d’origine chinoise ou endogènes (bouddhisme, taoïsme, confucianisme, mais aussi shintô). Comme l’écrit l’auteur en introduction, « le processus identifié comme modernisation a toujours joué au Japon sur des influences multiples, empruntant tour à tour à l’Occident, mais aussi – c’est moins connu – à la Chine ou à des savoirs de nature endogène. Ces influences furent réinterprétées, réinventées, modulées selon des agencements singuliers ».

Le sujet est d’autant plus important qu’il concernera ensuite la Chine et toute l’Asie orientale – l’Archipel jouant un rôle d’avant-garde et de passeur dans ce domaine. C’est en effet par le Japon que nombre d’éléments occidentaux transitèrent avant de toucher la Chine et d’autres régions d’Extrême-Orient. Quand on connaît la montée en puissance de cette partie du monde, il semble pertinent de se pencher sur cette singulière alchimie historique et culturelle, qui a joué un rôle pionnier. Et qui avait été grandement facilitée par les développements antérieurs de la période Edo.

Le vent se lève

On ne pourra évidemment pas « résumer » un livre aussi touffu ni se résigner à dessiner scolairement le squelette de son contenu. Nous avons donc pris le parti de traiter de quelques thématiques centrales. La première est relative aux effets de souffle de la puissance occidentale, que nous plaçons sous l’égide du dernier film d’animation de Myazaki Hayao : Le vent se lève. Titre inspiré d’un poème de Paul Valéry, et de son corolaire moral : « il faut tenter de vivre… ». C’est en effet l’image qu’utilisera un des « missionnaires » – et incontestablement le « géant »[8] de Meiji – Fukuzawa Yukichi, dans un article célèbre de 1885 : « Le souffle de la civilisation occidentale progresse vers l’Orient et, partout, herbes et arbres s’y plient ». Rappelons l’importance du vent (kaze) dont l’esprit (kami), sous forme de typhon, aurait protégé le Japon des invasions sino-mongoles de 1274 et 1281 à Fukuoka, et qui donna son nom aux pilotes suicidaires de la seconde guerre. Mais, au XIXe siècle, le vent n’est pas japonais…

Après la première rencontre avec les Européens aux XVIe – XVIIe siècles, un nouveau choc ébranle l’Archipel dans les années 1850. Il ne s’agit plus d’Ibères barbus et malodorants, avec leurs missels et leurs arquebuses, mais de navires en provenance des États-Unis, qui imposent le libre échange à coup de canons et de « traités inégaux ». Le régime des shoguns héréditaires est par ailleurs à bout de souffle, la caste militaire qui le dirige étant discréditée par une société qui a connu une transformation profonde. Le pays se trouve dès lors confronté à un double défi : réagir à la menace occidentale et se réformer politiquement pour renforcer ses capacités et ne pas être « colonisable »[9]. La réaction face au souffle occidental ne sera plus le rejet et le repli, plus difficile géopolitiquement, mais bien l’apprentissage des ressorts de cette puissance. Ceci par plusieurs « missions » en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que d’innombrables traductions de livres scientifiques ou politiques. Comme au judo, le lutteur sait qu’il ne pourra résister qu’en utilisant la force de l’adversaire – ce qu’il avait commencé de faire avec les « études hollandaises ».

Monument moderne à la mémoire de François-Xavier débarquant à Kagoshima

(photographie de l’auteur)

Les missions japonaises en Occident débuteront sous l’ère Edo et se poursuivront sous Meiji. Pour la première fois, il ne s’agira plus d’un apprentissage livresque mais bien d’une expérience de voyage lors de laquelle on « verra des ses propres yeux ». Certaines de ces missions sont d’initiative locale (surtout des clans du Sud-Ouest)[10], d’autres seront officielles, dont la célèbre mission Iwakura (1871), composée de membres du gouvernement, de l’administration et d’étudiants, et qui fera le tour du monde pendant… dix-huits mois. La relation de ces missions mériteraient des livre entiers (ils existent en japonais), voire une comparaison avec d’autres voyages similaires en Occident (arabes, ottomans, russes…). Soulignons l’inversion du sens sémantique et géographique : ici, ce sont les « sous-développés » qui prennent l’initiative ; ils partent pour s’instruire et non pour se convertir. Si des réactions négatives se produiront (Fukuzawa Yukichi sera menacé de mort à son retour), l’effet réformateur sera considérable, accompagné de la diffusion des récits de voyage à des centaines de milliers d’exemplaires et de l’immense travail de traduction qui suivra.

Lumières dans le Ciel

On sait l’une des conséquences des missions et traductions, décrite en détail par Souyri, et que nous ne développerons pas ici : l’adoption rapide par les Japonais de la techno-science occidentale et l’industrialisation qui en fut la conséquence, avec ses corollaires (armement, transports, communications, éclairage public symbolisant les « Lumières », médecine, presse, construction, enseignement et formation…). Un développement du pays qui le rendit de fait « non colonisable ». Ce qui nous semble beaucoup plus instructif est le volet culturel, social et politique de cette rencontre. Si nombre de pays non-occidentaux ont adopté l’appareil technoscientifique occidental, plus rares sont ceux qui furent aussi défricheurs et preneurs de ce que l’on appelle « les valeurs » de la modernité occidentale. Si les lois de la technoscience sont en principe universels, théoriquement et pratiquement, « l’universalité » de la modernisation démocratique ou de la « structuration autonome » (Gauchet) est plus discutée aujourd’hui, même si cela semble « aller de soi » pour nombre de militants et de politiques… occidentaux. Le titre même de l’ouvrage que nous recensons ici, pose d’ailleurs la question et y répond en même temps ; nous y reviendrons. Enfin, quant à savoir si, à long terme, l’on ne peut pas « avoir l’un sans l’autre » (technosciences sans valeurs), comme l’affirme Marcel Gauchet dans un article de la revue Le Débat[11], l’avenir nous le dira.

Les pionniers japonais du XIXe siècle, voyageurs ou traducteurs, se sont en tout cas vite rendus compte que « les sciences hollandaises » ne marchaient pas toutes seules, mais qu’elles étaient produites par des sociétés qui avaient développé par ailleurs bien d’autres traits distinctifs. Les deux seraient-ils liés ? Une délégation japonaise aux États-Unis fut ainsi surprise de constater que leurs interlocuteurs étaient totalement indifférents aux descendants de leurs présidents, alors que chez eux le shogunat (ou le titre impérial) était transmis de père en fils. La liberté de parole, le débat public, le rôle des femmes, le caractère non héréditaire des statuts et de professions, l’égalité de droit, les processus électoraux… intriguaient autant (sinon plus) nos Tocqueville nippons que les merveilles de la techno-science et les prodiges de l’industrie. Les relations de leurs missions fourmillent de réflexions et d’anecdotes à ce sujet.

L’ouvrage de Souyri développe longuement ces questions dans plusieurs chapitres. Il y aura, d’un côté, l’adoption enthousiaste par certains segments de la société japonaise d’aspects centraux des Lumières (on ne parlait pas encore de « modernité ») – comme la liberté, le débat, la démocratie, l’individualisation, l’égalité – en s’appuyant cependant sur des vecteurs culturels sino-nippons qui soutiendront le processus. Mais, de l’autre côté, des réactions plus ou moins violentes se développeront, tout comme en Europe, face aux menaces de décomposition du corps social sous les assauts dissolvants du libéralisme sociétal. De manière significativement synchrone, le Japon connaîtra une phase totalitaire dans les années 1930, en même temps que l’Allemagne ou l’Italie (le cas de la Russie étant sensiblement différent dans ses causes, mais pas dans ses effets)[12].

C’est toute la société qui est bousculée par l’effet de souffle, cela d’autant que les progrès de l’imprimerie et des moyens de communication permettent de diffuser très largement les témoignages, les traductions et les prises de position militantes dans une société fortement urbanisée, ayant un niveau de scolarisation très élevé chez les deux sexes (effet culturel du confucianisme). Car il ne s’agit pas de diffuser les Lumières auprès des seules élites, mais bien de toucher le peuple dans sa plus grande partie, afin de réformer la société en profondeur. Certains iront même très loin, jusqu’à proposer l’alphabet latin (comme le fera plus tard le Viêt-Nam, après la Turquie), de faire de l’anglais la langue officielle, voire introniser l’Empereur comme chef de l’église catholique japonaise !

Un des problèmes épineux est la compréhension-traduction de concepts occidentaux inconnus en langue japonaise, et qui se diffuseront ensuite dans tout l’espace asiatique extrême-oriental (notamment chinois). C’est le cas de notions comme « Lumières », « liberté », « autonomie », « individu », « démocratie ». « Civilisation des lumières » sera traduit par le néologisme chinois bunmei kaika dans lequel on retrouve le mei (lumière) de Meiji et kaika qui signifie « progrès ». Le terme donnera par ricochet wenming en chinois, munyeong en coréen, van minh en vietnamien. Liberté ou autonomie sera traduit par Jiyû (« être soi-même la cause de »), qui sera repris en chinois avec ziyou, en coréen avec chayu et en vietnamien avec tu do. Quant à « individu », comme le raconte Souiry, « personne ne comprenait très bien de quoi il s’agissait » mais il « deviendra un mot clé pour comprendre l’Occident ». Différentes versions circuleront, comme « les gens en particulier » (koko hitobito), « chacun soi-même » (dokuji ikko) ou « tempérament où chacun est indépendant » (dokuristu kojin no kishô). L’auteur constate d’autre part que les termes « liberté », « indépendance » ou « autonomie » commencent tous par « le sinogramme ji, que l’on peut traduire par « auto- » ou « par soi-même », comme si la population ordinaire (…) revendiquait d’être le sujet de la politique ».

Par ailleurs et plus fondamentalement, comme le mentionne Souyri à travers l’exemple d’auteurs de l’ère Meiji, c’est un basculement du temps social légitime qui se produit, un changement du régime d’historicité : « Avec Fukuzawa Yukichi, les penseurs japonais des Lumières renversent toute la vision habituelle de l’Histoire qui, jusque là, se fondait sur les notions de légitimité et de vertu, et n’étudiaient que les faits et gestes de souverains, des dirigeants, des héros. Le critère central, c’est désormais l’étude de la diffusion des formes culturelles dans le peuple, c’est-à-dire l’étude de la civilisation en tant que telle. Du coup l’Histoire devient autre. On est là dans un premier changement majeur du régime d’historicité. Le renversement des concepts renversera la perspective historique. » Le jeune économiste Taguchi Ukichi (vingt-deux ans en 1877) ira plus loin, proposant un nouveau discours narratif de l’histoire japonaise qui fera date : « Il conçoit l’histoire de l’archipel comme celle d’un « progrès de civilisation » parce qu’à chaque stade du développement historique, la culture se diffuse dans l’espace et dans les différentes couches sociales. » Les références ne sont plus « les grands principes », « le point fixe dans le Ciel » qu’est l’Empereur et la fidélité qu’on lui doit. Ce n’est donc plus le passé qui fait autorité mais le futur, comme il le remarque aussi pour la littérature[13].

Les nuages s’accumulent

Comme l’écrit Souyri, « « Avant » le corps social tenait. « Maintenant » le lien social est menacé. Il est d’autant plus menacé que la « civilisation » en marche bouscule, déstabilise, fait perdre ses repères ». Car outre les changements pratiques et cumulatifs issus de la technoscience et du progrès, du bousculement culturel des mentalités, le choc de Meiji déboucha aussi sur des mouvements sociaux et des changements institutionnels. De nombreuses associations, organes de presse, mouvements féministes ou écologistes, syndicats, partis, groupes pacifistes virent le jour dans le contexte de la rénovation de Meiji. Ils entrèrent en conflit avec d’autres parties de la société et avec le pouvoir, qui connut, lui aussi, des modifications très importantes (abolition des anciens ordres, Constitution écrite, suffrage censitaire, réforme du Code civil, instruction obligatoire…).

Progressivement, les questions de l’identité japonaise et des vecteurs de son unité furent remises sur le tapis pour faire face d’une autre manière au « souffle de la civilisation occidentale » et aux enjeux géopolitiques : notamment celui de la place du Japon en Asie, de la guerre avec la Russie et du traitement de l’Archipel par les puissances occidentales. La « japonéité » fait l’objet des « études nationales », la religion shintô devient culte d’État et l’Empereur un « point fixe » transcendant. Le nationalisme se constitue en véritable mystique d’État, sans que les progrès induits par la technoscience soient bien entendu remis en question. On se retrouve bientôt dans la configuration « science occidentale, âme japonaise », dans sa version hard. Pierre-François Souyri développe longuement cet autre aspect de la modernisation japonaise, au travers de chapitres relatifs à la revendication de l’unité ethnoculturelle du peuple japonais, des relations avec l’Asie et du nationalisme mystique qui déboucha sur le régime militariste totalitaire des années 1930, avec le départ de la SDN en 1933 et le coup d’Etat avorté de 1936.

Comme le souligne justement l’auteur en conclusion de son livre, le pays du Soleil Levant a suivi un parcours fort similaire à celui de ses modèles occidentaux, surtout européens (allemands et italiens pour les années 1930) : constitution d’un empire colonial, effroi devant les effets dissolvants du libéralisme sociétal, conflits sociaux, réactivation d’un nationalisme identitaire empreint du mythe de l’Un, totalitarisme politique. La face sombre de l’histoire japonaise au XXe siècle ne doit dès lors pas être détachée de sa modernisation et de sa démocratisation. Il s’agit de l’autre versant de la médaille, certes pas inéluctable. La religiosité mystique impériale et le régime totalitaire sont en quelque sorte des « coproductions » de la modernité occidentale et de la japonéité religieuse.

Les secrets de l’Archipel

Au sortir de ce livre dense et très narratif, fourmillant de détails inconnus pour la plupart des lecteurs européens, on ne peut qu’être ébloui par tant d’érudition et de justesse d’exposé. Cela d’autant que ce travail vient à point nommé pour saisir les « secrets » de la réussite japonaise, et par là, des autres « tigres » asiatiques qui s’en sont inspirés. Réussite qui a fait défaut à d’autres régions non-occidentales du globe, pourtant mieux pourvues en ressources agricoles et minières que cet archipel isolé et pentu – périodiquement ravagé par tsunamis, séismes et typhons – qui ne disposait que des fruits de la mer, des forêts et de peu de terres agricoles.

Mais l’Archipel fut irrigué par une longue tradition d’emprunts externes, surtout chinois, ainsi que par une ouverture paradoxale au monde, une curiosité de savoir sans y perdre son « esprit ». Comme le disait Claude Levi-Strauss : « Dans un passé lointain, le Japon a beaucoup reçu de l’Asie. Il a beaucoup reçu de l’Europe dans un passé plus proche, et plus récemment encore des États-Unis d’Amérique. Mais tous ses emprunts furent si soigneusement filtrés, leur plus fine substance si bien assimilée que, jusqu’à présent, la culture japonaise n’a pas perdu sa spécificité »[14].

Il est également intéressant de noter que le Japon, contrairement à la Chine, est un pays démocratique depuis la fin du XIXe siècle, avec des phases autoritaires et une période que l’on peut qualifier de totalitaire[15]. Certes, la démocratie japonaise n’est pas « idéale » ni une copie conforme des démocraties occidentales (elles-mêmes très variables). Mais ce point, que l’Archipel partage avec la Corée du sud et Taiwan, mérite d’être souligné. L’auteur ne fait pas cette comparaison avec la Chine, ce qui est singulier, car ce sont bien les deux volets de la modernité qui ont été assimilés par le Japon, à sa manière inimitable. On regrettera également que la théorisation des points d’appui endogènes (vecteurs culturels chinois, ressources symboliques japonaises, chemin déjà parcouru dans la recherche et l’assimilation d’éléments chinois ou « hollandais »), qui constituent la thèse centrale du livre de P.-F. Souyri, ne soit pas plus systématique. Il est certes fait appel à tel ou tel trait culturel asiatique (importance du savoir dans le confucianisme, féminisme et écologie dans le shintoïsme animiste et matriarcal, rôle de l’impermanence et de la vacuité dans le bouddhisme[16]), comme point d’appui facilitant l’assimilation syncrétique de la modernité, mais sans que cela ne soit véritablement théorisé.

Ainsi, par exemple, on ne trouve pas d’exposé systématique sur les systèmes de sens internes aux religions d’Asie, ainsi que sur leurs différences avec les monothéismes abrahmaniques dans leur rapport au politique, à la hiérarchie sociale et à l’économie. Par ailleurs, un phénomène aussi important que le basculement du temps légitime du passé vers l’avenir n’est évoqué que de manière incidente, sans lien structurel avec le reste. Gageons que ce travail plus systématique pourra faire l’objet d’un nouvel ouvrage, de P.-F. Souyri ou d’un autre auteur. A moins qu’il n’existe déjà en langue japonaise…

Bernard De Backer, 2016

Téléchargez le fichier pdf de l’article publié dans La Revue nouvelle : Moderne sans être occidental

Une version à l’entame légèrement différente sur mon blog de La Revue nouvelle.

Post-scriptum d’octobre 2018. Pierre-François Souyri sur France culture.

[1] Publié chez Gallimard dans la « Bibliothèque des histoires », 2016

[2] Tout à l’opposé du livre de l’historien Timothy Snyder, Terres de sang, qui comporte pas moins de trente-six cartes. Cette absence de cartographie est assez fréquente dans l’édition historiographique française.

[3] L’auteur préfère l’expression « rénovation » à celle, classique, de « restauration », car il s’agissait bien de rénover le pays, mais « par en haut ». Ce n’était donc ni une révolution « par le bas », ni une restauration conservatrice, mais un processus hybride de rénovation par le biais de la figure sommitale de l’Empereur. Ainsi qu’une revanche des clans du Sud-Ouest (Kyūshū) sur ceux du Nord-Est (région de Kantō, Honshū).

[4] Sur ce sujet, voir La découverte du Japon par les Européens (1543-1552) , Éditions Chandeigne, 2013.

[5] Voir Silence de Shusaku Endo, Denoël, 1992 pour la version française, bientôt un film de Martin Scorsese.

[6] A titre d’exemple, 40 % de la population masculine savait lire et écrite à la fin de l’ère Edo, ce qui correspond au niveau de la France en 1789. L’imprimerie et l’édition étaient développées, encouragées par le confucianisme qui valorisait le savoir. Edo (Tokyo) comptait un million d’habitants. Les « sciences hollandaises » se sont par ailleurs diffusées – notamment la perspective chez le célèbre peintre Hokusai

[7] Pour une chronologie détaillée de l’histoire du Japon, voir le chapitre « Chronologie générale » de P.-F. Souyri dans Japon, peuple et civilisation, Jean-François Sabourat (dir.), Éditions La Découverte, 2004.

[8] Selon les termes de Hidekata Ishida dans « La « naissance » de la philosophie dans le Japon moderne » in La dynamique du Japon. De Meiji à 2015, J.-F. Sabouret (dir.) CNRS Éditons, 2015. Fukuzawa Yukichi (1835-1901), natif de Kyūshū et maîtrisant parfaitement le néerlandais qu’il enseigna à l’école navale, est un personnage hors du commun, tout à fait essentiel pour cette période. Il est à la fois voyageur en Occident avant l’ère Meiji (aux États-Unis en1860 et en Europe en 1862), auteur dont les témoignages et les essais furent diffusés à des centaines de milliers d’exemplaires, traducteur des principaux concepts des Lumières dont il fut une figure centrale au Japon. Le premier volume de son œuvre majeure, Choses d’Occident (10 volumes), fut tiré à 250.000 exemplaires. Son portrait figure sur les billets de 10.000 yens.

[9] Pour reprendre le concept forgé par le penseur algérien Malek Bennabi (1905-1973).

[10] Une stèle grandiose à la sortie de la gare de Kagoshima représente les dix-neuf étudiants partis en 1865, et un musée leur est consacré. Voir B. De Backer, « Pray for Japan », La Revue nouvelle, octobre 2011.

[11] « Quand on se saisit de ces objets, de ces instruments, de ces modes de réflexion et d’action, on attrape avec eux l’esprit de la structuration autonome, contrairement à l’impression que l’on pourrait avoir l’un sans l’autre ; en apparence oui, en réalité, non. » Dans « Les ressorts du fondamentalisme islamique », Le Débat n° 185, mai-août 2015 [nous soulignons].

[12] L’absence d’une évocation du Japon dans l’ouvrage de M. Gauchet, L’avènement de la démocratie À l’épreuve des totalitarismes. 1914-1974 (Gallimard 2010) est surprenante, même si le livre ne concerne que l’Europe. Et cela d’autant que l’auteur y évoque les États-Unis. Nous avons lui avons posé la question lors de sa présentation du livre à Bruxelles. Il nous a répondu que son livre ne concernait que l’Europe et que le totalitarisme dans les pays ayant subi le joug colonial (Cambodge, Chine…) constituait par ailleurs une problématique très différente. Rappelons que le Japon n’a jamais été colonisé. Nous mentionnons cette question dans la note 9 de notre recension du livre de M. Gauchet dans La Revue nouvelle, avril 2011.

[13] Notamment les essais de Tokotumi Sohô, Le Japon du futur et La Jeunesse du nouveau Japon (1885-1887), à partir desquels Souiry souligne « la parution de nombre d’ouvrages de fiction ou d’essais politiques qui se projetaient dans l’avenir, ce qui était une nouveauté dans la littérature japonaise ».

[14] Dans « Place de la culture japonaise dans le monde », conférence prononcée à Kyôto en 1988 (texte repris dans L’autre face de la lune. Écrits sur la Japon, Seuil, 2011).

[15] Comme l’écrit un spécialiste de l’histoire du Japon : « L’évocation du passé, l’exhumation de l’ancienne mystique impériale et l’exaltation des vertus de l’ère Tokugawa [ndlr : période Edo] semblent avoir été les composantes essentielles de l’idéologie des années trente. Il ne pouvait être question de restaurer pour autant l’ancienne société, ni même de restaurer les institutions de l’époque Meiji […] Le Japon militariste avait donc davantage de traits communs avec les États totalitaires européens, les totalitarismes de droite en particulier, qu’avec l’ancien Japon […] Dans le Japon des années trente, une autocratie de type prémoderne ne semble guère plus concevable qu’en Occident. Le totalitarisme est devenu le seul substitut possible du régime démocratique » Edwin Reischauer dans Histoire du Japon et des Japonais, Seuil, 1970.

[16] Je me permets sur ce point de renvoyer à mon article « Vacuité occidentale et miroir bouddhique », La Revue nouvelle, août 2004.

Commentaire de l’auteur :

Cher Monsieur, Je vous remercie pour ce compte rendu critique. Un livre est un compromis. Des cartes et surtout des photos étaient prévues pour illustrer et alléger le caractère trop sérieux du livre mais vous connaissez peut-être les éditeurs, même les meilleurs : pas d’argent pour cela. Quant à la critique de fond qui arrive sur la fin, je l’entends parfaitement. Un chapitre supplémentaire sur religion et modernité aurait été bienvenu ainsi qu’un autre sur les transferts de technologie dans l’industrie (y compris dans les mode de commandement)…Peut être une autre fois…

Avec mes salutations les meilleures.

PF Souyri

J’aimeJ’aime