Publicité pour un nouveau jeu de la marque Lego

(Source The Guardian)

En quelques années, des phénomènes en provenance des campus américains et agrégés sous le nom de wokisme ont envahi, tel un tsunami, certains champs universitaires et culturels européens sans oublier les entreprises commerciales. L’humanité opprimée par l’homme blanc, l’État, le capitalisme ou le corps sexué semble s’y « réveiller », comme lors des réveils religieux américains du XIXe siècle, les fameux Religious Awakenings. Car le mot woke, bien avant le mouvement afro-américain où il fut mobilisé, résonne également avec ces réveils-là. Il faut être « born-again », « éveillé », « guerrier de la justice sociale » face à toutes les discriminations et dominations de genre, de race, d’orientation sexuelle, de corps… Non seulement éveillé pour soi, mais aussi pour les autres, et bien entendu en lutte contre ceux qui sont du côté des dominants, des oppresseurs : les mâles blancs cisgenres, le capitalisme racial et l’hétéropatriarcat, le déterminisme corporel, sans compter les divers « phobes » dont le nombre et l’objet grandit presque chaque jour : islamophobes, afrophobes, transphobes, homophobes, grossophobes… Une fois ce mal purgé, ces phobies liquidées, ces identités de genre fluidifiées, un monde reconstruit verra peut-être le jour. Il aura rejoint sa nature pristine, opprimée et déformée par le pouvoir. Voyons cette mouvance contradictoire, réunie sous un nom « emprunté », combinant primat individuel de la conscience sur le corps et appartenance collective déterminée par ce même corps.

« … j’en suis venu à interpréter la violence conjugale des Achuars moins comme l’expression d’une brutalité naturelle que comme une manière de socialiser les femmes par les coups, analogue dans son intention à leur apprivoisement symbolique par la sexualité (…) les hommes doivent non seulement éduquer les femmes au quotidien (…) mais aussi les marquer des stigmates d’une loi masculine posée comme incarnation de la culture.»

Philippe Descola, Les lances du crépuscule, 1993

(à propos d’un collectif animiste isolé en Amazonie, les Achuars)

« Malgré les influences anglaises subies dans son enfance, Matonabbe obéit sans faillir aux règles sexistes traditionnelles de ses compatriotes chipewyans. (…) « Les femmes chipewyans avaient un statut inférieur à celui des femmes de toutes les autres tribus… Isolées des garçons, dès l’âge de huit ou neuf ans, mariées dans l’adolescence à des hommes souvent d’âge mûr, soumises à de multiples discriminations, elles étaient les premières à périr en cas de restrictions ».»

Marie-Hélène Fraïssé (citant l’anthropologue Diamond Jeness), Aux commencements de l’Amérique

« À qui la faute ? dit le haineux, et il trouve toujours un offenseur à portée de main. Et si d’aventure celui-ci ne se montre pas, c’est qu’il se cache : il faut alors le démasquer. »

Julius Margolin, « Doctrine de la haine », Voyage au pays des Ze-Ka

« Ils se donnent pour but de parvenir à une société parfaite en arrachant le principe malin qui fait obstacle. »

Alain Besançon, Le malheur du siècle

Le mieux que l’on peut sans doute faire, face à un tel phénomène polymorphe, culturel, cognitif et militant, est d’en démonter la structure et la généalogie avant d’en repérer les potentialités, les apories et les contradictions. Mais également d’en comprendre la survenance générationnelle, à la croisée de l’hypermodernité transhumaniste et des combats décoloniaux dans leurs dimensions messianiques. Certes, le wokisme, dont certains nient l’existence – sinon comme « épouvantail » du « vieux monde allié à l’extrême droite » qui « s’attaque à la jeunesse et à son combat renouvelé pour la justice » (Cusset, 2023) – ne connaît aucune église structurée, aucun parti politique d’avant-garde, aucun manifeste, mais des réseaux de partisans, « un climat totalitaire » (Heinich, 2023). Il n’est pas sans présenter certaines affinités avec des millénarismes plus anciens, des réveils religieux états-uniens[1] au transhumanisme, en passant par les gardes rouges (Forest, 2023). Comme eux, il engage une lutte messianique des aliénés, dominés et discriminés contre un principe du mal identifié : racisme colonial et structurel, patriarcat, mâle blanc occidental, cosmologie naturaliste et spéciste.

Les termes peuvent varier, mais le principe est relativement constant, non sans générer des tensions internes. Sans parler de contradictions étonnantes : comment un homme peut-il devenir une femme mais pas un Blanc un Noir ? Commençons par en décrire le noyau sur base de quelques livres bien documentés, et de notre expérience récente au sein d’une revue belge, gagnée progressivement par quelque chose comme le wokisme lato sensu, intimidant nombre de ses rédacteurs.

Les réveils religieux américains

Il est nécessaire d’évoquer d’abord ces réveils antérieurs, ceux des XIXe et XXe siècles, notamment le dernier que des sociologues américains ont qualifié de « Third Great Awakening » (il y en aurait même eu un quatrième), la « New Religious Consciousness », mieux connu sous le nom de New Age. L’on retrouve d’ailleurs dans ce dernier des tensions similaires entre l’individualisme du « self-made man » et la fusion holiste dans le tout collectif (De Backer, 1995 et 1997). Les États-Unis sont, d’une certaine manière, un Awakistan en soi… Car woke et awake sont parents. La conscience doit se réveiller et se désaliéner pour répondre à l’appel divin ou à l’impératif de justice teinté de messianisme. Certains parlent de « Great Awokening » (Moos, 2020).

Comme je l’écrivais en 1995, « Il est important de rappeler qu’une partie des motivations qui ont conduit à la colonisation de l’Amérique du Nord par des migrants anglo-saxons est de nature religieuse. Si la toute première colonie de Jamestown fondée en 1607 était l’œuvre d’une société commerciale (la « Compagnie de Virginie » soutenue par le Roi d’Angleterre, James Ier), la seconde colonie (New Plymouth) qui occupe une place beaucoup plus importante dans l’imaginaire américain, a été fondée en 1620 par les « Pilgrims Fathers » du Mayflower. La journée d’action de grâce rendue par les pèlerins en 1621 (« Thanksgiving day ») autant que l’accord politique (« Mayflower Compact »), conclu entre eux et fondé sur une démocratie égalitariste, sont devenus les symboles des origines nationales et des libertés politiques. » Le rapport au religieux n’est pas du tout le même aux USA et en Europe, notamment parce que « la religion » était du côté de l’Ancien Régime chez nous, alors qu’il était opposé à celui-ci aux États-Unis, fondés par des minorités religieuses fuyant les persécutions de l’Église anglicane royale en Angleterre.

Assemblée méthodiste lors du second Great Awakening

(source Wikipédia)

Tout d’abord, notons que l’usage extensif récent des mots woke et wokisme est une « appropriation culturelle » par des universitaires et intellectuels – majoritairement blancs, opposés ou non au phénomène – dans leurs guerres culturelles, d’un slogan du mouvement noir (pour rester dans la gamme chromatique). Il est donc utile de retracer cette genèse du signifiant woke dans l’espace sociétal américain.

Une caractéristique de ces réveils religieux souvent émotionnels, comme d’autres phénomènes de ce type, est qu’ils associaient « la quête du salut » avec les mutations sociales (urbanisation, industrialisation, individualisme, démocratie horizontale, transformation de soi, etc.). Ce sont des formations de compromis sur le chemin de la sortie de la religion, tel l’évangélisme comme religion du « self-made man » par une relation directe et émotionnelle à Jésus. Le New Age en sera une des dernières expressions comportant une référence à un au-delà non théiste (conscience ou énergie cosmique, Moi profond, etc.). J’avais titré mon travail universitaire de 1995 « Du revivalisme à l’autogestion spirituelle aux États-Unis. Vers une dissolution du champ religieux ? »

La mouvance (plutôt que mouvement) woke reprend certains aspects religieux (d’où le titre du livre de Braunstein, La religion woke, 2023 et, notamment, certains passages très éclairants du livre de Forest, 2023), mais sans transcendance. C’est une religion immanente, séculière, voire « un totalitarisme d’atmosphère » (Heinich, 2023). Il identifie un principe du Mal et des modalités de lutte pour s’en défaire, mais laisse dans l’ombre ce que serait une société entièrement « déconstruite », le règne supposé du Bien. Il s’agit bien souvent d’une vision dualiste, voire puritaine, mais sans relation avec une entité méta-sociale de type religieux. Il me semble utile de déconstruire cette logique de la déconstruction, qui n’est par ailleurs pas illégitime sur certains aspects.

L’origine afro-américaine récente

Comme l’écrit le média américain en ligne Vox dans un article de mise en perspective historique signé Aja Romano, A history of “wokeness” :

« Before 2014, the call to “stay woke” was, for many people, unheard of. The idea behind it was common within Black communities at that point — the notion that staying “woke” and alert to the deceptions of other people was a basic survival tactic. But in 2014, following the police killing of Michael Brown in Ferguson, Missouri, “stay woke” suddenly became the cautionary watchword of Black Lives Matter activists on the streets, used in a chilling and specific context : keeping watch for police brutality and unjust police tactics. In the six years since Brown’s death, “woke” has evolved into a single-word summation of leftist political ideology, centered on social justice politics and critical race theory. This framing of “woke” is bipartisan : It’s used as a shorthand for political progressiveness by the left, and as a denigration of leftist culture by the right. » (nous soulignons, pour la traduction essayez DeepL)

Militante de Black Live Matters

(source Wikipédia)

Il s’agit donc d’une cristallisation, autour d’un mot d’ordre bipartisan « emprunté » au mouvement noir américain (Vox, Braunstein, 2023), d’une série de combats culturels et politiques, individuels et collectifs, d’affranchissements de différentes formes d’oppression et de domination (y compris par la détermination biologique du corps) : de genre, de couleur de peau, de colonisation, voire même de domination des « existants non-humains » par la cosmologie « naturaliste » occidentale (voir les combats récents de Descola et de divers autres sur ce point).

Ce que l’on nomme wokisme est donc le fruit d’une confluence récente de divers mouvements, certains plus anciens, mais qui s’y trouvent radicalisés et fédérés (non sans tensions et contradictions internes). Une sorte de « convergence des luttes », en somme. Le phénomène a pris suffisamment d’ampleur pour générer une crainte ou un sentiment d’appartenance, un activisme conséquent et une abondante littérature. Mais aussi une passion purificatrice aux pratiques parfois radicales.

Une nouvelle « religion » née dans les campus ?

C’est sur certains campus américains, où il a pris le relais de la « political corectness » du siècle passé, que la mouvance naît et se développe en continuité de mouvements activistes comme Black Lives Matter ou Me Too. Il faut non seulement être « éveillé » face à l’attitude raciste de la police ou aux comportements dominateurs et abuseurs des hommes (blancs), mais l’être également par rapport à toute forme d’oppression. Il importe de les déconstruire quand elles apparaissent « naturelles » et intériorisées par leurs victimes, selon les voies de la « violence symbolique » théorisée par le sociologue Pierre Bourdieu : masculine, raciale, coloniale, patriarcale, hétéronormée, anthropique, néolibérale, etc. Il s’agit donc d’un « soulèvement » généralisé, y compris d’un « soulèvement de la terre » dans le champ écologiste.

Le tout dans une atmosphère de ferveur militante frisant parfois la chasse aux sorcières (et aux sorciers), dont témoignent, parmi d’autres, les faits symptomatiques qui se sont déroulés à l’université d’Evergreen, située dans l’État de Washington. La vidéo en lien est assez explicite pour comprendre la qualification d’« anabaptistes d’Evergreen College » par Olivier Moos (2020), qui fait référence à leur prise de pouvoir à Münster pour y fonder une nouvelle Jérusalem. Il s’agit d’une nouvelle « religion civile » post-protestante (ou même parfois « wokestante »), la Bible étant remplacée par le code de la Critical Social Justice.

La sociologue Robin DiAngelo sur le campus d’Evergreen

(source capture d’écran)

Comme l’écrit également Moos (op. cit.) : « La « blanchité » comme péché originel à la source des disparités raciales, la sacralisation du statut de « victime », ou encore l’identité « minoritaire » conférant un accès privilégie à un savoir inaccessible à la raison seule. Tant les comportements des activistes qu’une partie du corpus de la Social Justice [autre appellation de la mouvance aux USA] prêtent aisément le flanc à une analogie religieuse. L’attribution de propriétés « religieuses » à un objet a priori social et/ou politique n’est bien sûr pas chose nouvelle. Depuis le début du XXe siècle, de nombreux auteurs ont travaillé à développer un concept opératoire pour rendre compte d’une dimension que ces deux catégories ne semblent pas capturer convenablement. » On pensera évidemment à la notion de « religion séculière », reprise notamment par Raymond Aron et Marcel Gauchet (2010) au sujet des totalitarismes européens. Une des différences sensibles entre le wokisme américain et européen, c’est que, aux États-Unis, on rencontre une imprégnation protestante, tandis qu’en Europe il s’agit plutôt d’une religiosité séculière marxisante (mâtinée d’écologie, d’éco-féminisme, de « sociologie critique »…).

Tentons de distinguer différents aspects de cette mouvance woke – ou Critical Social Justice – en les plaçant dans leurs dynamiques historiques. Cela avant de dégager les lignes de force de leurs visions du monde, leur mode d’action, leurs potentialités comme « libertés des modernes » et leurs impasses ou risques quand le wokisme s’apparente à la révolution culturelle ou aux mouvements messianiques radicaux d’ici ou d’ailleurs, distinguant souvent avec violence le « pur » de « l’impur », le normal et le psychopathologique.

Le péché originel de la « blanchité »

Dans la foulée des mouvements afro-américains, d’où provient le mot woke (des activistes noirs, comme la chanteuse Georgia Anne Muldrow, accusent d’ailleurs les Blancs de s’être approprié le terme, et considèrent que seuls les Noirs sont légitimes à l’utiliser), divers acteurs universitaires du wokisme ont élaboré la « théorie critique de la race ».

Succédant à l’antiracisme « traditionnel » – qui visait à lutter contre le racisme et abolir la notion de race et les inégalités basées sur la couleur de peau, dans une perspective universaliste et individuelle – la « théorie critique de la race » considère au contraire que la race (non pas biologique mais socialement et culturellement construite à partir de la couleur de la peau) est une composante essentielle de l’identité et que, du côté des « dominés » (minorités de couleur en Occident), perdure un « racisme systémique » voire un « racisme d’État » que les Blancs doivent expier, leur « blanchité » devant être abolie comme privilège. Les minorités de couleur sont par ailleurs « racialisées » (considérées comme des races) par les Blancs qui, eux, sont toujours racistes par nature. C’est un nouvel essentialisme racial.

Les coupables sont donc les Blancs, même de gauche et progressistes, qui ne peuvent effacer la faute de leurs ancêtres et les privilèges dont ils bénéficient en tant que Blancs (le « privilège blanc »). Ils sont donc, si l’on peut dire, « biologiquement » coupables étant donné la couleur de leur peau. Contrairement à la théorie du genre (voir plus loin), il ne peuvent gommer cette dimension inscrite de manière ineffaçable dans leur corps. Ils sont fautifs de ce qu’ils sont et non de ce qu’ils font, ce qui rapppelle de singuliers souvenirs.

Il s’agit là d’une forme de racisme à l’envers – qui « oublie » ou nie toutes les autres formes de racisme à travers l’histoire humaine, entre, par exemple, Arabes et Noirs, Japonais et Coréens, Chinois et Ouïghours, Amérindiens des forêts et Inuits, etc. Comme le dit Jean-François Braunstein, « pour combattre le racisme, il convient de ne pas traiter de même manière tous les humains (…) Il s’agit de montrer que l’histoire occidentale a toujours été raciste et que cela invalide l’ensemble de ses productions culturelles, scientifiques, artistiques ou techniques, qui sont désormais toutes racistes et par ailleurs virilistes » (Braunstein, 2023). Comme nous le verrons plus loin, cette idéologie se conjuguera au féminisme et produira également des effets dans le champ du savoir, les sciences n’étant plus que des savoirs « situés ».

La théorie critique de la race assigne les individus singuliers à une identité « racialisée » essentialisée, avec, d’un côté, les dominants blancs et, de l’autre, les communautés non-blanches dominées, les BIPOC (Black, Indians, People of Color). Nous avons affaire à « un communautarisme de couleur », à une vision binaire et manichéenne du monde humain, ne tenant pas compte de l’histoire et de la diversité anthropologique des manifestations du racisme. C’est donc une sorte de « tribalisme racial » (selon le linguiste noir John McWorther) dans lequel l’individu compte peu. Cette vision du monde implique qu’il y ait « du racisme partout » (chez les Blancs), et de la domination subie par les « racialisés ». C’est une sorte de « protestation holistique » contre l’individualisme.

Et quand bien même des Blancs se défendraient d’être racistes, « c’est une preuve de plus qu’ils le sont ». « Les Blancs progressistes perpétuent le préjudice racial (…) quoi que l’on dise, on est en défaut » (Braunstein, 2023). Une idéologue du mouvement, la sociologue Robin DiAngelo (que l’on voit à l’œuvre sur le campus de l’universié d’Evergreen), ira jusqu’à affirmer : « Une identité positive blanche est un but impossible à atteindre. L’identité blanche est intrinséquèment raciste » (Di Angelo, 2018). Précisons que DiAngelo semble blanche.

Il s’agit là d’une théorie irréfutable : l’opposition ou la résistance à la théorie lui donnant raison, car elles sont explicables par la théorie et la renforcent par conséquent (voir aussi, parmi d’autres, le freudisme et le marxisme : l’opposition au premier étant une « résistance » due au refoulement, celle au second une attitude contre-révolutionnaire bourgeoise pour conserver ses privilèges). Tous les Blancs bénéficient du « privilège blanc », à savoir tout ce dont bénéficient les Blancs, même pauvres (voire même des « BIPOC blancs »), du seul fait de la couleur de leur peau. On va étudier leur « blanchité » dans les whiteness studies. Bref, le nouvel antiracisme semble bien obsédé par la couleur de peau.

Adieu au corps ?

Le second étage de la fusée woke, si l’on peut dire, concerne l’identité sexuelle qui doit être détachée des caractéristiques organiques du sujet. Il ne s’agit plus de la différence homme-femme fondée sur le corps, mais sur la conscience que l’on a ou que l’on souhaite en matière d’identité, et qui va au-delà de la différence homme-femme, puisqu’elle comprend « tout ce qu’il y a entre les deux » – et donc aussi les LBGTQIA+ (il y a d’autres formules, comme LGBTTIQQ2SA ou 2SLGBTQQIA+). Nous n’entrerons pas dans les querelles théologiques, mais soulignerons que cette liste de lettres désigne les Lesbiennes, les Gays, les Bisexuels, les Transgenres, les Queer, les Intersexes et les Asexuels. Le signe + fait référence à ceux et celles (si l’on peut dire) qui ne se retrouvent dans aucune catégorie mais qui ne sont pas hétérosexuels. Ces derniers forment une catégorie à part, en dehors de cette liste de lettres qui désigne les non-hétérosexuels dans leur diversité. Si l’on croise la théorie du genre et celle de la race, les LGBTQIA+ sont du côté des dominés, et les hommes blancs hétérosexuels du côté des dominants. Enfin, l’écriture inclusive, le point médian et ses variations (iel, elleux…) sont des conséquence concrètes de ce souci d’égalité des divers genres.

Toilettes neutres et pour tous les genres à Amsterdam

(photographie Anne Capet)

La différence des sexes, comme donnée biologique héritée par chacun à la naissance (sauf exception, également biologique), doit être récusée. Vient à sa place le genre, soit « la conscience que l’on a d’être un homme ou une femme ou n’importe quoi entre les deux » (Braunstein, 2023). On peut en quelque sorte changer de genre à volonté. La transgenre devient dès lors « le nouveau héros de notre temps », incarnant la fluidité du genre, le fait de ne plus être esclave du donné corporel. C’est, si nous poussons un peu les choses, le « syndrome du Baron de Münchausen » qui pouvait sortir des marais en tirant sur ses bottes. La volonté, le désir, la conscience peuvent commander au corps. On ne sait qui commande notre volonté, notre désir, notre conscience…

L’on reconnaîtra bien entendu ici une des conséquences extrêmes de l’autonomie des modernes par rapport au donné biologique, qu’avait déjà exprimée à sa manière le philosophe, père de la démarche scientifique, Francis Bacon (1561-1626) dans son récit utopique La Nouvelle Atlantide (1624) : « Prolonger la vie. Rendre, à quelque degré, la jeunesse. Retarder le vieillissement. Guérir des maladies réputées incurables. Augmenter la force et l’activité. Transformer la stature. Transformer les traits. Augmenter et élever le cérébral. Métamorphose d’un corps dans un autre. Fabriquer des espèces nouvelles. Transplanter une espèce dans une autre. Rendre les esprits joyeux, et les mettre dans une bonne disposition ». (nous soulignons).

Comme nous l’écrivions au sujet de cette phrase de Bacon en recensant le livre Le sens de Progrès de Pierre-André Taguieff pour Etopia : « Ainsi, non seulement le futur sera plus parfait que le passé, mais l’action transformatrice de l’homme rendue possible par le progrès de la science ne concerne pas que la nature qui lui est extérieure, mais également l’homme lui-même, dans ses composantes physiques et psychiques. » En un mot, pour reprendre les termes du sociologue Zygmunt Baumann, nous entrons dans une « société liquide », impermanente (ce qui, à notre sens, explique en grande partie le succès du bouddhisme en Occident). Notre perception de la réalité est non seulement une « construction sociale » qu’il faut « déconstruire », mais la réalité elle-même peut être transformée par les hommes, y compris leurs corps sexué.

Cela est confirmé par le premier auteur qui ait utilisé, en 1955, le terme « genre » dans son sens contemporain, le psychologue John Money d’inspiration behavioriste, qui soutenait que « la culture est plus influente que la nature » et pour qui « l’essentiel des comportements humains ne tient pas à l’instinct mais l’acquis. » Ce qu’exprimait le fondateur du behaviorisme, Watson : « Donnez-moi une douzaine d’enfants sains (…) et je m’engage, en les prenant au hasard, à les former de manière à en faire des spécialistes de mon choix (…) indépendamment de leurs talents, penchants, tendances, aptitudes, ainsi que de la profession et la race de leurs ancêtres. » (Watson, Behaviourism, 1925). Et Braunstein ajoute : « Ce behaviorisme de Watson correspond assez bien au mythe américain du self-made man, de l’homme qui se fait lui-même. » De plus, dans la théorie du genre, la binarité sexuelle est évidemment le produit du patriarcat (supposé d’origine occidentale, en dépit de toutes les données collectées et analysées par les sciences humaines ou les voyageurs) et du virilisme.

La théorie du genre est dans la continuité de la modernité scientifique inaugurée au XVIe siècle en Europe, tout comme le transhumanisme qui dit « adieu au corps », auquel des auteurs l’associent justement (Braunstein, 2023). C’est, en quelque sorte « un enfant des Lumières », qui développe, nous l’avons déjà écrit, un paradigme tout à fait opposé à celui de la Théorie critique de la race dans laquelle domine le déterminisme corporel auquel on ne peut échapper. Assignés à notre corporéité raciale, d’un côté, libre d’échapper à notre corps sexué, de l’autre. Il y a des transgenres, mais pas de transraces.

Ceci ne va pas sans querelles internes à la mouvance woke, notamment entre lesbiennes et trans. Des femmes trans, mais qui sont toujours pourvus d’un pénis, sont perçus comme de potentiels agresseurs par les lesbiennes. En retour, les trans les qualifient de TERF, soit de trans-exclusionary radical feminist (féministes radicales excluant les trans). Cela pose aussi problème dans les compétitions sportives, de plus en plus ouvertes aux hommes trans qui se déclarent femmes, ce qui peut signifier la fin du sport féminin, les hommes trans ayant l’avantage.

À l’intersection, la confluence des luttes

Ces deux vecteurs majeurs du wokisme, la théorie critique de la race et celle du genre, se retrouvent dans la théorie dite de l’intersectionnalité. Comme les chercheurs en sciences humaines l’ont perçu et analysé depuis longtemps, les facteurs identitaires favorables ou défavorables se cumulent et se renforcent. Dans un contexte sociétal donné, une femme noire lesbienne, seule, pauvre et handicapée est discriminée à tous les échelons. L’inverse est évidemment tout aussi vrai : un homme blanc hétérosexuel riche et en bonne santé a de bonnes cartes dans son jeu.

Mais la théorisation politique de ce fait bien connu depuis longtemps permet « de rassembler tous les combats de toutes les identités minoritaires », de faire du « wokisme politique » (Braunstein, 2023). Le concept est relativement ancien, puisqu’il fut forgé par une juriste noire (Columbia et UCLA), Kimberlé Crenshaw, en 1989 et 1991. Le point de départ est l’analyse de procès pour discrimination, durant lesquels des employées noires ne purent faire état qu’elles étaient doublement discriminées, comme femmes et comme noires. Rien n’était prévu par la loi…

Manifestation à Hambourg, 2020

(source Wikipédia)

L’autrice eut l’idée de représenter ces discriminations plurielles par l’intersection entre deux ou plusieurs routes. Un accident au croisement de ces routes peut venir d’une ou de plusieurs directions. « L’expérience intersectionnelle » est celle d’être frappé de plusieurs côtés à la fois, ce qui dépasse la somme des différentes discriminations. Elle peut résulter des discriminations de race, de genre et de classe sociale. L’expérience des femmes noires ne peut se réduire à celle « des hommes noirs et des femmes ». De plus, les projets de ces deux groupes discriminés peuvent être contradictoires. Il s’agit donc de quelque chose qui est plus que le cumul de discriminations ou de désavantages.

La notion d’intersectionnalité permet donc d’accueillir une multitude de discriminations (ou, a contrario, des identités multi-privilégiées). Elle permet aussi de créer une sorte de « confluence des luttes », mais également une multitude de conflit internes. « Les identités peuvent se fragmenter et se détester à l’infini, chacune s’estimant victime de l’autre » écrit Braunstein (2023).

La « sociologie critique »

Un peu oubliée des observateurs du phénomène woke, car typiquement française, la sociologie critique est développée par les élèves et épigones de Pierre Bourdieu. Ou du moins « le second Bourdieu », celui qui fit de la domination le concept-clé de sa sociologie, analysant les phénomènes sociaux à travers ce concept central. S’y joint un mélange inextricable de militantisme politique et de « recherche-enseignement » qui fait de la sociologie un « sport de combat » selon l’expression de Bourdieu lui-même. Le phénomène a largement gagné les facultés de sciences humaines des universités françaises (et sans doute belges francophones) où règne le « militantisme académique » (Heinich, 2021). Comme le dit Nathalie Heinich (ancienne élève de Bourdieu) dans Ce que le militantisme fait à la recherche : « Or, de même que, comme disait André Gide, on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, on ne fait pas bonne science avec de bonnes causes ».

Par pente naturelle de dénonciation et d’analyse monofactorielle de phénomènes sociaux complexes, la sociologie critique se joint au wokisme. Ce qu’écrit également Heinich (op. cit.), à une époque ou le mot wokisme était encore peu connu en France : « … pour accréditer l’idée que l’université n’aurait d’autre mission que le « réveil » (woke) face à toutes les formes d’oppression ou de discrimination, grâce à des militants que l’on nomme désormais, significativement, « activistes » ». Les sciences sociales s’y résument bien souvent à une sorte de catéchisme utilisant une grille de lecture unique, avec les mots-clés de « domination », « légitimation », « construction sociale », « violence symbolique ». Que l’enseignant-chercheur soit militant sur une autre arène n’est évidemment pas en soi un problème. Ce qui le devient, c’est lorsqu’il confond le champ de la recherche et celui du militantisme.

L’idéologie décoloniale

De la même manière, par proximité avec la théorie critique de la race, l’idéologie décoloniale se joint de facto au wokisme. Et si l’on pense souvent que la pensée décoloniale est également originaire des campus nord-américains, la biographie des principaux auteurs et les historiens des idées s’accordent pour constater que l’origine est sud-américaine, même si on en peut penser qu’elle a existé sur d’autres continents, sans se nommer comme telle. L’erreur est liée aux circuits de traduction et de diffusion vers l’Europe, sans oublier que nombre d’auteurs de cette idéologie travaillent aux USA (Quijano, Mignolo, Escobar, Coronil…).

On notera qu’ils sont, à quelques exceptions près, des descendants d’Européens – donc de colons anciens ou plus récents, des « mâles blancs occidentaux » et non des Amérindiens, à commencer par le plus célèbre d’entre eux, Enrique Dussel (La Paz, 1934). Ce dernier est un historien, théologien et philosophe de la libération argentin d’ascendance allemande et italienne. Dussel s’est réfugié au Mexique en 1975 pour fuir la dictature militaire en Argentine, soutenue par une bonne partie de l’Église catholique, menaçant sa vie. Il a une très longue carrière internationale et une œuvre considérable à son actif. Nous partirons de ses travaux pour synthétiser la matrice de la pensée décoloniale, plus ancienne que le woke, ainsi que ses axes majeurs.

Vue d’artiste du débarquement de Colomb en 1492

(Source Wikipédia)

Le point de départ de Dussel est l’affirmation que la domination coloniale persiste après les indépendances de manière cachée, cela notamment au plus profond, dans la culture et la pensée, jusque dans l’ontologie naturaliste (cf. Descola). La colonisation a opéré, outre les massacres par les armes ou par les germes, un véritable « épistémicide » des peuples colonisés, ce qui a laissé une trace profonde, voire indélébile chez ces populations qui vivent toujours sous une hégémonie ontologique européenne. C’est ce qui distingue le décolonial du postcolonial, le « post » n’étant pas advenu selon les décoloniaux et la modernité étant viciée à la base, voilant ses fondements.

L’entreprise décoloniale vise donc à déconstruire la modernité pour promouvoir une « transmodernité » non occidentale. Nous retrouvons l’objectif de déconstruction, voire même de « trans », mais également l’idée, la conviction, que la domination coloniale, tout comme le racisme et le patriarcat, la domination masculine, perdure de manière profonde sous forme d’imprégnation ontologique des peuples colonisés. Même la science est suspecte, parce que d’origine occidentale.

Pour résumer, le malheur du monde non-occidental (mais aussi des existants non-humains, comme nous le verrons) date de 1492, l’année qui inaugure la conquête de la planète par sa colonisation, d’abord ibérique, ensuite nord-européenne. L’homme blanc, « ce coupable presque parfait » (Bruckner, 2020), est à nouveau responsable. C’est non seulement sa colonisation brutale par la force, l’esclavage et les germes qui est dénoncée, mais également sa culture, son mode de savoir qu’il a imposé au reste du monde.

Le « Ego Cogito » de Descartes n’est que le masque d’un « Ego Conquisto » des bien nommés Conquistadors. S’arrogeant le monopole de la conscience et du savoir, la Conquista fut aussi celle des animaux et des plantes, de tous les existants non-humains auxquels les ontologies antérieures ou différentes (animisme, totémisme, analogisme) accordaient une place.

Le « tournant » anthropologique et l’homme occidental

En effet, last but not least, l’ontologie occidentale moderne, qualifiée de « naturaliste » par l’anthropologue Philippe Descola dans Par-delà nature et culture, est en grande partie à la base de la chosification des existants non-humains qui seraient dépourvus d’intériorité. La porte est ouverte à l’exploitation maximale des ressources « naturelles », minérales et vivantes, sur laquelle débouche l’anthropocène – avec son cortège de dangers majeurs (climat, biodiversité, ressources, déchets…).

Dans sa phase actuellement plus militante, Descola (notamment avec Baptiste Morizot) plaide pour une reconnaissance des ontologies non-occidentales, colonisées et dévalorisées par l’Occident, auxquelles il accorde une valeur épistémologique. Dans un numéro récent de la revue écologiste belge Imagine (2020), dans laquelle il était longuement interviewé, Descola se demandait d’ailleurs comment « décoloniser la pensée et sortir du naturalisme ? »

C’est aussi ce qui explique de nouvelles théories et modes d’action, comme l’écoféminisme et le regain de l’écologie profonde, cette dernière ne prônant non pas une préservation de l’environnement pilotée par l’homme, mais une forme d’immersion des humains en interaction avec le cosmos. Il s’agira, d’une certaine façon, de décoloniser notre rapport aux non-humains. Il faut sortir de l’emprise entre « les deux monolithes jumeaux de la Nature et de la Culture ». Les animaux incarnent d’autres manières d’être vivant, avec lesquelles nous avons un destin commun. L’homme ne doit donc plus être « un roi de droit divin » régnant sur « la nature », mais doit entretenir avec elle des rapports politiques d’interdépendance, négocier des formes de vie commune.

Livre fondateur de Philippe Descola

(source Gallimard)

Tout cela nous conduit à une des dimensions insoupçonnées du wokisme (Descola serait sans doute surpris de se retrouver sous cette étiquette, mais Forest l’y place aussi dans Déconstruire, reconstruire. La querelle du woke, 2023), fortement soulignée par Braunstein (2023), mais aussi Heinich (2023) : la remise en question d’une science universelle parce que « blanche », ou de la démarche scientifique rigoureuse de « neutralité axiologique » (Max Weber dans Le savant et le politique) par les adeptes de la « sociologie critique », et la valorisation d’autres savoirs « situés ». L’attaque est souvent frontale et d’une profondeur radicale.

Les « savoirs situés » contre la science « universelle »

Ce qui inquiète les deux auteurs dont nous nous sommes inspirés, parmi d’autres, Nathalie Heinich et Jean-François Braunstein, c’est en effet le danger que représente le phénomène woke pour la science. Professeurs d’université, ils vivent tous deux cette remise en question de la science (d’origine occidentale en grande partie, mais mondialisée et devenue « universelle » aujourd’hui) dans leur vie professionnelle et dans leurs travaux. L’une, Heinich l’appréhende comme sociologue, l’autre, Braunstein (professeur émérite à la Sorbonne), comme spécialiste d’épistémologie et de l’histoire des sciences. Et, de fait, avant même de lire leurs arguments, ce qui précède nous faisait pressentir ce danger. La science (ou plus exactement « les sciences ») est en grande partie d’origine européenne et, dès lors, l’œuvre de l’homme blanc, de l’homme au sens masculin de surcroît. Le « coupable presque parfait » (Bruckner, 2020) le serait-il également jusqu’au cœur des sciences exactes ? C’est ce qui semble ressortir, et de manière parfois radicale.

L’on retrouve ici une problématique semblable à celle que nous avons connue dans le mouvement étudiant des années 1970, opposant « la science bourgeoise » à la « science prolétarienne » jusque dans les mathématiques (revue Hypothèse d’école), et qui a connu son heure de gloire en URSS avec Lyssenko. Les chercheurs les plus alertés par les effets du wokisme dans le domaine des sciences exactes sont bien souvent originaires d’Europe centrale et orientale (voire de Chine), car cela leur rappelle quelque chose. De même et également en dehors du mouvement woke proprement dit, le gouvernement de Narendra Modi vient d’interdire aujourd’hui l’enseignement du darwinisme dans les écoles, celui-ci étant incompatible avec l’hindouisme. La théorie du réchauffement climatique a suivi le chemin, avec l’électromagnétisme.

Dans le cadre de la théorie du genre, c’est la biologie qui est attaquée, car elle serait une « fausse science «, une politique « patriarcale », « viriliste » et « colonialiste ». Braunstein (2023) cite un philosophe des sciences, Thierry Hocquet, qui affirme que : « La biologie nous baise. Patriarcale, elle s’est vautrée dans l’androcentrisme et l’hétérosexisme, deux maladies dont il faut guérir » (Thierry Hocquet, Des sexes innombrables. Le genre à l’épreuve de la biologie, Seuil, 2016). On remarquera en passant l’usage du mot « maladie, parent des différentes « phobies » et autres symptômes psycho-corporels dont serait affecté l’ennemi. Les mathématiques ne sont pas épargnées (comme dans les années 1970), un programme intitulé « Vers un enseignement équitable des mathématiques » (doté par la fondation Bill et Melinda Gates) a ainsi pour objectif de « démanteler le racisme dans l’enseignement des mathématiques ». Il faut donc « décoloniser les programmes » et ne plus dire « lois de Newton » parce que Newton était blanc.

Comme les sciences modernes sont nées en Occident, « elles ont toutes en commun, du point de vue des wokes, d’être parties prenantes d’une histoire sanglante, de racisme, de colonialisme et des destructions des cultures indigènes. Pour bon nombre de wokes, il faut récuser la science dans son entièreté ». (Braunstein, ibidem). On assiste ici à une association du féminisme radical, de décolonisation culturelle (qui décolonise la science, comme en Inde) et de théorie critique de la race. Elle « situe » la science comme patriarcale et/ou blanche, et, de l’autre, promeut en conséquence des « savoirs situés » (féminins, africains, indiens, animistes, indigènes…). Un bon exemple est la valorisation des savoirs maoris en Nouvelle-Zélande, le mãtauranga. S’il est légitime pour des scientifiques néo-zélandais de reconnaître l’importance historique et culturelle des mãtauranga pour les Maoris, elles sont loin des vérités scientifiques établies empiriquement. La vraie science est fondée sur des preuves et non sur la tradition. Tout un débat, parfois virulent, en a résulté.

D’autres, notamment féministes, remettent en cause « la tyrannie de l’objectivité » qui serait une invention masculine. Les sciences sont l’œuvre de savants masculins. La sociologue Robin DiAngelo (que nous avons vue plus haut, notamment sur le campus d’Evergreen) affirme : « La croyance en l’objectivité, associée au positionnement des Blancs en dehors de toute culture (donc étant de ce fait la norme pour l’humanité) permet aux Blancs de se considérer comme des humains universels qui peuvent représenter toute l’expérience humaine » (« White fragility », International Journal of Critical Pedagogy, 3/2011).

La raison elle-même passe à la trappe, la raison étant « genrée », c’est-à-dire « mâle » ou « masculine ». Une position rationnelle est une position de domination. Comme le résume Braunstein (ibidem) : « Pour les wokes, il n’existe rien de tel comme une vérité absolue, toute vérité est partiale, partielle, militante. Cest la « grande découverte » des épistémologies féministes, racialistes ou intersectionnelles qu’il n’y a de connaissance que d’un certain « point de vue », et qu’il n’existe pas de connaissance neutre et objective. » C’est la standpoint epistemology. Il y a autant de sciences que de groupes avec un point de vue. Mais comme tout le monde devrait savoir, l’affirmation « la vérité n’existe pas » se contredit elle-même…

Le voyageur dépose ses valises

Restons-en là pour ce parcours déjà très long qui aura peut-être fatigué le lecteur et l’auteur. Le moment est venu de résumer les principaux enseignements de cette exploration d’une mouvance composite.

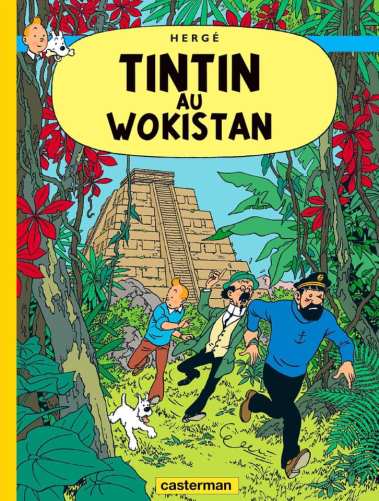

Détournement de Tintin chez les Picaros

(source Wokistan fr.)

Tout d’abord, les mots woke et wokisme – à situer dans l’histoire religieuse américaine et de ses « réveils » – sont des termes empruntés au mouvement afro-américain, suite au meurtre de Ferguson. Pris de manière plus large, ils invitent à être vigilants, « éveillés », « conscients » face à tout type d’oppression, ce qui explique à notre sens leur usage dans d’autres contextes : domination masculine, coloniale, ontologique et écologique, raciale, juridique, scientifique, épistémologique, linguistique…

Mais la mouvance est bien née aux USA, ce qui lui donne à l’origine certaines caractéristiques étrangères au Vieux Continent : l’importance de la question noire, la religiosité affleurante, une certaine forme de puritanisme, le communautarisme « racial » essentialisé. En traversant l’Atlantique, le wokisme s’est joint à d’autres « soulèvements » : la sociologie critique, l’écophilosophie et l’écoféminisme, « les indigènes de la République », la théorie de la « déconstruction », etc. Nous nous trouvons ici face à l’agrégation de multiples combats d’origines diverses, réunis provisoirement sous un même dénominateur.

Comme le souligne justement Philippe Forest (2023), le wokisme combine trois sources : religieuse américaine puritaine, mouvements des droits civiques et French Theory (Bourdieu, Foucault, Derrida, Lacan, Lyotard, Deleuze…), cette dernière revisitée, « inversée» et « mutée » par les militants US (voir Forest, 2023, pour un examen détaillé de cette mutation). Les entreprises et éditeurs, de leur côté, ne manquent pas de faire du wokewashing (comme Lego, Facebook, Twitter, Disney et… Barbie).

Le wokisme entre aussi en résonance avec la décolonisation culturelle des parties du monde, qui rejettent l’imprégnation coloniale occidentale. On le voit dans le domaine des sciences, du droit, de la démocratie, de la place de la religion, des libertés. Il s’agit en quelque sorte de « faux amis » des wokes, car il est peu probable que le féminisme radical, la lutte contre le patriarcat, la théorie du genre, l’écologie profonde, le mouvement LBGTQIA+, y trouvent un espace d’épanouissement. L’Afghanistan ou l’Iran, la Russie, l’Inde, l’Afrique ou la Chine, entre autres, ne leur sont guère favorables… ni davantage les Achuars de Descola ou les Chipewyans décrits par Fraïssé (voir les citations en épigraphe sur la question de la domination masculine chez les Indiens animistes). Il suffit de penser au sommet Russie-Afrique, qui vient de se dérouler fin juillet à Saint-Pétersbourg, où les positions anti-occidentales de la Russie et des pays africains se rejoignent, notamment sur la question des droits LBGT et de la théorie du genre prônés par l’Occident « décadent ».

Comme nous l’avons vu, certains vecteurs du wokisme, comme la théorie du genre, se situent dans la droite ligne de la modernité occidentale (qu’il prétend par ailleurs combattre), énoncée par Francis Bacon dès 1624 et reprise par d’autres courants, dont le behaviorisme. Mais en lui donnant, comme dans le passé, une tournure radicale et utopique (tels l’eugénisme ou le transhumanisme) qui peut donner froid dans le dos. Son rejet de la science universelle en fait par ailleurs un adversaire des Lumières et de la démarche scientifique, du savoir patiemment et rigoureusement construit. Il s’agit, nous semble-t-il, d’un alliage contradictoire entre l’héritage des modernes et une protestation contre celui-ci, tels le décolonialisme ou le « tournant anthropologique » (Descola et d’autres), mais souvent avec les outils de la modernité.

Enfin, la nébuleuse wokiste occidentale ne manque pas de controverses ni de clivages internes, que nous avons soulignés au passage. Il ne suffit pas de désigner un « coupable idéal », l’homme blanc hétérosexuel colonial, pour vivre une confluence de luttes sans failles, ni sans contradictions. D’autre part, nous avons souvent affaire à une sensibilité exacerbée des jeunes générations occidentales, un bain culturel, un « totalitarisme d’atmosphère » parfois virulent, mais sans parti, sans programme, sans visée politique structurante, sans leaders.

Il s’agit en première approche d’une sorte d’utopie multiforme, souvent manichéenne et parfois sectaire, nourrie en partie par des combats ou des aspirations qui paraissent légitimes. Une fois les pavés de cet Ancien Monde déconstruits, il devrait y avoir le sable de la Terre promise en dessous. Mais on ne sait quels en seront les contours ni les supports, la reconstruction de ce qui a été déconstruit obéissant à des plans obscurs, pour ne pas dire providentialistes. Et, à vrai dire, la « déconstruction » brandie par le wokisme est très éloignée de son sens originel chez Heidegger (abbau) ou Derrida, comme Forest (2023) le démontre. La deconstruction comme la reconstruction n’ont pas davantage de bout que l’Histoire…

Bernard De Backer, août 2023

Addendum

Nous souhaitons réserver une place particulière au « Tract » de François Cusset, La haine de l’émancipation. Debout la jeunesse du monde (2023). Nous ne l’avons pas inclus dans nos sources sur le phénomène woke, pour la simple raison qu’il s’agit d’un manifeste d’une cinquantaine de pages (dans une collection qui porte bien son nom), et non d’une analyse documentée. C’est un texte d’« académo-militant », professeur d’études américaines à Paris-Nanterre. Le ton est particulièrement virulent, et cela dès le titre. Le mot « haine » apparaît plus d’une dizaine de fois dans les quinze premières pages pour désigner la passion des adversaires du wokisme : « le vieux monde allié à l’extrême droite ». « Haine » y voisine avec « fiel », « rancœurs », « agacement âcre », « hostilité », « droite dure », « virilisme conquérant », « réactionnaire 2.0 », etc. On ne sait si Nathalie Heinich se reconnaîtra dans ce portrait de « viriliste conquérant » du « vieux monde allié à l’extrême droite ». De manière amusante, la première note de bas de page signale « Gardant au masculin grammatical sa neutralité de sens, je fais le choix dans ce livre de ne pas employer l’écriture inclusive – et prie de m’en excuser celleux qui en seraient indigné.e.s ». (je souligne). Voilà qui donne le ton.

Pour le reste, la trame du livre est résolument binaire, mais bien enlevée ; nous avons affaire à un académique sachant écrire et qui s’adresse « à la jeunesse du monde » – pas moins. Son axe principal est que la « guerre » autour du wokisme oppose non seulement « la droite et la gauche, « la réaction et la progrès », mais aussi les générations, « les vieux » contre « les jeunes ». Le tout dans une perspective résolument mondiale, l’auteur ne s’embarrassant pas des énormes différences de cultures et de problématiques qui distinguent les parties du monde. Il semble haranguer le globe depuis Nanterre. Ni l’histoire, ni la géographie, ni « les autres » ne semblent exister pour lui.

Par ailleurs, Cusset se situe résolument dans une ligne « anti-capitalisme néo-libéral » qui est « patriarcal », « discriminant », « néocolonial » et écocidaire ». Et par ailleurs « le fondement historique des oppressions ». Il est une fois de plus nécessaire de rappeler inlassablement aux belles âmes de gauche que ni les Talibans, ni les Mollahs, ni Xi-Jinping, ni Poutine, ni Erdogan, ni Modi, ni tant d’autres – dont Sayyid Qutb (idéologue majeur des Frères musulmans) et les Achuars de Descola – ne sont des capitalistes néo-libéraux (pas davantage que Lénine, Staline, Pol Pot, Kim Jong-un, Castro ou Mao Dzedong). L’analyse monofactorielle, générationnelle, rageuse, lyrique, idéaliste, jeuniste (quel âge avaient les gardes rouges ? Combien de jeunes militent ou votent pour l’extrême droite ?) et binaire de Cusset se détruit elle-même. Dommage, car une intelligente voix de ce bord aurait été bien utile. Elle doit exister quelque part. L’essai philosophico-littéraire de Forest (2023) est, quant à lui, nettement plus nuancé et profond. Voir aussi, sur le thème de la domination et en particulier de la domination masculine, l’ouvrage majeur du sociologue Bernard Lahire, Les structures fondamentales des société humaines, La Découverte, 2023.

Complément du 21 août 2025. « Cela remonte à l’époque enfiévrée que certains d’entre nous, rétrospectivement, surnomment the great awokening, c’est-à-dire l’émergence d’un certain conformisme idéologique marqué à gauche. Ce « grand réveil woke », amorcé avec le second mandat d’Obama, de 2013 à 2017, a connu son apogée à l’été 2020 et semble s’être définitivement interrompu avec l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023, et ses conséquences, à savoir l’extraordinaire retour de bâton droitier qui a depuis submergé les institutions académiques, culturelles et médiatiques à travers les Etats-Unis., Thomas Chatterton Williams, Le Monde du 21 août 2025. Une série très lucide de « Lettres d’Amérique » de l’écrivain.

Complément du 9 avril 2025. « Notre critique du wokisme n’a rien à voir ni avec le poutinisme ni avec le trumpisme ». Un collectif d’universitaires, parmi lesquels Nathalie Heinich et Pierre-André Taguieff, s’apprête à publier aux PUF, le 30 avril, « Face à l’obscurantisme woke », qui nourrit déjà de nombreuses critiques. Dans une tribune au « Monde », certains de ses auteurs et d’autres signataires dénoncent les attaques dont ils font l’objet.

Complément du 9 février 2024. Le piège de l’identité : l’implosion sur les campus américains, entretien avec le politologue Yascha Mounk, France culture, 3 décembre 2023 (merci à Paul Lodewick pour l’information, cela m’avait échappé)

Complément du 24 janvier 2024. Wokisme : la critique est-elle toujours constructive ?, Répliques du 20 janvier 2024, France culture. Avec des intervenants (et l’animateur) qui tiennent parfois des propos étonnants mais très instructifs. Nombre d’entre eux sont en phase avec cet article, mais il y a un grand oublié : le lien avec les réveils religieux américains.

Complément du 16 janvier 2024. En finir avec le wokisme, de Sylvie Perez, Editions du Cerf, 2023. Extrait de la présentation : « Le woke ne voit autour de lui que victimes et bourreaux et, pour réparer le monde, s’affaire à le pulvériser. »

Références

(La littérature étant très abondante, il ne s’agit ici que d’une sélection – y compris d’humour avec la très ironique Blanche Gardin)

- Baumann Zygmunt, Liquid Modernity. Cambridge, 2000

- Baumann Zygmunt, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge, 2006

- Braunstein Jean-François, La religion woke, Grasset, 2022

- Bruckner Pascal, Un coupable presque parfait : la construction du bouc émissaire blanc, Paris, Grasset, 2020

- Chemin Anne, « Violences conjugales : un « devoir » au Moyen Age, inacceptables au XXIe siècle », Le Monde, 25 novembre 2022

- Cordier Solène, « La venue de la militante féministe Marguerite Stern à un colloque à Nantes annulée à la suite de menaces », Le Monde, 5 avril 2023 (La militante aux positions décriées sur les transidentités devait intervenir le 15 avril à l’invitation du Comité Laïcité République des Pays de la Loire, qui a déposé plainte. Le colloque est finalement reporté et « aura lieu à Paris, avec Marguerite Stern »)

- Cusset François, La haine de l’émancipation. Debout la jeunesse du monde, Gallimard, « Tracts », 2023

- De Backer Bernard, « Renverser Ciel et Terre » (recension du livre de Yang Jisheng sur la révolution culturelle chinoise), Routes et déroutes, mars 2021 (en le relisant, je constate avec surprise que je fais la comparaison entre les Gardes rouges et les militants woke – et en citant Philippe Forest dans un P.S. de 2023 !)

- De Backer Bernard, « L’autonomie à l’épreuve d’elle-même », La Revue nouvelle, août 2007

- De Backer Bernard, « New-Age : entre monade mystique et neurone planétaire », La Revue nouvelle, 1997

- De Backer Bernard, « Du revivalisme à l’autogestion spirituelle aux États-Unis » (sur les réveils religieux aux USA), Séminaire de théorisation sociologique, DEA en sociologie, UCL, 1995

- De Coorebyter Vincent et Grandjean Nathalie, Déclic – Le Tournant, Le wokisme existe-t-il ?, 21 juin 2023, RTBF

- De Coorebyter Vincent et Grandjean Nathalie, « La sensibilité « Woke » est héritière de l’universalisme ! », RTBF, 25 juin 2023 (ni le journaliste, ni les deux philosophes ne font le lien avec les Religious awakenings, et pas davantage avec une forme de religion séculière, le concept de « religion » n’étant pas problématisé – même si De Coorebyter repère bien les contradictions de la « nébuleuse » et le fait que « le wokisme » n’est pas qu’une invention de la droite conservatrice et de l’extrême droite – et qu’il y a bien une critique de gauche du wokisme. On sort des « progressistes » contre les « réactionnaires proches de l’extrême droite »…)

- Dejean Frédéric, « L’analogie religieuse dans la critique du wokisme », La vie des idées, novembre 2022

- Delphy Christine, Classer, dominer. Qui sont les autres ?, La Fabrique, 2008

- DiAngelo Robin, Fragilité blanche. Ce racisme que les Blancs ne voient pas, Les Arènes, 2018

- Finkielkraut Alain, « Êtes-vous « woke » ? » (avec Fréderic Gros et Brice Couturier), Répliques, France culture, 13 novembre 2021

- Finkielkraut Alain, « Qu’est-ce que le wokisme ? » (avec Anne Toulouse et François Cusset), Répliques, France culture, 11 juin 2022

- Finkielkraut Alain, « Faut-il avoir peur du wokisme ? » (avec Albert Ogien et Jean-François Braunstein), Répliques, France culture, 25 février 2023

- Forest Philippe, Déconstruire, reconstruire. La querelle du woke, Gallimard, 2023

- Fraïssé Marie-Hélène, Aux commencements de l’Amérique, Actes Sud, 1999

- Gardin Blanche, « La déconstruction et l’appropriation culturelle », (extrait de la série « La meilleure version de moi-même »), vidéo You Tube

- Gardin Blanche, « Le Cercle du Féminin Sauvage » (extrait de la série « La meilleure version de moi-même »), vidéo You Tube

- Gardin Blanche, « L’Adelphité » (extrait de la série « La meilleure version de moi-même »), vidéo You Tube

- Gardin Blanche, « La Nazie Maya » (extrait de la série « La meilleure version de moi-même »), vidéo You Tube

- Gauchet Marcel, L’avènement de la démocratie à l’épreuve des totalitarismes, Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 2010

- Gutkowski Evalyn, Stay Woke : The Black Lives Matter Movement documentary, 2017

- Heinich Nathalie, Ce que le militantisme fait à la recherche, Gallimard, « Tracts », 2021

- Heinich Nathalie, Le wokisme serait-il un totalitarisme ?, Albin Michel, 2023

- Le Breton David, L’adieu au corps, Éditions Métailié, 1999

- Kaufmann Eric, « The Great Awokening and the Second American Revolution », in Quillette, 22 juin 2020

- Moos Olivier, « 72 nuances de genre », Le Regard Libre 2023/4 (N° 95)

- Moos Olivier, « The Great Awokening. Réveil militant, Justice sociale et Religion », Études et analyses n° 43, décembre 2020

- Observatoire des idéologies identitaires (ex Observatoire du décolonial)

- Toulouse Anne, Wokisme: La France sera-t-elle contaminée ?, Éditions du Rocher, 2022

- Truong Nicolas, « Le « wokisme », déconstruction d’une obsession française », Le Monde, 23 juin 2023

- Truong Nicolas, Philippe Descola et Baptiste Morizot : « Face aux bouleversements écologiques, il est temps de bifurquer et d’aménager le monde pour la vie », interview dans Le Monde du 9 juin 2023

- Université d’Evergreen (USA), le conseil d’équité en 2016 (la mise en ligne et les commentaires en français sont clairement « anti-woke », mais les vidéos sont authentiques et très instructives pour notre sujet. Notamment les commentaires des professeurs ayant quitté l’université. Un hybride d’auto-dénonciation maoïste et de confession puritaine)

- Vergès Françoise, Un féminisme décolonial, La Fabrique, 2018

Quelques exemples belges de wokisme ou apparenté (il y en a beaucoup d’autres, notamment sur les sites mentionnés)

Thèmes apparentés sur Routes et déroutes

- La culture de la croissance

- Descola, le refus de l’histoire ?

- Retour au livre de Samuel

- Extension du décolonial

- L’écosophie pistée

- Une anthropologue fauve

- L’arbre qui cache la forêt

- Par-delà nature et culture, de Philippe Descola

- Mondialisation, virus et anticorps

- David Le Breton ou la connaissance par corps

[1] L’histoire religieuse américaine est marquée par de grands « awakenings » dont le premier s’est déroulé peu de temps avant l’indépendance, au XVIIIe siècle. Leur caractéristique commune est de comporter de nombreux « revivals » évangéliques (« renaissances » par conversions massives et spectaculaires), une conception de l’église comme association volontaire de croyants fondée uniquement sur l’autorité de la Bible et fortement teintée de patriotisme et d’anti-catholicisme. Le mouvement de la « New Religious Consciousness » (New Age) a été considéré par certains comme un « Third Great Awakening ».

Cher Bernard,

Je viens de lire ton article sur le wokisme. Je l’ai trouvé très intéressant car il pose des questions critiques très intéressantes pour garder distance avec l’actualité idéologique du moment. Pour ma part, je reste ouvert à ce questionnement de celles et ceux qu’on nomme à tort ( ?) ou à raison ( ?) « wokiste ». Henri Goldman, notamment m’a permis d’avancer dans ma réflexion pour structurer la dynamique de lutte contre les discriminations au sein de la FGTB et la solidarité avec les sans-papiers. Tes réflexions me permettent de rester critique avec ce courant de pensée lorsqu’il absolutise son positionnement. Par ailleurs, l’universalisme n’est pas une prérogative de l’occident. Ce sont bien les philosophes arabes qui ont développé toute la dynamique de la rationalité des auteurs grecs de l’antiquité et permis au cœur même du religieux d’ouvrir un chemin pour la raison dans lequel Thomas d’Aquin s’est inscrit.

Pour ma part, je garde cette ligne de pensée découverte dans la philosophie du Père Lahaye « Tout est absolument relatif, et, relativement absolu » qui s’inscrit dans le droit fil du kantisme et de sa raison critique « la chose en soi » reste insondable et c’est cette limite de la raison critique qui ouvre à ces questions fantastiques « que m’est-il possible de faire ? » « Que m’est-il possible d’espérer ».

Par ailleurs, la réflexion de l’intersectionalité des luttes avec la ,transversalité de la lutte pour l’égalité m’a beaucoup inspiré et m’inspire beaucoup dans mes engagements.

J’ai dans mon programme futur de lectures le dernier livre de Pierre Ansay « les nouveaux penseurs de la gauche américaine » Préface Henri Goldman.

Je te remercie de m’envoyer « routes et déroutes » à l’immense culture.

Amitiés

Jojo

J’aimeJ’aime

Merci pour ta lecture, ton commentaire et ton témoignage, Jojo. J’aurais envie de te répondre par une boutade : « Il n’y a rien de plus universel que l’universalisme ». Oui, bien sûr, il y en a eu plusieurs dans l’histoire (et parfois en même temps) comme me le disait un jour Michel Wievorka lors d’une réunion Eurozine à Gdansk. Le marxisme, l’islam, le christianisme, la philosophie des Lumières… se veulent et se pensent universels. On est dans les « pluriversels ».

P.S. Ce petit ajout pour préciser que ce site n’est pas « militant » au sens habituel du mot. C’est avant tout un lieu d’exposé des faits et d’analyse (y compris dans mes récits de voyage, sous un mode plus mineur), le moins mal documenté possible dans la mesure de mes moyens. Je ne suis pas « campiste », comme on dit, je ne vois pas « le monde en noir et blanc » opposant le camp du Bien (les progressistes) au camp du Mal (les réactionnaires), ou celui des Lumières à celui de l’Obscurantisme. L’histoire nous a montré que ces oppositions binaires sont souvent trompeuses, et qu’il est par ailleurs nécessaire de contextualiser les phénomènes sociétaux dans le temps et dans l’espace. On verra que se côtoyent dans les références bibliographiques des auteurs de « camps » assez différents, chez lequels je puise des informations et des analyses, que je compare et confronte.

J’aimeJ’aime