L’ouvrage de Bernard Lahire

(source La Découverte)

Détail d’un tableau de Gauguin, D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1898, longuement commenté par le sociologue en préambule de son livre

Face à un ouvrage aussi impressionnant par son ambition, rien moins que Les structures fondamentales des sociétés humaines (2023) du sociologue Bernard Lahire, par son volume de plus de neuf cents pages et par sa documentation monumentale, l’auteur de ces lignes s’est senti intimidé. Serait-il capable de le lire ? Et ensuite, d’en faire une recension ? Voire une approche critique, s’il en éprouvait la nécessité et la pertinence ? Mais ayant déjà été à l’œuvre pour L’interprétation sociologique des rêves (2018) du même auteur, il a relevé le défi. Sa lecture fut interrompue par des ennuis collatéraux, mais reprise rapidement. Et puis, s’est-il dit, voilà un ouvrage d’un sociologue matérialiste « de gauche », de filiation marxiste et bourdieusienne, qui se situe à l’opposé du « constructivisme » dans les sciences sociales, se plonge dans les déterminants biologiques du vivant et des « animaux humains ». Et dont le livre est, in fine, une leçon « anti-woke » redoutable, bien que probablement non intentionnelle au départ. Pour reprendre le vocabulaire de Lahire, il s’agira ici simplement de tracer les « lignes de force » de ce maître-ouvrage, d’en synthétiser les enseignements majeurs sans trop de lourdeur. Et, enfin, de nous interroger sur un « angle mort » qui nous est apparu à l’issue de cette lecture.

« Aujourd’hui comme hier, les combats émancipateurs se nourrissent avidement de toutes les recherches, même les moins fondées et peut-être surtout elles, qui pourraient apporter la preuve qu’avant, dans d’autres sociétés, cela (la violence interpersonnelle ou intergroupe, la xénophobie, la domination et notamment la domination masculine, etc.) n’existait pas, et l’espoir que tout peut changer avec un peu de bonne volonté politique. Mais les faits sont têtus, et souvent un peu désespérants, quand on croit en la nécessité historique de l’émancipation ou de la pacification des mœurs. »

Bernard Lahire,

Les structures fondamentales des sociétés humaines

Conclusion générale

Comme l’écrit Lahire en toute fin de volume, « L’ambition de cet ouvrage – saisir les grands faits biologiques et sociaux structurant l’ensemble des sociétés humaines, leurs lignes de forces et leurs lois générales de fonctionnement – avait davantage pour obstacle une cécité collective à l’égard de nos conditions générales d’existence en tant qu’humains qu’un manque de savoirs » (souligné par Lahire). Cette phrase synthétise non seulement le projet du livre en quelques mots-clés, mais également ce qui s’y oppose, y compris autrefois chez l’auteur lui-même. Cette cécité collective, dira-t-il quelques phrases plus loin, est une résistance ou une prévention. Gardons cette réflexion sur cette « volonté farouche de ne pas savoir » (Lahire : 261) en réserve, mais notons-la d’entrée de jeu, l’auteur ne semble pas en analyser les ressorts. Les sociétés humaines « sortent de l’hétéronomie à reculons », écrivait Marcel Gauchet (2003).

La carte et le territoire, les lois et la liberté des Modernes

Bernard Lahire compare un moment son livre à une carte, en écho à la spécialisation et à la fragmentation des sciences – notamment sociales – en domaines étanches, qui empêchent d’avoir une vue d’ensemble : « les chercheurs ont besoin d’une carte pour savoir où ils se trouvent, où ils vont et quels sont les principaux points qui structurent le territoire qu’ils cherchent à connaître. Ce livre est donc une carte ». Et il ajoute, « Le travail de réflexion que j’ai mené a consisté à revenir à la racine d’une certain nombre de caractéristiques propres aux sociétés humaines. Cela signifie, avant toute autre considération, d’accepter que de telles caractéristiques générales puissent exister, ce qui est loin d’être admis dans les sciences sociales. »

Bernard Lahire

(source Centre Max Weber)

Nous avons un indice de cette résistance dont nous parlions plus haut, à savoir le refus d’admettre que les société humaines puissent être déterminées par des caractéristiques générales, et non pas le fruit de leur seule et libre création : une page blanche sur laquelle les Hommes auraient auto-construit leurs collectifs sociétaux, y compris dans leurs luttes et combats internes et externes. La force de la résistance à un certain savoir, aujourd’hui, notamment chez les chercheurs en sciences sociales, serait la croyance à l’autonomie totale des humains. C’est ce qu’écrit très précisément Lahire : « Car d’un Dieu créateur de l’ensemble de l’univers, on est passé à des individus traités comme de petits dieux créateurs de leur propre destin. » Ou encore : « Dieu est mort mais il s’est réincarné en un homme créateur » ou « théologie de la recréation complète de l’Homme par lui-même » (Lahire : 278). La liberté des Modernes aurait donc pris la place des prescrits magico-religieux pour s’opposer à la connaissance de « nos conditions générales d’existence en tant qu’humains ». Voici une pierre d’attente des plus intéressantes : la liberté indéterminée comme croyance s’opposant à la science des déterminations. Comme si le refus des lois de la pesanteur nous permettrait de voler dans les airs, comme le baron de Münchhausen tirant sur ses cheveux pour s’extraire du marais.

Venons au livre. Il se structure, après l’Introduction générale titrée « L’oubli du réel », en trois parties. La première, de plus de deux cents pages, s’intitule « Des sciences sociales et des lois », la seconde, tout aussi longue, « Ce que les sociétés humaines doivent à la longue histoire du vivant », et la dernière – de plus de quatre cents pages – va au centre du sujet : « De la structuration des sociétés humaines ».

Le baron de Münchhausen tirant sur ses cheveux

(Gustave Doré, source Wikipédia)

« L’oubli du réel »

L’introduction générale du livre porte ce titre, qui fait d’une certaine façon écho à la « cécité collective » évoquée plus haut. Lahire y explique que son ouvrage est né de plusieurs insatisfactions « qui ont pour toutes pour point commun une réaction face à ce que l’on peut appeler l’oubli du réel. » Il s’agit d’abord de « l’excès de constructivisme » (les faits sociaux n’existent pas en dehors d’une réalité structurée par l’observateur ; ils sont dès lors toujours relatifs, sans faits objectifs et lois générales – ce que l’on appelle le nominalisme), la « réalité en soi » n’existerait dès lors pas et les théories ne seraient que « des points de vue » (« toute théorie est une fiction » affirment certains) ; ensuite l’hyperspécialisation des recherches en sciences sociales, qui empêche les efforts de synthèse et abandonne les grandes questions qui se posent aux sociétés humaines ; enfin, en lien avec ce qui précède, la division scientifique entre disciplines et le corporatisme des chercheurs « qui exercent une surveillance aux frontières » et disqualifient « toute tentative de rapprochement disciplinaire, notamment entre sciences sociales et sciences de la nature ».

Nous verrons que les comparaisons inter-espèces entre les sociétés animales (voire même végétales) et humaines jouent un rôle très important chez Lahire, pour documenter et asseoir le « réel » oublié, sans pour autant « biologiser le social » et faire de la « sociobiologie ». Ce sont pour lui des « leviers de compréhension ». Car, écrit l’auteur en lien avec ce point, « Le constructivisme ne peut aller jusqu’à détruire toute réalité indépendante des points de vue que l’on porte sur elle. »

Son objectif – en écho aux insatisfactions que nous venons de résumer – est de construire un cadre général unificateur et intégrateur. Au-delà des recherches minutieuses mais très circonscrites, il s’agit de produire des principes généraux « transculturels et transhistoriques » qui manquent, ou sont rejetés (pour les raisons constructivistes déjà évoquées). Ces enjeux, affirme Bernard Lahire, sont « potentiellement déstabilisateurs tant sur le plan scientifique que sur le plan politique ». Mais c’est « à ce prix que les sciences progressent, jamais par timidité ou par prudence académiques ». Il prend donc le risque, dans le climat universitaire des sciences sociales qu’il connaît bien et évoquera à plusieurs reprises, notamment en retraçant son propre itinéraire intellectuel et de recherches en fin d’ouvrage. Mais également dans son chapitre « Guide de survie scientifique : remarques sur les conditions de la créativité scientifique ». Il y dit avoir avoir dû surmonter la peur, celle de « braver des interdits », « d’être exposé à divers procès », notamment en « scientisme naïf », en « naturaliser les rapports sociaux (de domination notamment) », en « conservatisme idéologique ». On devine.

Altricialité secondaire, ligne claire

La visée d’une science (non réductrice et non fixiste) des sociétés humaines suppose de dégager des constantes et des lois. Par ailleurs, le constat même de variations considérables dans le temps et l’espace des collectifs humains suppose l’existence d’invariants, plus ou moins tenaces, comme les rapports de domination variés et souvent cumulés (entre hommes et femmes, classes d’âges, religieux et laïcs, riches et pauvres, etc.) ; et surtout, pour Bernard Lahire, la dépendance des enfants à l’égard de leurs parents, en particulier la mère, ce que l’on nomme l’altricialité secondaire. Ce dernier concept désignant l’immaturité de l’enfant à la naissance, notamment par la petite taille de son cerveau qui ne représente que 25 % de sa taille adulte – avec pour conséquence une longue période de dépendance et d’éducation par les adultes, en particulier les parents. Lahire reviendra à plusieurs reprises sur cette caractéristique et ses conséquences tout au long de son livre, dont il constitue l’un des leitmotive les plus frappants.

La comparaison inter-espèces, à laquelle il a souvent recours, permet de voir les continuités et les discontinuités entre les humains et les non-humains. Tout comme les comparaisons inter-sociétés, avec des références régulières à l’anthropologie et à la paléoanthropologie. C’est par ce double comparatisme qu’il décèle des constantes et des évolutions, également entre sociétés animales et humaines.

Ce qui le conduit d’entrée de jeu à énoncer quatre points de connexion entre biologie et sciences sociales, qu’il va longuement développer : 1) » Une partie de la biologie est une sociologie qui s’ignore » (il y a du social chez les non-humains, mais quasiment pas de culturel) ; 2) « La culture prend son sens dans une longue histoire évolutive et a donc une origine biologique » (la culture, matérielle ou symbolique, est une solution adaptative de l’espèce humaine, plus souple et rapide que l’évolution biologique naturelle) ; 3) « Le culturel contribue à transformer le biologique » (il y a un effet en retour du culturel sur l’organisme humain) ; 4) « Le biologique contribue à structurer le social » (le cœur de l’ouvrage selon les mots de Lahire : ce sont les propriétés biologiques de l’espèce qui permettent de comprendre les caractéristiques centrales des sociétés humaines).

Ceci nous conduit à la thèse au cœur du livre : « une grande partie de la structure et du développement des sociétés humaines ne peut se comprendre qu’à partir d’un mode de production (au double sens de reproduction biologique et culturelle) et de développement ontogénétique de l’espèce, et notamment de la situation d’altricialité secondaire propre à l’homme (…), prolongée par une altricialité tertiaire » (dépendance permanente à l’égard d’autres membres du groupe social et de sa culture accumulée). Les thèmes centraux qu’il va aborder (« grands faits anthropologiques », « lignes de force », lois générales ») ainsi que leurs diverses incarnations, que nous ne pourrons qu’effleurer, se structurent autour de cette matrice fondamentale. C’est la « « structure sociale profonde » propre à l’espèce humaine » selon les mots du primatologue et anthropologue Bernard Chapais.

Ce que Lahire nomme « les grands faits anthropologiques universels » sont ceux qui ne sont soumis qu’aux lois de l’évolution naturelle, les « lignes de forces » sont présentes dans toutes les sociétés humaines, mais avec des variations culturelles et historiques qui se déploient autour d’elles (comme des courbes autour d’un axe central). Enfin, les « lois sociologiques majeures » sont « universellement agissantes dans toutes les sociétés humaines » (voire certaines non humaines). Il s’agit bien d’universaux, présents depuis le début de l’humanité et non pas de lois historiques. Ce qui ne signifie pas que ces universaux s’opposent au développement historique et à la variation culturelle.

Les lois, par exemple, « contribuent à transformer l’état du monde et ne sont en rien des principes de maintien ou de gel de l’état du monde. (…) L’histoire ne fait pas que répéter, mais elle ne va pas dans n’importe quelle direction. » Voyons cela en synthèse, le lecteur disposant du livre pour en savoir davantage. Qu’il soit rassuré, Lahire pratique « la « ligne claire » en matière d’écriture, plutôt que de céder au « penchant pour l’obscurcissement » qui caractérise certaines réflexions théoriques dans les sciences sociales ». Il cite à ce sujet fort à propos le sociologue Pierre Van Den Berghe : « la prétention intellectuelle et la turgescence stylistique sont des caractéristiques de toutes les disciplines immatures ».

Oisillons altriciels

(source Wikipédia)

Des lois en sciences sociales ?

Ce chapitre examine et argumente finement le statut scientifique des sciences sociales, en les comparant aux sciences de la matière et de la vie. Lahire commence par la nécessité de lutter contre « le relativisme et l’excès de nominalisme », ce qui renvoie aux illusions et obstacles du constructivisme culturel, dont nous parlions plus haut. Ses arguments sont multiples et très documentés, mais nous ne pouvons les détailler ici. Retenons-en la conclusion : « Les formes contemporaines de relativisme et de nominalisme reposent sur un ensemble de croyances concernant les sciences sociales (…) À considérer l’ensemble de ces croyances, on comprend que l’idée d’un quelconque progrès scientifique soit annihilée, moquée, jugée naïvement scientiste, positiviste ou « naturaliste », et considérée d’emblée comme vouée à l’échec. C’est contre cette tendance, qui, près de cent cinquante ans après la fondation moderne de nos sciences, devient mortifère, que ce livre entend lutter » (nous soulignons). Nous voyons une fois de plus apparaître la nature de l’obstacle : après cécité collective et résistance, voici la croyance. Mais en quoi ? Comment la qualifier ?

Lahire analyse ensuite le statut des sciences sociales, « Des sciences pas comme les autres ? », en les comparant aux sciences « dures » en listant les cinq erreurs principales qui sont faites à ce sujet.

La première concerne le caractère « expérimental » des sciences de la vie et de la matière, ce que les sciences sociales ne pourraient pas être. Il note notamment qu’une partie non négligeable des sciences de la vie et de la matière (cosmologie, climatologie, géologie, biologie…) ne sont pas expérimentales, mais reposent notamment sur l’observation comme les sciences sociales. Il évoque notamment L’origine des espèces qui repose essentiellement sur des observations faites par Darwin.

La seconde est relative à la soi-disant « spécificité des concepts sociologiques », qui ne sont pas totalement désindexés des « contextes empiriques » de la mesure et de l’observation qui leur donnent sens. Mais c’est aussi le cas des concepts « scientifiques », même s’ils portent leurs histoires et sont exprimés aujourd’hui par des moyens symboliques (type E=mc2), faciles à manipuler.

La troisième concerne la singularité et l’unicité supposée des faits sociaux, la « non-répétabilité des contextes historiques » qui s’oppose bien entendu aux lois générales et à la « cumulativité scientifique ». Mais le phénomène existe aussi dans les sciences naturelles, car le répétable dans la diversité des phénomènes naturels ne saute pas aux yeux, étant combiné à d’autres éléments obéissant à d’autres lois. La chute d’une bille de plomb et d’une plume ne contredit pas les lois de la gravité, mais la densité de l’air et le vent masquent le phénomène en freinant la plume. Il faudra faire le vide d’air pour que les deux objets tombent à la même vitesse. Le même phénomène existe en sciences sociales. Il est donc nécessaire de « désingulariser » (Alain Testart) les faits sociaux. De même, aucune planète n’est pareille aux autres, ce qui n’empêche pas les physiciens de construire leur savoir astronomique.

La quatrième erreur consiste à penser que la réalité sociale est plus complexe que la réalité matérielle. Mais la réalité matérielle est toujours présente « sous des formes enchevêtrées et mouvantes » qui ne sont pas « les objets construits par les chercheurs ». La simplicité des objets de la réalité matérielle est le fruit d’une « longue histoire de simplification ». Pour reprendre la formule de l’anthropologue Alain Testart il faut non seulement « désingulariser » mais aussi « désenchevêtrer » les faits sociaux pour en dégager les lois.

Enfin, la cinquième erreur, déjà repérée plus haut, consiste « à mettre les différences et les variations au centre de l’attention scientifique ». Et donc de refuser les propriétés trans-historiques et trans-culturelles.

Finalement, après l’énoncé de ces cinq erreurs, Lahire s’interroge sur « une loi générale de l’impossibilité de lois générales dans les sciences sociales ? ». Il souligne évidemment « la contradiction logique » que « la seule loi générale qu’il soit permis d’énoncer est la loi selon laquelle il n’y a pas de loi générale possible en sciences sociales »[1]. Comme conclut ironiquement le sociologue : « On ne comprend pas pourquoi les productions de l’esprit seraient les seules réalités structurées dans un monde sans structure ».

Des sociétés sans lois ?

Bien sûr, il faut s’entendre sur ce que l’on entend par « loi », à côté de notions proches telles que « principes », « invariants », « constantes », « butoirs pour la pensée », « fondamentaux »… Lahire commence par l’usage du terme de « loi » dans les sciences de la matière, en soulignant le fait que ce terme faisant peur aux sciences sociales « n’est absolument pas une manière solennelle et définitive de décrire et d’expliquer la réalité ». Elle énonce à un haut niveau d’abstraction des « régularités dans le monde », fruit de longs travaux empiriques disparates et toujours mise à l’épreuve du réel. Le terme « principe » est plus ou moins équivalent, notamment chez Newton ou Einstein. La biologie évolutive, avec Darwin, a trouvé de grandes lois fondamentales qui lui permettent de la fonder en tant que science. Les chercheurs en sciences sociales, par contre, sont qualifiés par Lahire de « chercheurs sans foi ni loi », à cause de la division excessive du travail scientifique et leur résistance à la formulation de lois, comme nous l’avons vu. Lahire compare les chercheurs en sciences sociales, à « des spécialistes en hydrographie qui n’auraient aucune connaissance en hydraulique. » Il y a bien sûr les fortes demandes sociales à l’égard de ces sciences, où travaillent souvent des chercheurs issus de filiations littéraires.

Lahire s’interroge ensuite sur la compatibilité de « lois » avec le caractère divers et le changement permanent des sociétés humaines. Mais le phénomène est le même dans les sciences de la vie, et c’est bien l’objet des lois de l’évolution établies par Darwin et ses successeurs. Et que dire du cosmos, qui ne ressemble guère aujourd’hui à ce qu’il était à l’ époque du Big Bang. Il n’y a pas incompatibilité entre changements et variations et l’établissement de lois générales, ce qui vaut aussi pour les sciences sociales. Lahire l’affirme : « L’hypothèse de l’existence de lois universellement actives depuis le début de l’humanité est donc parfaitement compatible avec l’idée de changement permanent des sociétés. » (souligné dans le texte). Et d’ajouter que « sans la mise en évidence des lois de la sélection, rien de la complexité du vivant ne se comprendrait vraiment. »

À l’inverse et de manière ironique, on aurait pu imaginer, dit Lahire, « que les premières sociétés humaines auraient pu disposer d’une technologie informatique ou des techniques de transport aérien telles que les avions, avant de devenir des sociétés taillant des bifaces… » Mais les sciences sociales éprouvent « une méfiance à l’égard d’un réel structuré, et « ce penchant anti-objectiviste (…) qui perdure depuis les années 1980, a emporté l’ensemble des sciences sociales. » Le constat est rude. La discipline serait devenue « plus narrative que théorique ».

Dans la suite de l’ouvrage, sur base de l’argumentaire et du projet que nous avons esquissé, Lahire va, toujours dans la première partie, explorer les essais de formulation de lois en sciences sociales, cela à travers différents auteurs – d’Auguste Comte à Pierre Bourdieu ou Lévi-Strauss, Françoise Héritier et Alain Testart en passant par Marx (« un des plus grands fondateurs historiques de la science sociale », selon Lahire) et Durkheim – autant en histoire, en anthropologie qu’en sociologie. Et il note que ce projet de formulation de lois (visée de type nomologique) était présent à l’origine des sciences sociales, dont les pionniers étaient souvent familiers de l’histoire des sciences de la matière et de la vie. Leurs sciences nouvelles devaient donc se diriger elles aussi vers un projet de type nomologique.

Nous ne passerons pas en revue toutes ces formulations qui seraient fastidieuses à détailler (mais intéressantes, notamment pour Lahire qui en retire de nombreux enseignements), et freinerait notre souci de pénétrer au cœur du livre. Retenons seulement que de ce parcours historique, Lahire retiendra surtout, au-delà du projet nomologique initial de ses prédécesseurs, la notion de dépendance soulignée par l’anthropologue Alain Testart (« les rapports sociaux fondamentaux sont des rapports de dépendance »), à savoir « la dette fondamentale, anthropologique, que tout être humain, en tant qu’animal social, contracte sans le savoir à l’égard du groupe dont il dépend et auquel il appartient. » (nous soulignons)

Les rapports de domination selon le sexe, l’âge, le rapport au magico-religieux, le statut, etc., en découlent. Et trouvent leur source initiale dans l’altercialité secondaire des enfants nés prématurés par rapport aux parents et autres adultes. Nous y reviendrons.

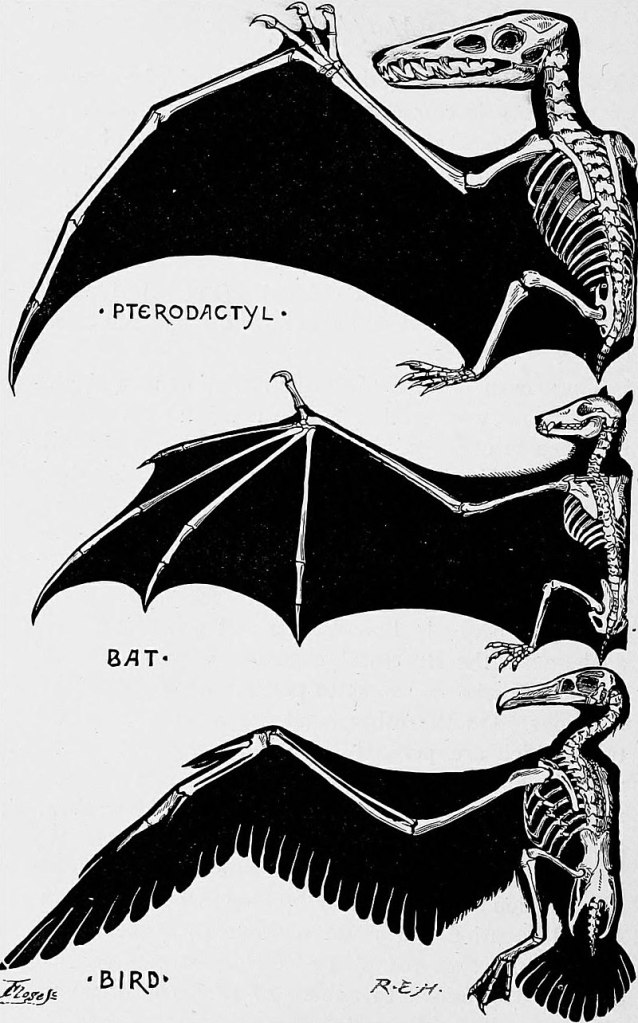

Le constat révélateur des convergences évolutives

La notion de « convergence évolutive » est bien connue en biologie. Elle indique la similitude d’un trait organique entre deux espèces. Quand ces dernières ont un ancêtre commun, on parle d’homologie (comme les mains des primates et des humains) ; lorsqu’elles n’ont pas d’ancêtre commun, il s’agit d’analogie. Réservons ici le nom de convergence dans ce dernier cas : « le vivant a convergé, de manière indépendante, vers des solutions proches à des problèmes similaires »[2]. L’exemple le plus connu c’est l’aile des chauves-souris, des oiseaux ou des insectes volants. Il y a en a beaucoup d’autres, c’est loin d’être un phénomène rare et isolé. Il est au contraire omniprésent, également chez les plantes. Les structures sociales de différentes espèces d’animaux, notamment humains, sont également concernées.

Convergences évolutives

(source Wikipédia)

Mais l’on peut aussi parler de « convergence culturelle » dans le cas de sociétés humaines (et dont parlait déjà Durkheim), sans contact entre elles, et qui ont inventé des solutions semblables pour répondre aux mêmes nécessités. C’est le cas notamment de l’État, des pyramides, de l’agriculture ou de l’écriture, ainsi que de nombreux outils (rames, haches, massues, pots, haches et lances, cuillères, etc.)[3]. Cela signifie que les sociétés ne « se construisent pas de manière aléatoire ». De plus, l’on constate des convergences étonnantes entre sociétés animales et humaines, comme l’agriculture (culture des champignons par des fourmis) ou l’élevage (le cas d’élevage de pucerons par des fourmis, décidemment très inventives), sans oublier les différentes formes de parasitisme. La convergence est loin d’être un phénomène isolé. Si l’on rembobinait le film de l’évolution pour le dérouler à nouveau, l’histoire humaine et l’évolution biologique pourraient être relativement analogues (contrairement à ce qu’affirmait S. J. Gould dans La vie est belle). La trajectoire historique des sociétés humaines, selon le paléontologue Leroi-Gourhan, « est tout sauf vagabonde et aléatoire » (Lahire).

Le sociologue en conclut bien logiquement que « les convergences culturelles sont des indices de la présence agissante de lois générales que traversent l’ensemble des sociétés humaines » et « ne sont pas non plus sans lien avec les propriétés biologiques de l’espèce humaine ». Un exemple particulièrement frappant « sont les soins apportés au petit enfant, notamment les techniques de portage de l’enfant. » Il s’agit bien entendu d’une conséquence de la néoténie ou altricialité secondaire du bébé humain. Les techniques de portage sont en effet similaires en milieux semblables, quelles que soient le lieu et l’époque. C’est donc une convergence culturelle en lien avec les propriétés biologiques. Les pratiques culturelles en question sont prises dans des contraintes, dans lesquelles figurent les grands faits anthropologiques, biologiques et sociaux, de lignes historiques de développement et de lois générales.

Biologie et sciences sociales

La seconde partie du livre est consacrée à « ce que les sociétés humaines doivent à la longue histoire du vivant ». Son objet n’est pas seulement de faire des comparaisons inter-sociétés humaines, mais aussi inter-espèces. Après avoir fait ces rapprochements avec des espèces non humaines et « raccordé biologie et sciences sociales », l’auteur va examiner les « fondements universels des sociétés humaines », avant d’énumérer de manière argumentée et documentée les « grands faits anthropologiques », « lignes de force » et « lois générales ». Soit « les structures fondamentales des sociétés humaines ».

La comparaison inter-espèces est pour Bernard Lahire « un levier » dans la mesure où nous observons chez les animaux (voire chez les plantes) les prémices des comportements humains, mais aussi parce qu’elle nous invite à considérer l’espèce humaine comme… une espèce – avec des propriétés générales qui conditionnent « les grandes lignes de force de son existence sociale indépendamment de toute variation culturelle ».

Car les Hommes sont à la fois un produit de la nature et de la culture, mais qui a pu s’adapter beaucoup plus rapidement grâce, notamment, au langage symbolique et à l’écriture permettant l’accumulation entre générations, et, bien sûr, à la production d’artefacts (outils, machines, etc.) dans les domaines les plus divers. Mais pour comprendre « ce qui est commun à l’ensemble des sociétés humaines, il faut (…) sortir des sociétés humaines ».

Le grand axe de comparaison entre sociétés humaines et non humaines est le social, et non pas la culture « immatérielle » (langage, écriture) ou matérielle (artefacts) qui est très largement spécifique aux sociétés humaines. La quasi-totalité des animaux vit dans des sociétés. Un animal laissé isolé après la naissance sera aussi dépourvu qu’un « enfant sauvage », n’ayant bénéficié d’aucune protection et d’aucun apprentissage (par imitation, le plus souvent). Par ailleurs, de nombreux traits sociaux sont communs aux primates et aux hommes (territorialité, évitement de l’inceste, domination des anciens et des mâles sur les jeunes et les femelles). L’Homme n’est donc pas « une page blanche » sur laquelle peuvent s’écrire « toutes les histoires possibles ». C’est un animal vivant en groupe, à la partition sexuée et bipède, ce qui permet la libération des bras (notamment pour la création d’outils), la maîtrise et l’entretien du feu. Sa gestation est très longue et il naît prématuré (avec les conséquences déjà abordées), notamment à cause de son cerveau ; son cycle de vie est long.

Société animale

(source Wikipédia)

Faits, lignes et lois

La « nature humaine » existe donc bel et bien, « avec ses grandes propriétés biologiques et sociales, structurée par des lignes de force qui lui sont propres et soumises à des lois sociales générales » (souligné par Lahire). Elle n’est donc pas « un sac vide » ou une cire molle que la culture viendrait « remplir et déformer à sa guise ». Selon le sociologue, la structure sociale profonde ou les invariants « ne se voit jamais aussi bien que dans les toutes premières sociétés, d’où son recours fréquent à la paléoanthropologie et à l’anthropologie des chasseurs-cueilleurs. Il va synthétiser cette structure fondamentale dans un paragraphe très éclairant, que nous ne pouvons que citer en entier.

« Nous sommes caractérisés par une altricialité secondaire qui impose la dépendance comme expérience cruciale des premières années de l’existence et le soin apporté à l’autre du côté des adultes exerçant une fonction parentale ; des rapports de domination, et notamment entre les hommes et les femmes, impriment leur marque dans toutes les sociétés ; aucune société humaine connue n’existe sans la fabrication ni l’utilisation d’artefacts et sans histoire cumulée ; nous bénéficions d’une assez grande longévité, ce qui nous permet d’accumuler au cours d’une longue vie un grand volume de capital culturel et de le transmettre ; nous possédons des capacités symboliques et langagières et développons des langues qui, malgré leur diversité, comportent toutes un lexique et une grammaire, etc. Ces quelques faits anthropologiques et ces quelques lignes de force de la condition humaine forment, avec quelques autres, les conditions élémentaires de la vie sociale humaine » (Lahire, op. cit., p 313, souligné par l’auteur).

Le sociologue distinguera « les grands faits anthropologiques », soit les propriétés fondamentales du système social humain ; « les lignes de force » à partir desquelles les sociétés humaines ont évolué ; « les lois sociales générales » qui interviennent tout au long de ces développements historiques, « et qui sont agissantes aujourd’hui comme hier, et ce quel que soit le type de société ». Son ambition est donc considérable, voire « démiurgique », et il s’en rend bien compte.

En effet, Lahire poursuit vers le cœur de son ouvrage non sans une certaine appréhension, « la désagréable impression d’une précipitation (…) Le sentiment qu’il sera toujours trop prématuré (…) de formuler des propositions générales », mais il passe outre en précisant que lesdites propositions n’ont rien d’exhaustif et « qu’elles ne valent que temporairement, c’est à dire jusqu’au moment où des preuves solides de leur défaillance seront apportées ». Il n’existe pas, comme il le souligne, d’avancées scientifiques (notamment) sans prises de risques.

Nous allons résumer ces propositions de manière condensée, en partant des « grands faits » aux « lois », les sources et argumentaires détaillés étant développés finement dans le livre.

Grands faits anthropologiques

Ces grands faits, qui valent pour toutes les sociétés humaines et « ne sont pas susceptibles de variations de nature culturelle, temporelles ou spatiales » bien qu’étant le fruit d’une longue histoire, celle de l’évolution biologique. Ils sont au nombre de cinq.

En premier lieu, et nous l’avons déjà abordé (ce thème revient sans cesse dans l’ouvrage, dont il constitue un des fondements majeurs, voire le socle de base), il y a l’altricialité secondaire et toutes ses nombreuses conséquences, parfois inattendues. Elle « désigne la grande prématurité du bébé humain, la longue phase de développement extra-utérin, dans des cadres socialement structurés, et l’allongement de la période de dépendance (ou d’absence d’autonomie) de l’enfant, et même de l’adolescent vis-à-vis des adultes ». L’être humain est un être profondément dépendant par nature.

Le second fait anthropologique est la séparation des deux sexes. Elle concerne déjà 90 % du monde animal et la totalité des mammifères, et implique « que seules les femmes (ou femelles mammifères) peuvent [jusqu’à nouvel ordre] enfanter et allaiter. Il y a donc une division du travail reproductif, avec « une différenciation sexuée des rôles, des différences comportementales et statutaires ». Elles fondent notamment la division du travail dans de nombreuses sociétés et la domination masculine à laquelle Lahire consacrera un chapitre entier.

Le troisième fait est la socialité de l’espèce humaine, une socialité spécifiquement humaine nettement plus structurée comparée aux sociétés animales, notamment du fait de l’altricialité secondaire, de l’historicité des sociétés humaines, de leur dimension culturelle, etc.

Ce qui nous conduit au quatrième fait anthropologique, l’historicité des sociétés humaines. Elle est liée à l’existence d’une culture (matérielle et immatérielle) cumulative, donc d’une transmission intergénérationnelle. Les êtres humains sont des êtres historiques, ce qui implique notamment que les parents précèdent les enfants, les aînés précèdent les cadets, tout comme chez les autres êtres vivants. Sauf que chez les humains, leur dimension culturelle insère cette historicité dans une mémoire « pratique, mythique ou historique des générations passées ». Ce fait a notamment des conséquences sur les rapports hommes-femmes, en faisant dans de nombreuses sociétés (pas toutes, bien sûr) « des femmes des cadettes de tous leurs frères ».

Le cinquième et dernier fait est la grande longévité de l’espèce humaine. Du moins par rapport à la majorité des autres mammifères et à de très nombreuses espèces animales. Parmi les conséquences, la possibilité d’une aide intergénérationnelle autour de l’accouchement et de l’éducation. Mais également « une grande capacité d’apprentissage des expériences et des savoirs », la possibilité d’une transmission à une ou deux générations, la nécessité d’une attention aux plus âgés (re)devenus dépendants. Comme le note Lahire : « Si, par une variation imaginaire, on pensait à une espèce humaine dotée des mêmes grandes propriétés biologiques, excepté la longévité, le développement culturel n’aurait jamais pu atteindre le niveau que nous avons connu ».

Lignes de force et lois générales

Les lignes de force sont des « axes invariants » autour desquels s’enroulent les variations historiques, sociales et culturelles à la manière des structures hélicoïdales. Ces lignes sont au nombre de dix. Nous ne faisons que les lister pour ne pas alourdir le propos, l’important étant leurs spécificités par rapport aux « grands faits » et aux « lois ». Ces lignes autour desquelles se structurent les développements historiques sont « indissociables les unes des autres (…) ne vivent pas des vies parallèles et sans contact et interagissent les unes sur les autres ».

Lignes de force : des modes de production, des rapports de parenté, des rapports hommes-femmes, de la socialisation/transmission culturelle, de la production d’artefacts, de l’expressivité symbolique, des rites et institutions, des rapports de domination, du magico-religieux, de la différenciation sociale des fonctions (ou division sociale du travail).

Nous y reviendrons en approfondissant (brièvement) le magico-religieux, la domination masculine, l’ethnocentrisme et le racisme

Dans l’histoire des sciences, l’établissement de « lois générales » consiste à « formuler les principes qui président aux régularités décrites par une série de lois empiriques ». En sciences sociales, selon Lahire, les lois générales « sont considérées comme vraies pour l’ensemble des sociétés humaines, sont donc universelles » et « fonctionnent depuis le début de l’histoire de l’humanité ». Elles sont au nombre de seize selon l’auteur (nous en comptons curieusement dix-sept…). Nous les listons aussi, mais avec un petit commentaire (souvent une citation de Lahire), car elles ne sont pas toujours aussi faciles à comprendre que les lignes de force. Et puis il ne s’agit pas d’en faire un inventaire à la Prévert.

Les lois générales des sociétés humaines selon Lahire

| 1) Loi (biologique et sociale) de conservation-reproduction-extension. « Chaque chose s’efforce de persévérer dans son être » écrivait Spinoza. À savoir se maintenir en vie, voire d’augmenter sa puissance en se reproduisant. C’est la nécessité de reproduction des espèces vivantes, qui se double d’une reproduction culturelle chez les humains. Elle est donc indissociablement biologique et culturelle. |

| 2) Loi du décalage ou de l’écart entre le « transmetteur » d’un capital culturel et le « récepteur, ou entre disposition et contexte d’action ou de réception. Jamais aucune société ne se reproduit totalement à l’identique (sans quoi il n’y aurait pas d’histoire), car aucune n’est totalement homogène ni indifférenciée. |

| 3) Loi d’accroissement démographique tendanciel. C’est un cas particulier de la première loi, mais « elle mérite d’être distinguée car elle a joué un rôle central ». « Les capacités humaines d’adaptation et de survie sont décuplées grâce aux artefacts, aux savoirs et savoir-faire ». |

| 4) Loi de différenciation tendancielle. « Un processus d’évolution continue nous sépare des sociétés traditionnelles caractérisées par leur état d’indistinction et d’homogénéité originel, et notamment par l’omniprésence enveloppante et englobante du religieux. » À tel point qu’il n’y a pas d’équivalent du mot « religion » dans ces sociétés. Les sociétés humaines vont historiquement de cet homogène initial vers l’hétérogène de plus en plus différencié. |

| 5) Loi de la succession hiérarchisée ou de la prévalence de l’antérieur sur le postérieur. Une loi qui trouve sa source dans l’altricialité secondaire, qui induit un rapport de domination qui se décline dans toute une série de rapports humains. |

| 6) Loi Marx de l’objectivation cumulée. Lahire cite Marx (Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte) » : « La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants ». Elle augmente avec « l’objectivation de la culture » par les artefacts et par l’écriture. |

| 7) Loi de la connexion-combinaison-synthèse de différents produits objectivés ou incorporés. Cela concerne autant les artefacts que les savoirs scientifiques. |

| 8) Loi de la conventionnalisation et de l’abstraction progressive des moyens de représentation du réel. « Une loi de transformation progressive du concret vers l’abstrait et du motivé vers le démotivé. » Elle concerne notamment l’écriture, passant du signe iconique (le signifiant ayant un lien de ressemblance ou de continuité avec le référent) au signe arbitraire (y compris dans l’écriture chinoise). |

| 9) Loi Tarde de l’imitation. Les fortes capacités mimétiques, dont celles des bébés humains (davantage que les petits chimpanzés), « qui rendent possible une transmission culturelle plus précise, plus systématique et plus efficace ». |

| 10) Loi de la variabilité intergroupe, interindividuelle et intra-individuelle des conduites humaines. « Dans toutes les sociétés humaines, cette variation des comportements est observable, même si elle se manifeste de façon plus nette dans les sociétés hautement différenciées. (…) Dans une espèce culturelle, chaque individu est susceptible d’être marqué dispositionnellement par sa participation successive ou simultanée à plusieurs groupes, microgroupes ou institutions. » » |

| 11) Loi Marx de la lutte entre groupes ou individus. Incarnation pour l’espèce humaine de la lutte pour la vie et la survie attestée dans l’ensemble du vivant (depuis Darwin). « Cette loi concernant les luttes sociales se conjugue avec la loi du rapport eux/nous et de la préférence donnée au « nous » pour engendrer de nombreux conflits politiques et sociaux internationaux, interethniques, inter-tribus, interclasses, inter-régionaux, inter-villes, inter-quartiers, etc. » |

| Les trois lois qui suivent sont inspirées du philosophe écossais Alexander Bain sur le fonctionnement de l’esprit et de l’action humaines, dans son The Senses and the Intellect (1851). Il s’agit d’associations par contraste/contrariété/opposition, par continguïté et par similarité/ressemblance/analogie. |

| 12) Loi Alexander Bain de la prévalence de la binarité des catégories. Il s’agit de la prédominance transhistorique et transculturelle des oppositions binaires (homme/femme, haut/bas, grand/petit, gauche/droite, eux/nous, etc.) largement attestées par les anthropologues, historiens ou sociologues. |

| 13) Loi Alexander Bain de l’association par continuité. D’une association par une liaison forte ou d’une co-apparition spatiale ou temporelle. Équivalent à la catégorie des indices dans le vocabulaire du sémiologue Peirce. |

| 14) Loi Alexander Bain de l’association analogique. Association par similarité. Par exemple, « toute situation étrangère est perçue, sentie, interprétée à partir de schèmes ou de dispositions déjà constitués à travers les expériences passées ». Elle est liée à l’historicité du vivant (et encore davantage de l’Homme). |

| 15) Loi du rapport eux/nous et de la préférence donnée au « nous » ou loi d’attraction des semblables. Elle est liée aux lois Bain précédentes. En bref, qui se ressemble s’assemble et qui se distingue s’oppose. C’est la loi fondamentale de l’attraction sociale. |

| 16) Loi Westermarck de l’attraction sexuelle des physiquement distants. Comme le formulait l’anthropologue Westermarck : « Ne vous intéressez pas sexuellement à ceux que vous avez intimement connus dans vos toutes premières années de vie. » Base de l’évitement de l’inceste chez les animaux et de l’interdit chez les humains. |

| 17) Loi de l’isomorphisme des domaines. « Les différents grands domaines de pratiques sociales sont travaillés par des logiques similaires, un même type de « rapport social fondamental » (Testard) » Autrement dit, il y a des homologies structurelles profondes entre différents champs sociaux, même très éloignés. |

Bien évidemment, dans chaque société particulière, les lois générales et les lignes de force s’entrecroisent et produisent des faits singuliers. Nous rencontrons en permanence des exceptions, de même que les lois de la physique ne s’observent pas directement et aussi facilement dans le monde empirique où elles s’associent souvent à d’autres (exemple de la plume et de la bille de plomb qui ne tombent pas à la même vitesse dans l’air). Ce que nous observons, ce sont les effets combinés de plusieurs lois qui s’associent et parfois se contrarient. Comme écrivait Marx cité par Lahire : « le concret est concret, parce qu’il est la condensation de nombreuses déterminations, qu’il est donc unité dans la diversité » (Contribution à la critique de l’économie politique, 1859).

Structuration des sociétés : le magico-religieux universel

La troisième partie, comme nous l’avons déjà signalé, est la plus longue. Elle développe en douze chapitres les éléments présentés de manière condensée dans les deux parties précédentes. Il est évident que nous n’allons pas les synthétiser, mais bien nous centrer sur des thèmes qui nous semblent plus intéressants, notamment sur le devenir actuel de ces « universaux ». À savoir le magico-religieux, la domination masculine et l’ethnocentrisme et le racisme (loi du rapport eux/nous).

Ce chapitre sur le magico-religieux nous retient d’autant plus que c’est en quelque sorte cette dimension qui, selon les propres termes de Lahire, fait obstacle à la connaissance scientifique des sociétés humaines, qui motive leur « cécité collective ». Les expressions que le sociologue utilise sont claires : « Car d’un Dieu créateur de l’ensemble de l’univers, on est passé à des individus traités comme de petits dieux créateurs de leur propre destin. » Ou encore : « Dieu est mort mais il s’est réincarné en un homme créateur » ou « théologie de la recréation complète de l’Homme par lui-même » (Lahire : 278). C’est en quelque sorte la liberté humaine qui est érigée en instance souveraine, en pouvoir divin.

Religions du monde

(gravure du dix-septième siècle, source Wikipédia)

Ce chapitre est titré : « Magico-religieux[4] et dépendance-domination », ce qui donne l’angle de l’approche (que l’on retrouve aussi chez Gauchet lorsqu’il parle de « structuration sociale hétéronome », avec la dimension de « Soumission à la supériorité et à l’antériorité de l’Altérité sacrale »). Lahire souligne que le magico-religieux est absent chez les autres animaux non humains, et que cette absence est « un fait central pour comprendre l’une des grandes spécificités des sociétés humaines ». L’autre aspect est « l’universalité de la présence de magie ou de religion dans toutes les sociétés connues par la préhistoire, l’anthropologie, l’histoire ou la sociologie. Pas de société humaine sans dimension magique ou religieuse » (je souligne). Cette affirmation n’est pas anodine, car elle inclut implicitement les sociétés modernes contemporaines, dont nous avons déjà vu qu’elles comportaient une « théologie de la recréation complète de l’Homme par lui-même ». Et notamment dans les sciences sociales (on pense au « constructivisme », wokisme, etc.).

S’interroger sur cette présence universelle du magico-religieux est donc « d’une importance fondamentale » pour Lahire. Elle n’est pour l’auteur « sans doute que la conséquence (…) de la capacité à se représenter ses difficultés, sa faiblesse, sa vulnérabilité et même son caractère mortel (….) donner sens aux aléas extérieurs pouvant affecter leur existence de même qu’au caractère insensé de la mort ». Pour le dire d’une phrase : c’est parce que les Hommes savent, grâce au langage, qu’ils sont mortels et qu’ils s’éprouvent mystérieusement vulnérables qu’ils sont magico-religieux. Et l’on comprend dès lors pourquoi les animaux non-humains ne le sont pas.

Le second aspect, tout aussi fondamental, est la dimension de puissance, de domination, de pouvoir du magico-religieux. Lahire va, sans surprise, trouver la source de cette domination dans le rapport de dépendance parent-enfant, conséquence de l’altricialité secondaire (un grand fait anthropologique). L’Homme est face « aux dieux » comme l’enfant à ses parents. Mais bien davantage : il les invente sur leur modèle. Dans les religions monothéistes, Dieu sera à l’image du chef de famille : « capable d’aimer infiniment, mais capabe aussi de déchaïner sa colère ». L’homme a créé Dieu à son image, bien entendu. Voir par exemple les liens, chez Freud, entre « dieu » et le « père ».

Lahire écrit donc logiquement : « Je soutiens donc que l’efficacité symbolique des actes magiques ou religieux (…) repose sur l’existence de « puissances » créatrices et protectrices invisibles (…), qui ont pourtant été créés symboliquement par les hommes impuissants pour faire face à toutes les difficultés de l’existence, et notamment à l’absurdité de la mort. » (« L’homme n’est pas né libre ; il est né dans les fers – des fers qu’il s’est forgés lui-même pour se soutenir dans l’existence » écrivait Gauchet dans Le nouveau monde, 2017).

En conséquence de cela, ceux qui sont considérés comme plus proches du pôle sacré seront les dominants. Et c’est ici que va également jouer la différenciation sociale selon l’âge et le sexe : les anciens et les hommes seront dominants en matière de magico-religieux. La hiérarchie sociale sera irriguée le plus fortement par l’opposition sacré/profane dans les sociétés sans institutions de pouvoirs séparées et sans écriture. Les sociétés « primitives » de chasseurs-cueilleurs, contrairement à ce qu’avancent nombre d’anthropologues (dont Clastres et curieusement Descola dans Les lances du crépuscule) ne sont pas sans pouvoir ni domination, ni bien sûr « égalitaires ». L’absence d’État ne signifie pas absence de pouvoir et de domination ou de hiérarchie. L’homme et l’ancien sont sacrés, l’enfant et la femme sont profanes. On peut en déduire logiquement que la sécularisation de la société, la « sortie de la religion » mineront progressivement cette domination (en ce qui concerne la domination masculine, voir « La fin de la domination masculine », Gauchet, 2018).

Les transformations des sociétés seront bien entendu accompagnées (et non précédées, ce qui mérite d’être noté) par des transformations du magico-religieux, selon la loi de l’isomorphisme des domaines (cf. supra). Dans les sociétés sans État, « le fait que le sacré soit plus clairement relié aux ancêtres, aux chefs, aux anciens et aux hommes qu’aux vivants, aux non-chefs, aux jeunes et aux femmes ; le fait que les modifications de l’organisation de l’ordre divin suivent toujours de près les transformations dans l’ordre du pouvoir (…) Tout cela n’a rien d’anecdotique et rappelle le lien structural qui noue le sacré et le dominant d’une part, le profane et le dominé d’autre part » (Lahire, op. cit., nous soulignons). Le sociologue documente ces transformations, mais également leurs décalages éventuels. Mais pour lui « L’articulation des rapports de domination et de l’opposition sacré/profane apparaît donc comme une structure invariante de toute société » (nous soulignons). Cela en rappelant une fois de plus : « la matrice de base de tout pouvoir que représente le pouvoir parental en régime d’altricialité secondaire ». C’est, nous l’avons vu, le leitmotiv majeur du livre.

Un passage particulièrement intéressant pour notre lecture concerne le devenir du magico-religieux dans les sociétés modernes. Lahire note en effet qu’une « maîtrise pratique (vs symbolique) qui (…) va s’affirmer de plus en plus, au point de rendre une sortie du magico-religieux envisageable ou tout du moins sa réduction progressive. Mais la science et la technique ne peuvent pas tout et ne répondent pas à toutes les questions et toutes les peurs (…) Il y aura donc toujours une place pour une fonction magico-religieuse qui calme et rassure la créature accablée » (nous soulignons, l’expression « créature accablée » est de Marx).

Structuration des sociétés : la domination masculine

S’il est une problématique qui fait couler beaucoup d’encre et génère de très nombreuses mobilisations militantes, en Occident ou ailleurs (notamment en Iran), c’est bien celle du patriarcat et de la domination masculine. Quelle est la source de cette ligne de force, selon Lahire, et quel peut être son devenir. Est-elle encore omniprésente ? Et pourquoi les femmes se sont-elles laissé inférioriser ? Notons que le titre exact de ce chapitre est Partition sexuée et domination masculine. La donnée de base est, en effet, qu’une grande partie du monde animal est partagé par deux sexes, et que, notamment chez les mammifères, cette division nécessite le coït pour la reproduction. Mais aussi le fait qu’un seul des deux sexes, le féminin, « puisse enfanter et allaiter ». Lahire ajoute que cette partition, avec la symétrie bilatérale du corps humain, « est selon toute probabilité à la base la pensée dualiste ». Mais la domination masculine, universellement répandue, est plus difficile à comprendre que les phénomènes de domination liés à la relation parent-enfant.

D’où vient-elle ? Bernard Lahire formule, argumente et documente son hypothèse centrale : le rapport de domination homme-femme est lui-même fortement dépendant du rapport parent-enfant. Une fois de plus, c’est la dépendance originelle de l’enfant aux parents qui est la source de la domination, cette altricialité secondaire centrale pour l’humain. La femme, dans ce contexte, est non seulement celle qui engendre l’enfant, mais c’est elle qui demeure la plus proche de lui les premières années (allaitement très long, soins, élevage, portage…). Elle se trouve dès lors mobilisée pendant de longues périodes successives, qui vont de la gestation à l’éducation première. La division sexuée du travail éducatif n’est donc pas uniquement culturelle ; elle a des fondements biologiques. On la retrouve d’ailleurs chez les animaux, notamment les mammifères. « La biologie fait peser des contraintes proprement sociales sur la répartition des tâches ». L’apport paternel est dès lors secondaire.

Pour résumer : « Les hommes ne portent pas les enfants durant neuf mois ; ils n’endurent pas les souffrances de l’accouchement (…) Et ils n’allaitent pas les nourrissons, sachant que le biberon et le lait maternisé sont des inventions extrêmement récentes dans l’histoire de l’humanité » (Lahire, op. cit.). Si l’on y ajoute le portage ; il en résulte que les femmes sont nettement moins mobiles, « ce qui laisse le champ libre aux hommes pour s’occuper de la chasse » dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Comme l’écrivait l’anthropologue Leroi-Gourhan, « La croissance très lente de l’enfant rend les femmes naturellement moins mobiles et (…) il n’apparaît pour le groupe primitif pas d’autre solution organique que celle de la chasse masculine et de la cueillette féminine ». Et Lahire souligne : « L’âge et le sexe sont les briques élémentaires sur la base desquelles se sont bâties et hiérarchisées les sociétés humaines, engendrant une série de rapports de domination entre vieux et jeunes, parents et enfants, aînés et cadets, hommes et femmes. » Et que pèse l’invention tardive du biberon (Moyen Âge européen) face aux 300.000 ans d’histoire d’Homo sapiens ?

Les femmes sont donc affaiblies et dépendantes pour les raisons d’enfantement évoquées plus haut, mais également éloignées à de nombreuses reprises de la vie extérieure (comme la chasse ou la guerre, la gestion politique, le voyage et le commerce, etc.). La femme est, de plus, associée à l’état d’enfance qu’elle porte en elle et en dehors d’elle (portage). S’y ajoutent des différences physiologiques (en dehors des organes génitaux) qui participent au pédomorphisme des femmes (taille, poids, pilosité) qui tendent à rapprocher la femme de l’enfant, et, sans doute à l’imposition des hommes sur les femmes par leur seul avantage physique chez les premiers mâles du genre Homo.

Le caractère enfantin des traits féminins ou pédomorphisme[5] se marque évidemment dans les pratiques et le vocabulaire de très nombreuses communautés humaines que Lahire va brièvement évoquer. La femme y est considérée comme une « mineure », et même parfois comme une « fille » par rapport à son mari. Elle n’est, dans certaines communautés, jamais une « sœur aînée » même si elle est la plus âgée, mais toujours une « sœur cadette » et tout frère, même cadet, est un frère « aîné ». Un homme est toujours considéré comme plus âgé qu’une femme. Sans oublier, bien sûr, son « incapacité juridique de femme mariée » (qui ne concerne pas que l’Islam, voir le Code Napoléon). L’anthropologue Françoise Héritier écrit : « Les épouses sont par définition dans la position d’enfant à l’égard de leurs maris, mais aussi des pères, oncles et frères de leur mari (…). » (L’exercice de la parenté, 1981)

Edouard Manet, Le déjeuner sur l’herbe

(source Wikipédia)

Lahire enfonce le clou en citant à nouveau Héritier : « On ne trouve en revanche « dans aucun système au monde un rapport femme/homme ou cadet/aîné – où le premier des deux termes est dans la position dominante – qui équivaudrait à un rapport parent/enfant » ». (Françoise Héritier, Masculin/féminin 1. La pensée de la différence, 2012). Le sociologue précise qu’il ne s’agit pas de remettre en cause l’aspect culturel de la domination masculine, puisque la culture est une dimension omniprésente dans toute activité sociale humaine. Le problème se situe à un autre niveau, plus explicatif que descriptif. Si les formes variables de la culture étaient explicatives de tout ce que nous observons, alors les chercheurs devraient pouvoir constater une très grande variation dans les rapports sociaux entre les sexes (…) Or ce n’est pas ce que la préhistoire, l’anthropologie, l’histoire et la sociologie nous apprennent, constatant l’écrasante domination masculine dans la quasi-totalité des sociétés humaines » (nous soulignons).

Lahire critique l’ouvrage « constructiviste », La domination masculine de Pierre Bourdieu (1998), qui ramène le biologique à une « construction sociale naturalisée », comme si « les faits biologiques n’avaient aucune espèce de conséquence ». Dans les rares sociétés précontemporaines (occidentales) où l’on a pu observer une domination féminine, elle s’expliquait le plus souvent par un départ ou une défaite des hommes à la guerre, ce qui les avait neutralisés (exemple des Chambuli de Nouvelle-Guinée, étudiés par Margaret Mead). Par ailleurs, la position de domination lors de la pénétration sexuelle par les hommes s’observe chez les animaux, et notamment chez les… écrevisses (ainsi que les chimpanzés et les loups). Cela notamment par le biais de la « pseudo-copulation » entre mâles, pour signifier leur dominance. Le mâle vaincu adopte la position femelle (et inversement). La copulation y est bien une relation de domination, même entre mâles (ce que l’on retrouve aussi chez les hommes – on dit de quelqu’un qui a montré sa soumission qu’il s’est « aplati », qu’il s’est « couché », « fait petit », etc.).

Peut-on sortir de la domination masculine ? Et comment ? Lahire clôture ce chapitre, que nous n’avons fait que synthétiser dans ses grandes lignes, par une partie titrée « Les limites du possible » et qui tente de répondre à ces questions. Il souligne d’abord que « La domination masculine, à la fois universelle et prenant des formes culturelles très variables d’une société à l’autre, est un cas exemplaire montrant la nécessité de conjuguer les travaux des sciences sociales particulières et la synthèse d’une science sociale générale visant à mieux organiser et à accroître la cumulativité scientifique » (nous soulignons). Il rappelle le poids des propriétés biologiques de l’espèce humaine, qui sont comme « butoirs » pour l’action, « pas directement modifiables ».

Mais, ajoute-t-il, ils sont contournables « par des moyens artefactuels : la technique et le savoir rendent possible une certaine émancipation par rapport à la biologie de l’espèce » (nous soulignons). Tout comme l’avion a permis de voler malgré les lois de la pesanteur, la contraception, l’avortement, la césarienne, le biberon, les laits artificiels « ont donné la possibilité des desserrer le lien entre la mère et l’enfant ». Et il précise, « les choses ne sont jamais figées pour une espèce aussi culturelle que l’est l’espèce humaine ». Mais, « plus on touche aux fondamentaux de la biologie, plus il est difficile d’inventer et de fabriquer des artefacts compensateurs ou émancipateurs » (nous soulignons). Cependant, il faut que ses possibilités techniques aient des conséquences sociales générales et durables (…) qu’elles soient universelles (…) Sinon quelques poches d’humanité s’émanciperont, tandis que l’écrasante majorité des individus et des sociétés poursuivront leur développement sur les mêmes rails, sans dévier de leur route » (nous soulignons). On constate, comme pour d’autres points (notamment le magico-religieux), que, pour Lahire, ce sont la science et la technique, les « moyens artefactuels » qui apparaissent comme « les moteurs de l’histoire ». Reste qu’il est effectivement primordial de « comprendre ce qui a été et reste au cœur de la fabrique de la domination masculine » pour lutter contre elle. Encore faut-il, pourrions-nous ajouter, que la conscience collective des humains, dans leurs sociétés respectives, considère ce combat comme légitime. Ce qui n’est pas qu’une question de science et de technique, mais également de transformations, voire de mutations culturelles.

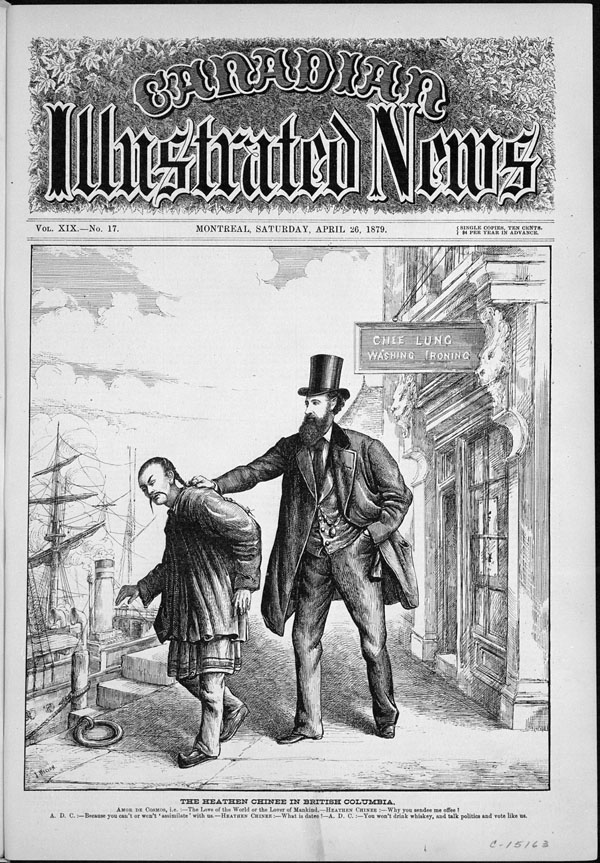

Structuration des sociétés : eux/nous : ethnocentrisme, racisme

Le dernier chapitre que nous avons choisi de recenser (parmi les douze de cette troisième partie, rappelons-le) traite d’un sujet qui est bien entendu d’une brûlante actualité, à supposer qu’il l’ait jamais quittée. Ce dont doute Lahire – et nous partageons son point de vue. Ce chapitre porte en épigraphe une citation du sociologue Richard Hoggart, extraite de La culture du pauvre : « La plupart des groupes sociaux doivent l’essentiel de leur cohésion à leur pouvoir d’exclusion, c’est-à-dire au sentiment de différence attaché à ceux qui ne sont pas « nous » ».

Il s’agit en effet, selon Bernard Lahire et bien d’autres, d’un des grands invariants des sociétés humaines (et, bien entendu, de groupes plus petits) que d’accorder toutes les valeurs positives au « nous » et toutes les valeurs négatives à un « eux ». Au point, souvent, de n’accorder le nom d’Homme (ou « les purs », les « excellents », les « complets », etc.) qu’au « nous » et de qualifier les « eux » de non humains (singes, poux, vermine, etc.) ou en tous cas de « moins humains » (barbares, sauvages, etc.). Comme l’écrivait Lévi-Strauss : « L’humanité cesse aux frontières de la tribu ». Lahire avance que cette opposition eux/nous « n’est que la traduction et le prolongement, dans l’ordre symbolique propre à notre espèce, d’un mécanisme de « défense » présent dans l’ensemble du vivant » (défense de la progéniture, défense des plus proches, etc.). Et il enfonce le clou : « La logique de défense du « même » et de méfiance vis-à-vis de l’ »autre » est une loi générale qui structure les relations sociales dans l’ensemble du vivant ». Les belles paroles contre « le rejet de l’Autre », souvent prononcées par des personnes socio-culturellement très protégées, sont de peu de poids face à un tel invariant, dont il importe de connaître les ressorts sans les nier, si l’on veut le combattre.

Selon sa méthode de travail éprouvée, Lahire va examiner cette question sur des bases biologiques, non-humaines et humaines, mais également anthropologiques, historiques et sociologiques. Dans le monde animal, notamment les espèces sexuées, l’opposition eux/nous est généralisée, ce qui n’empêche pas, bien entendu, certaines « collaborations » inter-espèces. La reconnaissance des « nous » et des « eux » se fait parfois par des moyens chimiques, comme chez les animaux « eusociaux » (qui ont un mode complexe d’organisation sociale – polymorphisme et division en castes, etc.) que sont les fourmis ou les abeilles, par exemple [6]. Ou la proximité sociale précoce, comme chez les mammifères. Même les chimpanzés peuvent se montrer « xénophobes » et particulièrement agressifs vis-à-vis d’autres chimpanzés (voire d’une partie du groupe d’origine), comme l’a observé la primatologue Jane Goodall.

Bernard Lahire souligne d’entrée de jeu et sans surprise, quand on connaît l’importance de cette variable pour lui : « Cela est un point particulièrement important dans le cas des espèces altricielles qui implique une longue durée de coexistence des parents (au moins l’un d’entre eux) et des enfants » (souligné par l’auteur). Et, dès lors, singulièrement dans les sociétés humaines. Et avec elles, « Le « nous », qui était un nous de proximité physique (…) devient, grâce aux capacités de symbolisation, un « nous » de proximité symbolique, culturellement construite ». Avec la différenciation interne des sociétés, les Hommes « ont multiplié les occasions de railler, de dénigrer, de détester autrui et même de lui faire la guerre. » Mais la méfiance de « l’autre », qui « se définit essentiellement sur des bases culturelles dans les sociétés humaines [trouve son origine] dans la matrice des rapports parents-enfants ». Et bien entendu au-delà, la « parenté affinale » (par alliance), avec dans certains cas la reconnaissance dans un ancêtre réel ou mythique. L’altruisme est d’abord un « altruisme paroissial », une solidarité entre soi, mais un « entre-soi » qui peut être de plus en plus étendu (famille, clan, tribu, ethnie, nation, etc.).

Le mépris ou la haine de l’autre sont, nous l’avons déjà mentionné, intimement associés à cette dimension du nous/eux. Lahire mobilise de nombreuses sources anthropologiques, historiques, et sociologiques à titre d’illustration et de démonstration. L’ethnocentrisme, le racisme et la xénophobie ne sont pas – pour qui en douterait encore (et ils sont nombreux) – une « invention occidentale », un monopole de « l’homme blanc ». Et même pas propre à l’espèce humaine, comme l’illustre entre autres la « xénophobie des chimpanzés » (ou les razzias de fourmis contre d’autres fourmis). Comme le dit froidement Lahire : « L’amour du proche ou la loyauté à l’égard des membres de son groupe sont indissociables de la haine ou du mépris de l’autre ». L’homme est un loup pour l’homme (Hobbes), certes, mais il est aussi « se conduisant avec ses semblables comme une louve avec ses petits ou comme un loup chassant de façon coopérative ». De ce point de vue, note le sociologue, le christianisme tranchait avec les autres religions (dont le judaïsme), car il appelait à l’humanité entière (comme l’islam plus tard), ce qui n’empêcha pas les persécutions diverses (ou l’esclavage) des non-chrétiens et des non-musulmans.

Illustration de l’article Ethnocentrisme

(source Encyclopédie canadienne)

Bien évidemment, la production croissante d’artefacts guerriers fait « des sociétés humaines des puissances meurtrières sans commune mesure ». Mais la guerre était déjà, à leur niveau d’armement et de taille, très présente chez les chasseurs-cueilleurs. Selon les anthropologues cités par Lahire, si les motifs de la guerre étaient le contrôle des territoires, les objets, les ressources ou l’honneur, le premier motif des sociétés sans richesse concerne les femmes qui sont « un enjeu essentiel pour des questions matrimoniales ou sexuelles » (Loi de conservation-reproduction-extension).

La violence peut être canalisée et maîtrisée, notamment par le jeu ou le sport, à des niveaux inter-individuels, locaux ou internationaux. Mais comme nous le savons, cela n’empêche pas la violence de ressurgir, notamment par les biais des supporters. Elle l’est aussi (ou devrait l’être) par les lois internationales et le contrôle des armements, mais l’actualité nous montre qu’elles sont souvent bafouées, y compris le droit de la guerre. La période récente de paix que nous avons connue en Europe occidentale, après les deux conflits dévastateurs du XXe siècle, semble à nouveau menacée, notamment par la Russie.

Retenons de ce chapitre que l’ethnocentrisme, la xénophobie et le racisme – et plus globalement l’opposition eux/nous – sont des phénomènes universels (y compris chez les espèces non-humaines) si l’on examine ces questions sur le temps long. Ce qui n’empêche des périodes de pacification, voire une possible maîtrise à l’avenir, mais en connaissance de cause. Comme écrivait Bacon dans Novum Organum (1620), « On ne triomphe de la nature qu’en lui obéissant ». C’est aussi la conclusion de Lahire, faisant suite à la citation placée en épigraphe de cet article : « … en tant que réformateurs ou révolutionnaires, nous nous devons (…) de ne pas mépriser les faits (…) et de nous interroger sur ce que nous pouvons en faire pour nous donner un chance de les contester dans la réalité » (souligné par l’auteur).

Un « angle mort » ?

Le livre de Lahire nous semble sans conteste un maître-ouvrage. Il a l’immense mérite de reprendre les questions des « faits généraux, des « lois générales » et des « lignes de forces » qui furent l’objet et la visée des premiers sociologues (avec d’autres formulations). Il offre également l’intérêt d’aborder ces questions des « universaux » sur le temps très long et l’espace très large (deux variables souvent croisées), avec un vaste recours à la paléoanthropologie et à l’anthropologie. Mais aussi, et peut-être surtout, à la biologie et aux comparaisons inter-espèces sans faire de la « sociobiologie ». De ce point de vue, et pour autant que nous puissions en juger, ce livre est magistral et vient à point nommé comme contrepoint à l’épidémie constructiviste et déconstructiviste, qui envahit les sciences sociales dans les universités ou ailleurs. On lui saura aussi gré d’avoir adopté « la ligne claire » dans son écriture.

Il y a cependant un aspect qui nous semble mériter une remarque conclusive et ouverte. Les références majeures de Bernard Lahire sont Marx et Darwin, comme il le souligne lui-même. Le Marx analyste, voire sociologue, bien entendu ; pas le Marx prophète politique annonçant la fin de l’histoire, sur les traces de Hegel. Avec pour conséquence que son analyse est très « matérialiste », que le « moteur de l’histoire » y semble constitué par les forces productives, les progrès scientifiques et techniques, d’abord extrêmement lents, puis en progression de plus en plus rapide. La dimension culturelle – au sens de canopée symbolique explicative, légitimatrice et réflexive – des sociétés humaines apparaît dès lors comme une superstructure s’adaptant aux conditions matérielles, en les reflétant ou en les contestant, et joue son rôle de réassurance pour « la créature accablée » (Marx). Elle n’a pas de rôle moteur, voire de moteur auxiliaire interagissant avec la base matérielle.

C’est le niveau matériel, productif et techno-scientifique, qui paraît « déterminant en dernière instance ». D’où l’absence dans sa bibliographie d’auteurs qui accordent, eux, une grande importance à « la force des idées » (tels Descola, référencé pour seulement un article, Gauchet qui est absent, Louis Dumont et bien d’autres). Nous ne prendrons qu’un seul contre-exemple chez Descola, développé dans Par-delà nature et culture : l’apparition de la vision du monde naturaliste dans la peinture flamande dès les XVe-XVIe siècles, avant même que cette cosmologie ne se développe chez les scientifiques et les philosophes – et bien entendu au niveau productif (machinisme, industrie). Descola, même s’il ne se situe pas dans la même logique évolutive que Gauchet, a pour point commun avec lui d’accorder une grande importance aux « superstructures » qui donnent sens au cosmos, à savoir les quatre cosmologies qu’il identifie. Mais qui ont aussi des conséquences très matérielles, notamment en matière de relation avec le monde naturel. Pas d’agriculture (mais de l’horticulture), de domestication et d’élevage chez les populations animistes (voir notamment les exemples décrits par Descola dans sa conférence Avec les chasseurs-cueilleurs, Bayard 2023, pp. 18-39). Au point, d’ailleurs, de les concevoir de manière « fixiste » et non évolutive.

Enfin, la « cécité collective » ou « la volonté farouche de ne pas savoir » (termes utilisés par Lahire) qui « résiste » aujourd’hui aux sciences sociales n’est pas un phénomène secondaire. Le sociologue fait découler le recours au « magico-religieux » chez l’Homme, parce que doué de langage, de « la capacité à se représenter sa faiblesse, sa vulnérabilité et même son caractère mortel », cela pour calmer et soulager « la créature accablée ». Mais l’explication nous semble insuffisante dans ce cas. Car il ne s’agit pas ici de trouver un point d’appui, extérieur et supérieur, mais bien de faire porter à l’Homme – éventuellement de l’un ou l’autre camp, celui du Bien ou celui du Mal – le poids et la responsabilité des formes sociales qui l’accablent et/ou de leur délivrance (« De petits dieux créateurs de leur propre destin » écrit Lahire), cela en méconnaissance de cause. De quelle nature est cette « passion de l’ignorance » ? Elle n’est en effet pas qu’un recours à des forces supérieures pour donner sens à son existence, mais aussi un attachement passionnel à celles-ci, fût-ce sous une forme sur-humanisée. L’on pense évidemment à cette phrase bien connue de Marcel Proust : Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. C’est une question ouverte, formulée en fin d’article ; elle mériterait bien sûr une approche plus développée. Mais nous en resterons là, ayant déjà entraîné le lecteur au-delà des limites raisonnables pour un texte de cette nature.

Bernard De Backer, février 2024

L’auteur souhaite remercier Pierre Hanjoul, géographe et professeur d’arabe, ainsi que Vincent Kersten, informaticien et co-organisateur d’un évènement culturel annuel bien connu, pour leur relecture attentive.

Le fichier du texte en version pdf :

Complément du 11 janvier 2025. Nicolas Weill, « Vers une science sociale du vivant », de Bernard Lahire : comment sortir les sciences sociales du marasme ». Le sociologue justifie sa démarche dans un livre-entretien au ton polémique, Le Monde du 8 janvier 2025.

P.S. Cette recension a été écrite sans avoir lu une seule critique du livre de Lahire, cela afin de conserver « l’esprit libre » et ne pas être encombré par les réactions qu’il aura certainement suscitées, notamment chez les chercheurs en sciences sociales. Ce n’est qu’après-coup que nous avons lu cet article du Monde paru le 9 février 2024, « L’être humain, faucon ou colombe ? Généalogie de la violence », de Youness Bousenna. Le nom de Bernard Lahire n’y est pas mentionné une seule fois, ni bien entendu son livre, dont le chapitre « Eux/nous : ethnocentrisme, racisme ». Chapeau de l’article : « De la guerre en Ukraine à celle entre le Hamas et Israël, la spirale de la violence semble s’accélérer. Cet embrasement fait écho à des controverses récentes autour du lien entre la violence et l’espèce humaine qui, de l’éthologie à l’archéologie et à l’anthropologie, mettent aux prises deux conceptions opposées de notre humanité. » Le livre de Lahire avait parfaitement sa place dans cet article…

P.S. 2. Ajoutons sur le magico-religieux que Lahire n’affirme pas que les sociétés modernes « en sortiraient » complètement. De vastes pans de la vie humaine (la finitude et la mort, la souffrance physique et mentale, entre autres) demeurent « incontrôlables ». Ils génèrent le développement de croyances et de pratiques de type « magico-religieux » que l’on voit fleurir aujourd’hui en Occident (au sens large, y compris le Japon), notamment dans le champ du développement personnel et des psychothérapies. Secteurs où œuvrent bien évidemment des « dominants » et des formes de captations, notamment financières. Pensons au « champ de la cure des âmes » dont parlait Pierre Bourdieu.

P.S. 3. Sur le matérialisme scientifique de Lahire, citons cette phrase de la conclusion générale : « J’ai aussi compris pourquoi deux jeunes penseurs des sciences sociales, Karl Marx et Friedrich Engels, avaient immédiatement ressenti une profonde sympathie, que l’on pourrait qualifier de « matérialiste », à la lecture de L’Origine des espèces de Charles Darwin, et pourquoi Marx avait l’incroyable intuition que « les sciences de la nature engloberaient plus tard la science de l’homme, tout comme la science de l’homme engloberait les sciences de la nature » et qu’il n’y aurait dès lors « plus qu’une seule science » (extrait de Manuscrits de 1844).

P.S. 4. Ce que nous avons hâtivement nommée un « angle mort » (ou une tache aveugle dans une autre version) dans l’ouvrage de Lahire est sans doute nécessaire à sa « vision ». Le paradoxe de la « vue claire » est qu’elle nécessite un point d’obscurité dans l’œil qui regarde. En d’autres mots, le sociologue aurait-il été « idéaliste » (accordant une primauté à la dialectique des idées chez l’Homme doué de langage), il n’aurait certainement pas eu son attention attirée par « le réel » analysé brillamment dans son livre, comme il le nomme à l’entrée de celui-ci.

[1] La même remarque vaut évidemment pour “toute théorie est une fiction”, qui apparaît comme l’énoncé d’une théorie… ou d’une fiction ?

[2] C’est Darwin qui a défini ce phénomène dans L’origine des espèces.

[3] On peut à cet égard penser que si la révolution industrielle ne s’était pas produite en Angleterre, elle serait très probablement née ailleurs (en Chine ou au Japon, par exemple). Ce qui signifie, entre autres, que ses effets néfastes (l’anthropocène, pour résumer) ne sont pas un “crime anglais” comme certains auteurs français le pensent.

[4] Bernard Lahire utilise ce terme plutôt que “religion ou religieux” pour échapper à l’ethnocentrisme d’interprétation de l’ensemble des sociétés à partir “de la logique qui n’est propre qu’aux trois grands monothéismes”.

[5] Les hommes sont dès lors des “pédomorphismophiles”, ce qui se marque évidemment dans le vocabulaire, amoureux ou pas, dans de nombreuses langues : “ma petite”, “mon enfant”, “ma poupée”, “une femme-enfant”, “les femmes et les enfants d’abord”, etc. Sans oublier les différences d’âge au mariage entre l’homme et la femme dans diverses sociétés.

[6] Le mécanisme de « reconnaissances des apparentés » existe aussi chez les plantes, notamment via le système racinaire, note Lahire.

Références

Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005 (recension dans Etopia, La Revue nouvelle et republié par Routes et déroutes)

Descola Philippe, Les Formes du visible. Une anthropologie de la figuration, Seuil, 2021 (recension dans Routes et déroutes)

Gauchet Marcel « La fin de la domination masculine », Le Débat n° 200, mai-août 2018

Gauchet Marcel, Le nouveau monde, Gallimard, 2017

Gauchet Marcel, La condition historique, Stock, 2003

Gauchet Marcel, Le désenchantement du monde, Gallimard, 1985

Lahire Bernard, Les structures fondamentales des sociétés humaines, Collection Sciences sociales du vivant, La Découverte, 2023 (la collection est celle dans laquelle a été publié La caverne originelle de Jean-Loïc Le Quellec, recensé sur ce site)

Lahire Bernard, L’interprétation sociologique des rêves, La Découverte, 2018

Sur Routes et déroutes

De Backer Bernard, « Voyage au Wokistan », Routes et déroutes, août 2023

De Backer Bernard, « L’invention du paysage occidental », Routes et déroutes, avril 2019

De Backer Bernard, « Songes et cauchemars des peuples », La Revue nouvelle, mars 2018 (republié par Routes et déroutes)

De Backer Bernard, « L’autonomie à l’épreuve d’elle-même », La Revue nouvelle, août 2007 (republié par Routes et déroutes)

Cet article, de loin le plus long publié sur Routes et déroutes, a connu un destin particulier les premiers jours suivant sa publication le 15 février 2024. Il fut en effet abondamment relayé sur les réseaux sociaux (où je ne suis pas présent), mais sans susciter le moindre commentaire. Je me suis demandé d’où provenait cette diffusion, jusqu’au jour où je suis entré en contact avec Bernard Lahire qui m’a dit que son éditeur lui avait signalé mon texte. Lahire l’a ensuite diffusé sur sa page Facebook et Twitter, d’où il fut relayé. Ce qui signifie qu’il devait sans doute l’apprécier suffisamment. Notre échange le confirmait, y compris la question finale de mon article qu’il trouvait très pertinente.

J’aimeJ’aime

Merci pour cette recension dense d’un livre qu’il l’est tout autant…

Bernard Lahire se réfère au concept de domination. Le définit-il ? Ce concept domine (si j’ose dire) une bonne partie des sciences sociales, mais je ne suis pas sûr qu’il ait tout le temps la même signification. Il mériterait d’être clarifié.

J’aimeJ’aime